所有者不明土地問題と住まい【後編】

東京財団政策研究所研究員兼政策オフィサー 吉原祥子

売却・管理・利活用できない土地の受け皿づくりが必要に

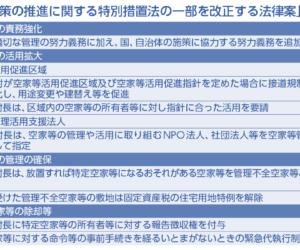

土地所有者の居所や生死がすぐにはわからない「所有者不明土地問題」──。近年、東日本大震災の復興に向けた移転用地取得や、空き家対策に取り組む中で、問題が顕在化してきている。それでは、今後、どのように取り組んでいく必要があるのか。住宅・不動産事業者ができることは何か。東京財団政策研究所の吉原祥子研究員兼政策オフィサーに聞いた。

──前回は所有者不明土地問題とはどういったものであり、どうしてそのような問題が起こるのかについて伺いました。今回はその問題に対し、どのように取り組んでいく必要があるかをお聞かせください。

「相続登記の促進」「受け皿づくり」「土地情報基盤のあり方」の3つの面から、所有者不明土地を増やさないための予防策を考えていく必要があると思います。

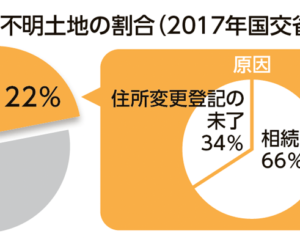

まず「相続登記の促進」について見ていきましょう。人口減と土地の資産価値の低下に伴い、相続登記を行うインセンティブが弱まっていくことが、土地の所有者の所在の把握が困難になる大きな要因のひとつです。前回お話したように、登記を行うか否かは相続人に任せられており、義務ではありません。社会の変化と現行制度の課題を丁寧に整理し、どのような対策であれば実現可能かつ実効性があるのか、議論を重ねていく必要があります。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29