「温熱環境と虚弱」北九州市立大学 国際環境工学部建築デザイン学科 准教授 安藤真太朗氏

寒い家ほど座位時間が増え活動量が低下 虚弱に加え、循環器疾患、認知症のリスクも増大

最近の研究では、寒い住宅ほど、高血圧や循環器系疾患だけでなく、座位時間が増加し、活動量が低下してしまい、高齢者の虚弱や認知症などの健康リスクが増加することが分かり始めている。北九州市立大学国際環境工学部建築デザイン学科の安藤 真太朗准教授は、住まいのなかで、活動量を上げる工夫を取り込んでほしいと話す。

国際環境工学部建築デザイン学科 准教授

安藤真太朗氏

──ご専門である、温熱環境と高齢者の虚弱予防の関係について、最近の研究では、どのようなことが分かり始めているのでしょうか。

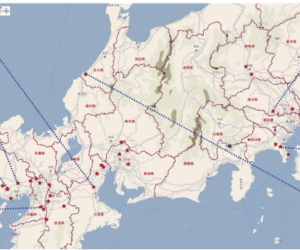

高断熱住宅に住む意義として、一次エネルギー消費量削減、環境に配慮したという部分だけではなく+αの健康効果があることを示そうと、2012年頃から、慶應義塾大学の伊香賀教授などとともに研究に取り組んできました。

私が注目しているのは、温熱環境と高齢者の虚弱の関係です。最近の研究では、高齢者の虚弱を引き起こすひとつの原因として、寒い住宅にいることで座位・臥位の時間が長くなることと因果関係があるということが分かってきています。座位・臥位は、座っているだけでなく、寝っ転がっている状態も含みます。国内外の研究で明らかになっていることは、座位・臥位の時間が延びることによってガンによる死亡リスクが上昇することです。

出典: Sedentary Behaviour Research Network (SERN) 2012 http://www.sedentarybehaviour.org/

出典: van der Ploeg HP et al, Sitting time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian adults, Arch Intern Med.

METsという運動強度を表す単位があります。安静状態で1METs、散歩程度が3METsくらいで、1.5METs以下の行動が座位行動とされます。アメリカの成人を対象とした研究で、被験者に、寝ている状態以外の1日16時間のうち、1.5METs以下の時間がどれくらいあるかを調査した研究によると、座位時間が11時間をベースとした場合に、それよりも長くなっている人、例えば15時間、つまり、ほぼ1日中座り続けている人は、がんで死亡するリスクが1.83倍にも増え、逆に、例えば9時間の人は0.74倍まで減るという結果が明らかになっています。

出典:Sedentary Behaviour Research Network (SERN) 2012 http://www.sedentarybehaviour.org/

出典: Susan C. Gilchrist et al. Association of Sedentary Behavior With Cancer Mortality in Middle aged and Older US Adults. AMA Oncol. 2020;6(8):1210 1217. doi:10.1001/jamaoncol.2020.2045.

また、欧米人に比べて、日本人は座っている時間が1.5倍くらい長いということも調査データで分かっています。その背景には、日本は家の中で靴を脱ぐという生活文化があることが関係しているのかもしれません。

特に冬は、欧米では全館暖房が当たり前ですが、日本では、全館暖房でないうえに、一定の部屋だけ暖房で暖め、コタツに座ったりして、同じ場所で生活をしている人が多く、より座位の時間が延びる傾向にあることが考えられます。

我々が行った調査でも、断熱性能の低い家、寒い家に住み続けている人ほど、座位時間が長いということが分かっています。

寒い家は脳を萎縮させ、認知症の引き金にも

──寒い家は、高齢者の虚弱を引き起こす要因にもなるのでしょうか。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29