「山に利益を返す建築」のモデルを提示

法政大学のデザイン工学部建築学科の網野禎昭教授は、静岡県富士宮市で「製材の歩留まりを高める」、「大径木を使用する」というテーマに挑戦した自宅を建設している。斬新な2階建木造住宅に加えて、「山に利益を返す建築」のモデルとして注目を集めそうだ。

ヨーロッパの木造建築について造詣の深い網野教授は、かねてから「木造建築と社会の持続的関係の重要性」について指摘してきた。

近年、日本では伐採期を迎える木材資源の利用拡大を目的に木造建築へ追い風が吹く。また、SDGsといった観点からも再生可能な木材資源、木造建築に注目が集まっている。しかし、網野教授は、「一見、派手な木造建築は増えているが、しっかり国産材を使い、山に利益を返していこうとする取り組みは少ない」と指摘する。近年、製材の歩留まりの低下が顕著であり、かつて約6割はあった歩留まりは、和室造作材の需要の減少や、プレカット材を始めとする工業品質の要求が高まり、約4割にまで低下している。「山に利益を返そうとすれば、極力、丸太を全部使い、製材歩留まりを高めて利益に変えていくことが重要になる。そのためには設計者も考え方を変えていく必要がある。また、歩留まりを高めることにより加工プロセスを減らせるので、結果として建設コスト削減につながり、消費者を始め、我々、設計者にとってもメリットがある」。

また、大径木の利活用が進まない現状にも警鐘を鳴らす。かつて日本には、大径木や、さまざまな樹種に対応できる「木取り」の技術を持つ製材工場が多くあったが、105角、120角といった標準品の柱材が主流になる中で、そうした標準品しか挽くことができない製材工場ばかりになり、結果として大径木に対応できるところはほとんどなくなってきているのだ。

「大規模な製材工場が標準品を大量生産して量産効果を狙う中で、中小の製材工場が同じことをやっていてもダメで、『木取り』などの技術を取り戻し、大径木やさまざまな樹種を挽いて商品開発を進めていかなければ、勝ち残っていくことは難しい。地域から中小の製材工場が消えていけば、山村振興にも結び付かず、地域は衰退していく」。

「歩留まりを高める」「大径木を使用する」を徹底

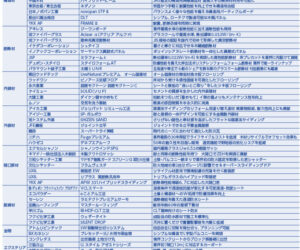

こうした問題意識を踏まえ、静岡県富士宮市で自宅を建設するにあたり、「建設コストを下げる一方で、製材歩留まりを高める」、「大径木を使用する」というテーマを設定し挑戦した。延床面積は約180㎡、切妻屋根を採用したシンプルな形状の木造2階建住宅には、斬新な工夫が随所に施されている。「地域の中小の製材工場、また、地域の工務店なども対応できる、いわばローテクな技術で付加価値を高められる建築とはどのようなものなのか、ということを考えて自宅を設計した」。

室内に入りまず目を引くのは、建物の中央部分に設けられた大きな吹き抜けから見える屋根裏だ。その屋根を支える、上り梁には、可能な限り加工を抑えた大径木の丸太を用いた。長さ6mの丸太に皮むき機を掛け、さらに1回だけツインバンドソーを掛け、側面を平らに整えた太鼓材を、そのまま上り梁として使用している。その接合部も斬新だ。仕口の加工は行わず、金物も一切使用せず、それぞれ45度の角度で溝を掘った受け材と棟木の上に、上り梁を載せて、屋根で押さえるだけのシンプルな納まりにした。「プレカットを前提に考えていたら歩留まりは落ちてしまう。そもそも長さ6mの丸太はプレカットの設備に入らない。可能な限りシンプルな納まりにすることで施工も簡略化できる」。

上り梁には栃木県の八溝杉を使用。製材は二宮木材(栃木県那須塩原市)が担った。「標準品から外れた形で木材を挽いてくれる製材工場が少なくなる中、嫌がらずに柔軟に対応してくれる二宮木材さんのような存在は希少。しかし、それは非常に重要なことで、中小規模の製材工場が競争力を維持していくためには、いろんな樹種を挽いて商品開発を進めていく必要があるのではないか」と指摘する。

1階部分の壁材についても、「歩留まりを高める」、「大径木を使用する」ことにこだわり、スギの丸太を厚さ30㎝にスライスした長さ2mの尺角材を並べて使用。断熱材は一切使用していない。丸太を目一杯使うために四隅に木肌が現れるワイルドな意匠もさることながら、「厚さ30㎝の木材は、厚さ10㎝のグラスウール断熱材に相当する断熱性能を発揮する」ため、快適な住空間を創出する十分な断熱性能も備えている。

床はB材を有効活用するDLT

天井はあえて不揃いに

1階と2階を仕切る天井材兼床材には、長谷萬(東京都江東区)が製品化した木質材料DLT(Dowel Laminated Timber)を採用した。DLTは製材を並べ、穴をあけ、木ダボを差し込むというきわめてシンプルな工程で製造できることが特徴だ。集成材ほどの高い加工精度は要求されず、丸みや皮付きの木材も有効活用でき、木を現しにした多彩な表面デザインが可能。意匠兼構造材として活用できる。

網野邸では、天井現しの床パネルとして、長さ4m、厚さ12㎝のヒノキ材のDLTを使用。平滑に加工した2階の床面には、フローリングや合板などを貼らずにそのまま使用する。また、1階の天井面は加工せず、あえて不揃いに仕上げた。厚さ12㎝に抑えた天井現しの床パネルを採用することで、落とし込むだけで施工を簡略化できるほか、よりすっきりとした開放的な空間の創出にも寄与する。

網野邸に使用した木材の総量は、主だったところで、壁に長さ2mの材を86本使用して16㎥、床パネルのDLTで9㎥、長さ6m上り梁を36本使用して7㎥となり、総量約32㎥にのぼる。これは一般的な木造住宅の2倍超の木材使用量になる。製材歩留まりを高め、1つの住宅建設で大量の木材を使用することで山側に返る利益を高められる。こうした事例が全国に広がることで、山や山村地域へのより大きな波及効果が期待できる。いかに持続可能な形で木造建築の市場を伸ばしていくか。その方向性を示す一つのモデルとして注目を集めそうだ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

一般社団法人工務店フォーラム 災害に強い家づくりセミナー 第3回「いつまでもケガをしづらい家づくり」

2025.06.18

-

【住宅業界関係者向け】フォーリンラブ・ハジメの釣り教室

2025.06.09

-

アキレス・シネジック 熱中症・水害・台風から身を守る防災術

2025.06.09