令和の大改正 急迫の審査業務最前線

2025年4月から改正建築物省エネ法、改正建築基準法が全面施行された。

いわゆる「令和の大改正」により建築物への省エネ基準適合義務化、また、4号特例縮小がスタートした。省エネ基準適合義務化に伴い、対象物件はこれまでの約1万2000件から約38万件規模に急増する見込み。

また、4号特例縮小に伴い、これまで省略されていた構造審査が、今回の法改正による新2号建築物により、約31万件規模に急拡大する見込みだ。

業界全体でみると、審査体制に大きな負荷がかかり、省エネ適判、構造審査、確認検査などの業務が追い付かず、着工がずれ込んでいくことなどが懸念されている。

円滑施行に向けて、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、登録建築物省エネルギー性能判定機関(省エネ適判機関)などの審査体制に加えて、省エネ計算サポート事業者、構造設計事務所などの申請サポート体制の整備が急務となっている。

大手の第三者審査機関、省エネ・構造関係の申請サポート業務を行う事業者に、足元の状況、今後の課題などについて聞いた。

令和の大改正で何が変わる?

審査業務の負荷増大は必至

新たに省エネ適判の対象は約38万件規模に増加

令和の大改正により、建築確認を申請する側も審査する側も、確認申請に関する業務量が増大することは必至だ。

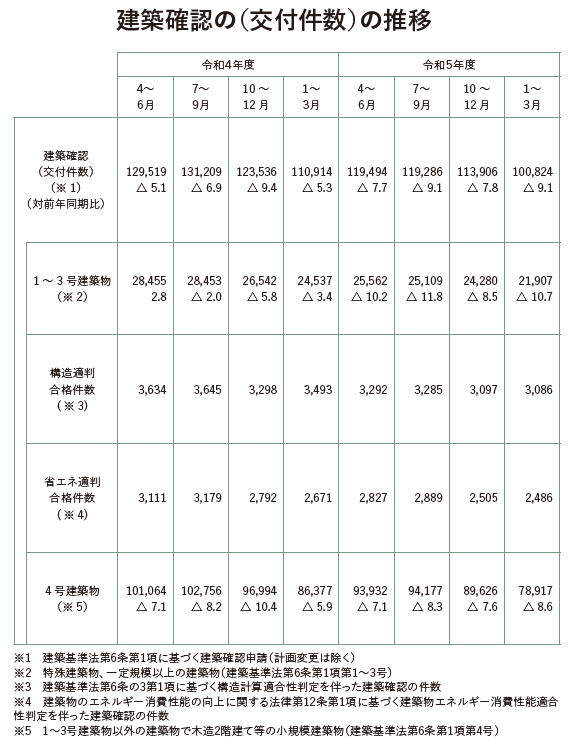

25年3月までは、中規模以上の非住宅について省エネ基準の適合が義務付けられていた。その数は年間約1万~1万2000件の規模であったが、改正後、全ての新築住宅、非住宅に省エネ適合が義務付けられ、その規模は一気に約35万~38万件規模に増える。国土交通省は「審査体制に相当な負荷がかかってくる」と見込む。

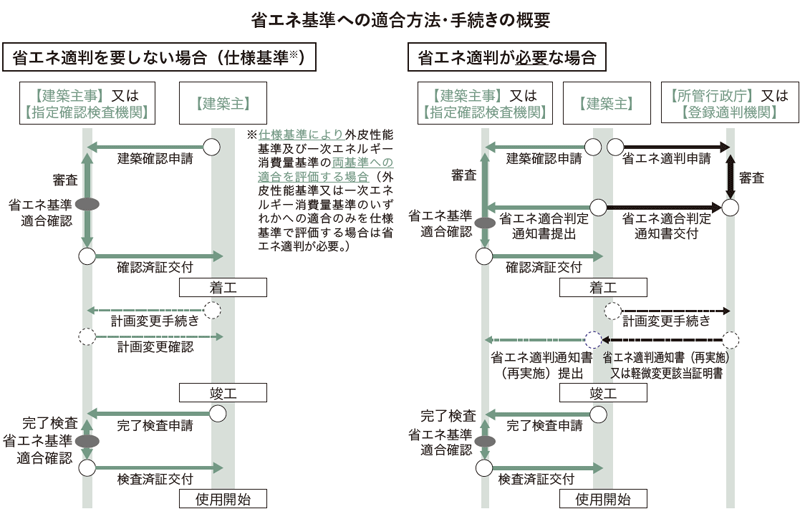

その緩和措置として外皮基準と一次エネルギー消費量基準への適合を仕様基準により評価する場合、通常の建築確認の中で省エネ基準適合を確認できるようにした。

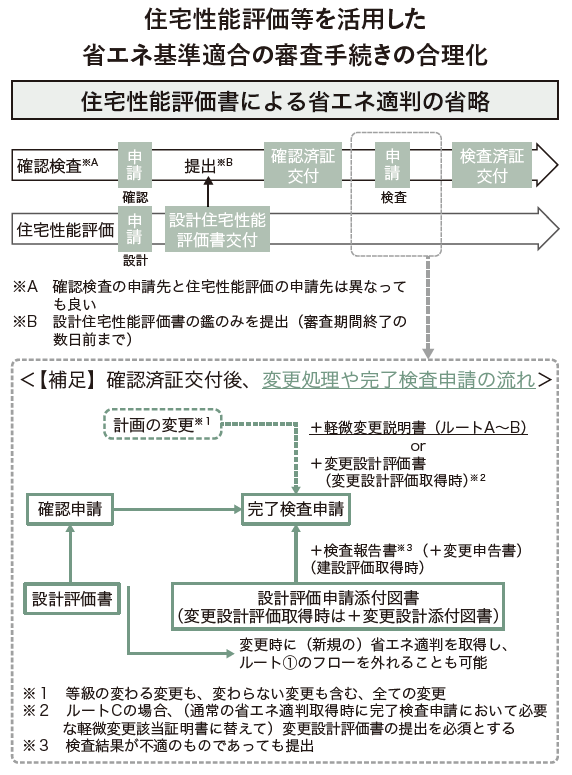

また、住宅性能評価制度などを活用した省エネ基準適合の審査手続きの合理化を図り、通常の省エネ適合判定申請時に必要な書類の大半を不要とする。長期優良住宅認定についても同様の対応を可能とした。

これら審査手続きの合理化で省エネ基準適合を確認するもの(※国交省は仕様基準:約8万件、住宅性能評価制度:約15万件と想定)を引いても、約15万件規模で省エネ適判が必要となると見込む。

国交省が一昨年、建築士事務所などを対象に、省エネ基準適合義務化への対応をアンケート調査したところ、約2割が仕様規定を使用すると回答。また、23年4月から(独)住宅金融支援機構のフラット35の使用条件として、省エネ基準の適合が必須となったが、仕様基準により省エネ性能を評価・判定している割合は1割だという。加えて、住宅性能評価書が交付された住宅は、年間約15万件ある。こうしたバックデータを根拠に試算した。

新たに構造審査が必要な新2号建築物は約31万件に

一方で、4号特例縮小により、構造関係図書の審査業務も新たに加わる。4号特例では、木造住宅の小規模建築物(4号建築物)の建築確認において、建築士が設計を行う場合には、構造関連規定などについては審査が省略されていた。しかし、住宅の高性能化に伴い、樹脂複層窓など、開口部が重くなり、また太陽光発電パネルなども載るようになり、建物の重量が増えていることに対応して4号特例を縮小する。木造2階建て、200㎡超の木造平屋建ての「新2号建築物」は、確認申請の際に新たに基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図などの構造関係規定の図書の提出が必要となる。国交省が公表する「建築確認件数(交付件数)の推移」を見ると、22年度の建築確認件数(交付件数)は、49万5178件、うち4号建築物は38万7191件であった。さらにこの4号建築物から、平屋の約7万件分を引くと、4号特例縮小に伴い新たに構造審査が求められる「新2号建築物」は約31万件規模になると見られている。

審査体制を強化

建築副主事を新設

国土交通省は、令和の大改正に伴い、建築確認検査、審査業務が負荷増大することを見据えて、審査体制、検査人員を補強するための法改正を実施。24年4月、「建築副主事(二級建築主事)」が創設された。

従来は、建築確認を行う「建築主事」になるには、一級建築士試験に合格した者で、建築基準適合判定資格者検定に合格することが必要であったが、「建築副主事」の創設により、新設された二級建築基準適合判定資格者検定に二級建築士でも受検が可能になり、合格すれば、二級建築士が設計・監理できる建築物の建築確認・検査を担えるようになった。

併せて、審査体制強化の一環として省エネ適判員の要件の見直しも行った。25年3月までは、一級建築士で専門の講習を受けて合格した者しか省エネ適判の業務を担えなかったが、新たに二級建築士などの資格に対応した省エネ適判員区分を創設。二級建築基準適判資格者検定(副主事試験)に合格し、2年以上の実務経験のある者は、二級建築士の業務範囲の建築物について省エネ適判(住宅のみ)の業務を担えるようにした。

しかし、国交省の想定通りには検査員、省エネ適判員の補強は進んでいないようだ。第1回目の「二級建築基準適合判定資格者検定」を24年6月に実施、10月に合格者を決定した。1154人が受験し、347人が合格、合格率は30・1%であった。

全国に約150の確認検査機関

地域によって省エネ適判処理能力にばらつき

地域によって、建築確認検査、省エネ適判の体制、処理能力にばらつきが生じていることも、今後大きな課題になっていきそうだ。指定確認検査機関は、建築基準法に基づいて、国土交通大臣、地方整備局、都道府県知事から指定された民間企業で、現在、全国に約150の機関がある。その多くの機関が、省エネ基準適合義務化のスタートにより、新たに省エネ適判機関の登録を受けて省エネ適判業務を兼務することになると見られていたが、地域によっては、人手不足、検査員の高齢化などを理由に、省エネ適判業務は行わない確認検査機関も出てきているという。そうした機関が増えていけば、地域によっては、「確認検査の申請は出すことができるが、省エネ基準適合判定の申請は出すことができない」、あるいは、「確認検査と省エネ適判の業務を別々の機関に申請する必要があり、手続きが煩雑化する、審査期間が長期化する」といった混乱が生じる懸念がありそうだ。

一方で、建築主事資格保有者の不足も深刻化しており、確認検査機関としての存続自体が危ぶまれているところもあるという。現在、全国で約1万6000人~2万人弱の一級建築基準適合判定の資格保有者がいると見られているが、地方での人材確保が難しい状況だという。ちなみに24年4月時点の一級建築士は約38万1000人で、一級建築基準適合判定の資格保有者は、一級建築士のうち約5%にあたる。

検査員の人材不足に対応して、国はリモート検査の活用なども普及させていきたい考えだ。建築基準法に基づく完了検査などについて、遠隔で実施するに当たっての基本的な考え方を運用指針として公表し、遠隔実施に向けた環境整備を行っている。24年4月には、「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査等の検査者の遠隔実施に係る運用指針」を公表した。

大手指定確認検査機関は万全の体制

業界全体では着工ずれ込む懸念も

令和の大改正により、急増する省エネ適判、構造審査などの対応するため、確認検査機関、性能評価機関、省エネ適判機関などの審査体制構築が急務となっている。大手の確認検査機関は、制度改正の変化に、万全の体制を整備し対応しようとしている。

【日本ERI】

若手社員の育成に注力

省エネ、検査などのマルチスキル化も

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13