地域産業を復興の柱に 市民一人ひとりの声を反映するまちづくりが重要

室崎益輝 神戸大学名誉教授

ハウジング・トリビューン、観光経済新聞、東京交通新聞、塗料報知、農村ニュースの専門5紙誌は、2024年度のキャンペーン企画として「地域が創る復興・活性化の未来図~大災害の教訓から~」と題した連載企画を実施、これまで発生した地震災害からの復興をそれぞれの視点から取り上げ、地域活性化への道筋を探る。

第一回目のインタビューは、「阪神・淡路大震災からの復興が残したもの~持続的なまちづくりに向けて~」をテーマに、室崎益輝 神戸大学名誉教授に、復興を通じて得たもの、引き継がなければならないものなどについて聞いた。

室崎益輝 神戸大学名誉教授

略歴:1944年生まれ、77年神戸大学工学部講師、80年同助教授、87年同教授、98年神戸大学都市安全研究センター教授。(独)消防研究所理事長、総務省消防庁消防大学校消防研究センター所長、関西学院大学総合政策学部教授、兵庫県立大学減災復興政策研究科長などを経て、現職。内閣府中央防災会議専門委員会委員、海外災害援助市民センター代表、日本災害復興学会会長、地区防災計画学会会長などを歴任。

──実際に阪神・淡路大震災も経験されているが、震災の前後で変わったことは?

私は1968年から防災の研究に関わり、兵庫県や神戸市の防災計画などにも携わってきたが、大震災を通じて私の立ち位置のようなものが大きく変わった。以前は行政と連携して安全な社会をつくろうと取り組んできた。広い道路をつくる、建物の耐震化を図る、防災拠点などを整備するなど防災の中心は行政であり、その先に市民がいると考えていた。しかし、震災で私たちの研究や提言が市民に伝わっていなかったことを実感し、専門家は行政ではなく市民に目を向けなければならないと強く感じた。

例えば、学会で論文を発表する前に市民向けのシンポジウムを行うようにした。学会での発表は一年後、二年後という視野となるが、防災の研究は、市民に向けて今何をすべきかを語るべきものであり、まず市民に研究成果を伝えなければいけないと考えたからだ。私は7対3の位置関係と言っているが、市民に7割のウエイトを置くということ。安全な社会をつくる主人公は市民自身であり、市民一人ひとりが災害に対する正しい考え方を持つため、専門家は市民とともに歩まなければいけないと考えている。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

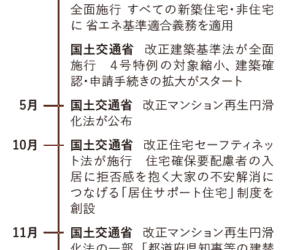

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー

2026.02.09

-

ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催

2026.02.05

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02