首都圏白書 密集市街地や帰宅困難者への対応など

首都圏ならではの災害対策が必須に

近年中に必ず発生するとされる大地震や、激甚化する豪雨、それに伴う河川氾濫などに備えた都市づくりが必要とされる。人や資産が集まる首都圏だからこその取り組みが求められる。

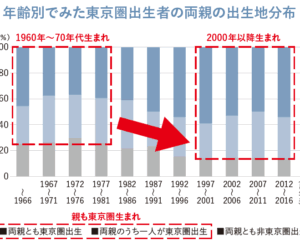

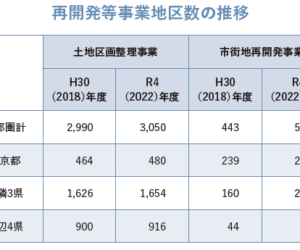

東京70㎞圏内における1990年から2022年までの累計着工戸数は約1271万戸となっている。そのうち、一戸建の持家(戸建持家)又は分譲住宅(戸建分譲)の戸建型は全体の36%、共同建の貸家(共同貸家)又は分譲住宅(共同分譲)の共同型は57%となっており、共同型の占める割合が大きい。距離圏別のシェアを見ると、中心に近づくほど共同分譲や共同貸家のシェアが大きくなる一方、中心から遠ざかるほど戸建持家のシェアが大きくなる傾向にあり、22年では、10㎞圏における着工戸数の29.1%が共同分譲、57.3%が共同貸家となっている。

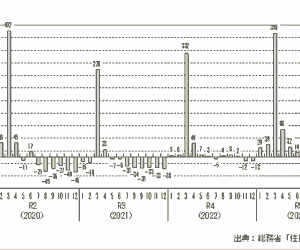

首都圏の新築住宅床面積は、30~70㎞圏域では戸建分譲は概ね横ばいで推移しているが、戸建持家は減少傾向にある。共同分譲は12年と比較して全圏域において減少しており、特に20~60㎞圏域では、10%以上減少しているなど、全体的に減少している。東京圏における分譲マンションの供給動向も、13年以降概ね減少傾向が続き、22年は前年比で約4000戸減少し、29万6000戸であった。

供給数が減る一方で、今後、首都圏では、建築後相当の年数を経た分譲マンションなどの急増が見込まれている。このため、将来的に周辺の住環境などに悪影響を及ぼす可能性のある管理者などに対して、必要な指導・助言、勧告ができることなどを新たに定めたマンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正法が22年4月に施行され、維持管理の強化が図られた。

危険な密集市街地の解消が急務

帰宅困難者の受け入れ場所確保も

先述したように、首都圏、特に都心に近いエリアでは、築年数を経た狭小戸建や共同型の住宅が多く立ち並ぶという特徴があり、「首都圏白書」ではこうした住宅事情に対応した防災力の強化の重要性を指摘している。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー

2026.02.09

-

ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催

2026.02.05

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02