黎明期から成長期を迎えたシェアエコ市場 地域活性化に大きな役割を果たす

地域が抱えるさまざまな課題の解決手法の一つとして注目を集めるシェアリングエコノミー。

自治体の取り組みや課題、今後の展望について(一社)シェアリングエコノミー協会の石山代表理事に聞いた。

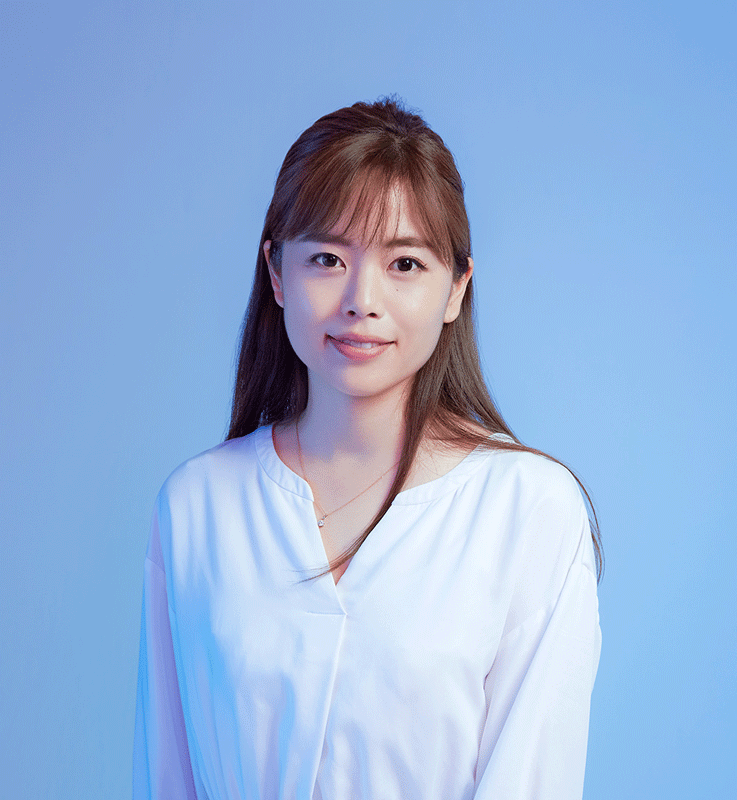

石山アンジュ

(一社)シェアリングエコノミー協会 代表理事

1989年生まれ。2012年国際基督教大学(ICU)卒、リクルート、クラウドワークスを経て現職。シェアリングエコノミーを通じた新しいライフスタイルを提案する活動を行うほか、政府と民間のパイプ役として規制緩和や政策推進にも従事。著書に「シェアライフ-新しい社会の新しい生き方(クロスメディア・パブリッシング)」。デジタル庁シェアリングエコノミー伝道師。大分と東京の二拠点生活。

──近年のシェアリングエコノミー市場の変化をどう見ているか。

シェアリングエコノミー市場は黎明期から成長期に移行していると感じている。

シェアリングエコノミー協会を立ち上げた2016年当時、会員はスタートアップを中心としたプラットフォーマーなど40社程度であったが、現在は約360社に増加している。また、大手小売業や自動車メーカーなどがサブスク型のレンタルなどシェアサービス事業に参入し、スタートアップによる新しい産業から大手企業がシェアリングサービスを取り込むような流れが出てきている。

一方で、コロナ禍で働き方や暮らし方の見直しが行われたことが市場に大きな影響を与えた。リモートワークが進んだことで多拠点生活や地方移住を推奨する動きが始まり、暮らし方や働き方が一極集中型から多極分散型へと見直されつつある。その手段としてシェアリングエコノミーが支持されている。業界によっては制度的な課題もあり、それらが解決されることで市場は加速度的に拡大すると考えている。

──地域活性化の取り組みの一つとして自治体によるシェアリングエコノミーの活用に注目が集まっている。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29