強く求められる地球温暖化対策に住宅部品市場が抱える課題

新たな対策実行に生活を変化させる覚悟が必要

水回り機器の30年

その変化をストックで捉える

日本では、5000万戸以上の世帯があり、人々が日々の暮らしを営んでいる。その多くの住まいは炊事、洗濯、お風呂、シャワー、トイレ等が快適にできる住宅部品が備えられた空間を持ち、人々は日常強く意識することもなく当たり前のようにそれらを利用している。水回り空間の機器の存在や必要性は、特に気にされることはなく、給湯機器がどこにあるのかも知らない居住者がいるくらいである。

こうした水回りの住宅部品を居住者が意識するのは故障して使えなくなったときである。すぐ修理がされれば良いが、何らかのトラブルで使えない期間が長くなると、元の生活の便利さを思い不便な生活を憂えることになる。災害が発生した時には、一層日常の無意識であった便利さを痛切に感じる。

このように普段はほとんど意識されることがない水回り空間の住宅部品であるが、その存在は誰もが認めており、それを使った生活が無くなることは考えられない。だから、こうした生活ができること、今後も継続するであろうことが前提にあって、新しい機器への交換も適宜進んでいるともいえるのである。CO2を大きく削減したい、それに何らか寄与したいと考える人も増えていると思われるが、そうした場合であっても、今までの便利であった生活はそのまま維持できるものと考え、大きく変化することは望まれないに違いない。

すでに確認してきたように、水回り住宅部品の緩やかな変化は、新築住宅対応、大規模なキッチンや浴室水回りの改修、そして多くの場合機器の取替え等によって少しずつ生じてきたことである。時として、そこに景気変動や社会状況変化、国や自治体の政策、あるいはメーカーの企画、促進キャンペーン等が加わり出荷台数がかなり変化することもあった。給湯機器のように高効率機器が開発投入され、エネルギー間の競合が激しくなるような場合もあった。システムキッチンやシステムバスの良さは十分に宣伝され理解も進み、組み込まれることが当たり前になり、そうした機器が中心となった。温水洗浄便座は、健康で清潔なトイレの実現に必須のものとして定着した。けれども、より快適な生活を送るための性能の良いこうした住宅部品が認められ、当たり前のものとして現在の姿になるのには、相当に長い時間がかかってきたのである。このことは、多くの住宅部品動向をストックで捉えると分かり易い。そこには、5年や10年で住宅や住宅部品、そして生活が簡単に変化するものでないことが明確に示される。

強い対策をもってしても

短期間では変えられない

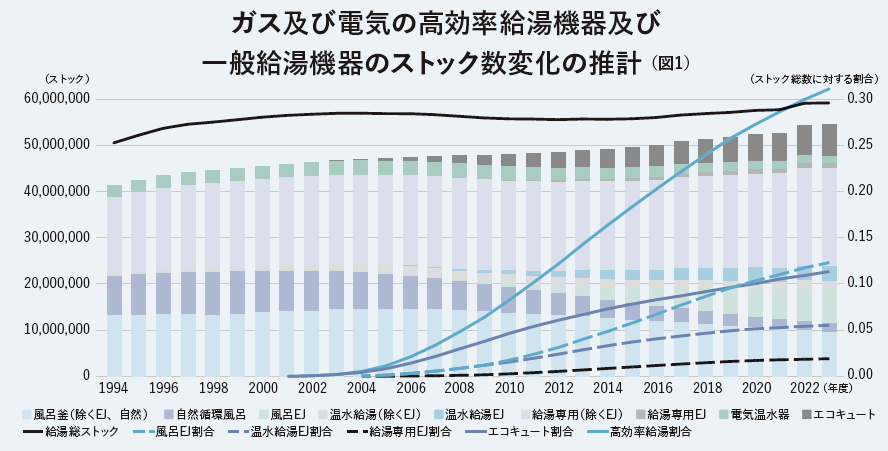

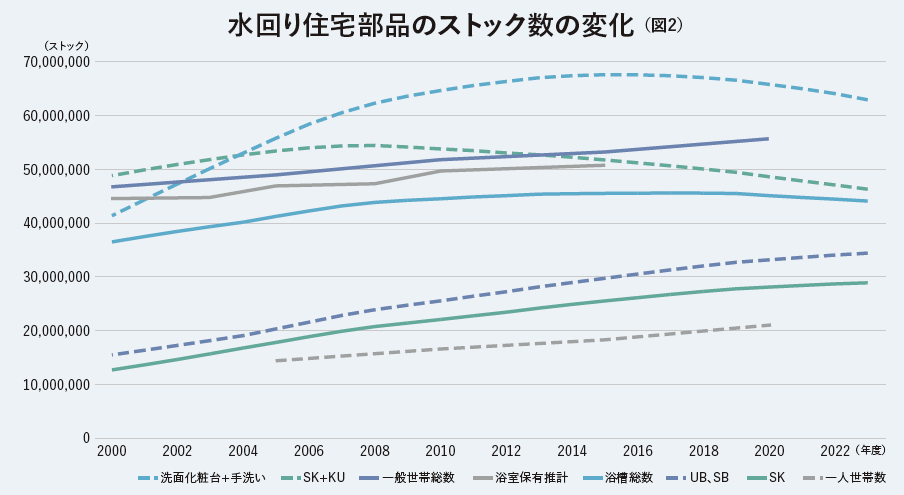

2000年以降、地球温暖化対策、持続可能な社会の実現等の環境政策が強化された。家庭において照明、家電、暖冷房、給湯そして厨房用エネルギーの削減努力が強く求められた。そのひとつとして期待を背負った給湯機器であるが、高効率給湯機器への交換は20年以上経過しても全体の3割強にとどまっている。これらは、すでにある膨大なストックに関わる問題として理解できる。強い対策を持ってしても膨大なストックを短期間で変えていくことはできない。図1に示すように、高効率給湯機器の導入によって、ストックの中身、構成が次第に変化してきていることが分かる。しかし、高効率給湯機器は、急激に増えているわけではない。その一方で熱効率の低い自然循環風呂や電気温水器はできるだけ早く減少させたいが、その変化も緩慢である(今でも10万台規模で出荷されている)。図2に示すようにストック全体としての変化は極めて緩やかである。その中で、システムキッチンやシステムバス等の、より快適な空間実現への取り組みは、大いに進むことが期待され、長い期間の努力もされたが、まだ進行途上であること、それらの変化は30年間では終わっていないことも理解できるのではないか。

ガス及び電気の高効率給湯機器及び一般給湯機器のストック数変化の推計 (図1)

解説

高効率給湯機器として代表的なのは、ガス高効率給湯機器エコジョーズと電気CO2ヒートポンプ給湯機エコキュートである。これらはいつれも2000年以降に市場投入され普及が進んだが、20年以上経過したことからすでに取替需要も生じている。そこで、参考資料を基に、給湯機器の寿命を踏まえたストック分析を試みた。

エコキュートは電気温水器から切り替わり今では電気系温水機器の主役になっている。一方、ガス高効率給湯機器の要であるエコジョーズは、風呂釜エコジョーズ(風呂EJ)がもっとも普及しているが、出荷台数が多い給湯専用機エコジョーズ(給湯専用EJ)は2%程度のストックにとどまっている。高効率機器をストック総数から見るとようやく3割をこえたが、ほとんどの機器を高効率型に変えるのは至難の業である。

なお、図中用語は、本誌712号P45図2、P47図4と同様である。

水回り住宅部品のストック数の変化 (図2)

解説

代表的な水回りの住宅部品である浴槽(システムバス(SB)、ユニットバス(UB))、キッチン(システムキッチン(SK)、キッチンユニット(KU))、洗面化粧台及び手洗いについて、其々部品寿命を想定してストック数を推算した。また、一般世帯数と一人世帯数及び浴室保有割合と一般世帯数から導かれる浴室保有数も合わせて図に示した。空き家住宅が増え世帯数も頭打ちになって、現在は主要住宅部品である浴槽や洗面化粧台、キッチンの部品も頭打ちからむしろ下降傾向にある。ただし、システムバスやシステムキッチンのストック数はまだ上昇傾向を保持しており、其々のストック割合は78%、62%である。

終わりに

これからの対策を考えて

水回りの住宅部品を中心に30年間の変化を見て来た。それをまとめておこう。

1 日本の住宅及び住宅部品は、暮らしを良くするため様々な工夫がされ市場に受け入れられ定着した。そして、それらは急に人々の生活を大きく変えるものではなく緩やかな変化によって達成してきた。現在は、住宅とそれに関りある多くの住宅部品は、ともに社会状況変化に伴い緩やかな減少傾向をたどっている。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催

2026.02.05

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29