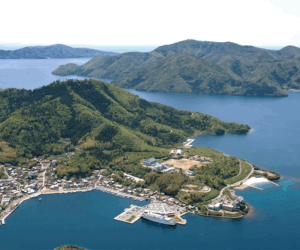

地域を変える「地域経営人口」【”二地域居住”で地方創生はできるのか?:島根県海士町】

限界集落が若者でよみがえる

島根県隠岐諸島の海士町は、2000年代前半の財政破綻の危機から、町民とともに危機感を共有し、新産業の創出や交流による人材育成を通じて、地域再生モデルとして注目されている。

そして今、関係人口拡大に向け新たな取り組みをスタートしている。

「攻め」と「守り」の改革

2001年、国の方針で公共事業削減が進められる中、海士町は、100億円以上の地方債を抱え、超財政難に苦しんでいた。離島振興法もあり、港湾整備などの公共事業に明け暮れた結果、借金が膨らんだためだ。転機となったのは02年、故山内道雄氏が町長に初当選。国から突き付けられた近隣2島との合併案を拒否し、単独の町としての存続を選択。04年には「海士町自立プラン」を策定した。町長をはじめとする職員の給与カットなどの「守り」と、特産品開発や先進技術を活用した漁業振興といった「攻め」の両面から改革を推進。町民を含めて島全体で危機感を共有し「海士町自立プラン」を着実に進めた結果、財政事情は改善に向かっている。「攻め」の産業創出の取り組みの中で活躍するのがI・Uターン者だ。海士町は様々な研修制度、支援制度を用意。島主催の交流イベントなどを開くなど、島の外から人材を集める努力をした結果、この20年で800人以上が移住、定着率49%を誇り、島人口の約20%を占める。

一方で、島唯一の高校、隠岐島前高校は学生数の減少から存続の危機に瀕していた。島に活力をもたらすための鍵は「教育」と「交流」にあると考え、08年から「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」を開始。全国から意欲ある生徒を募集するため、寮費・食費を補助する「島留学」制度を新設するなど、魅力的な学校づくりを進め、今では全国トップレベルの推薦入試倍率を誇る高校へと成長している。

「滞在人口」「関係人口」「地域経営人口」の3つのアプローチ

18年には、山内イズムを引き継ぐ大江和彦氏が町長に就任、新たなフェーズに入っている。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13