減らない漏水事故への一手 防水副資材で差がつく現場力

住まいの品質を高めるために欠かせないのが漏水対策だ。

雨漏りというと、浸入経路として屋根を想像しやすいが、保険事故の調査を見ると、最も多いのが外壁開口部で、次いで外壁面からの浸入が多い。

事故の多い外壁開口部や外壁面からの雨漏りを防ぐために住宅づくりにおいて出来ることは何か。

防水副資材を扱う各社に取材した。

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターによると、雨漏り事故は、新築木造戸建住宅での保険事故の9割以上を占めている。また、雨水の侵入箇所では、外壁開口部が最も多く29.6%、次いで外壁面の26.2%と続く※。

※住宅瑕疵担保責任保険法人5社と住宅リフォーム・紛争処理支援センターとで共同利用する瑕疵保険の事故情報データベースによる2009年~2023年の累積データ

(保険金支払済及び保険金支払が確定している約15,000件)のうち、木造戸建住宅の集計結果(部位と不具合が確認できなかった件数を除外)

こうした漏水事故は、長年にわたり、住宅トラブルのトップを占めている。漏水事故がなくならない理由としては、いくつかの可能性が考えられるが、そのひとつに近年の住宅形状の変化がある。シンプルな外観デザインの流行や、居住空間の最大化などを背景に「軒ゼロ」と呼ばれる軒のない住宅が増えている。こうした住宅は外壁に雨水が当たりやすいため、二次防水としての副資材による防水対策の重要性は増している。

一方で、外壁面における防水副資材の認知度や正しい施工方法について、周知が足りていないという声もある。住宅のストック活用の流れが強くなるなか、長く使える住宅づくりのためにも、今一度、事故の多い外壁開口部、外壁面の防水について考えたい。

施工の難しいサッシ周り

一体成型品で施工ミスを抑制

住宅の漏水事故が最も多いのが、外壁開口部(サッシ周り)だ。この部位は、防水の施工も丁寧に行う必要がある。こうしたなか、出来るだけ施工ミスを減らすための提案が進む。

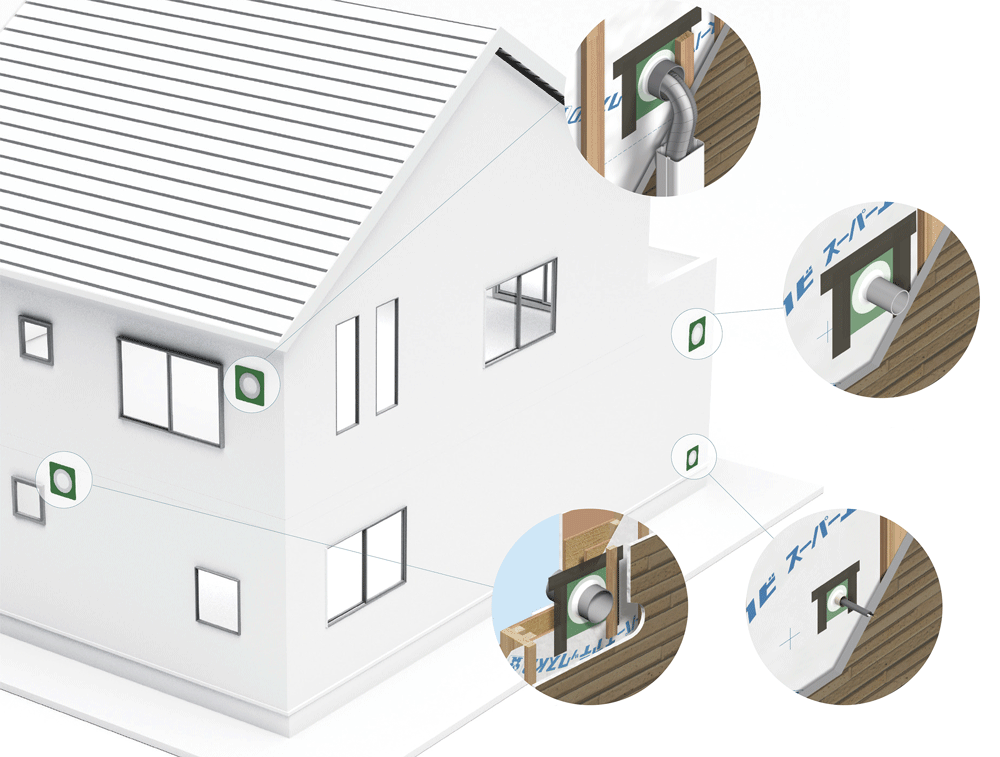

フクビ化学工業は、防水副資材の成型品のパイオニアだ。2003年に「サッシ用」の商品を発売して以降、「パイプ用」、「バルコニー用」、「屋根用」とラインアップを追加、雨漏りしやすいウィークポイントをカバーする樹脂成型品を「ウェザータイト」シリーズとして展開している。

同社は外壁開口部の漏水事故について、サッシ周りはサッシの施工業者、サイディングの施工業者、大工の3者が関わるため、責任の所在があいまいになりやすいことが課題だとする。また、「年間の施工棟数が多いビルダーは、施工者の入れ替わりも多く、防水テープの納め方一つでも施工者ごとに差が出る」(同社戦略推進担当)ため、品質の一元管理が難しいこともネックになっている。

こうした課題について、「ウェザータイト」シリーズは、成型品であるため人による納め方の違いに左右されない点を強みとして提案を行う。「大手のビルダーでは施工についてマニュアルを作っていることが多いが、ウェザータイトシリーズの使用によって、マニュアルが分かりやすく、職人に伝わりやすくなる」(戦略推進担当)として訴求を行う。近年は建築業界における外国人労働者も増えているため、マニュアルを分かりやすく簡潔にすることは大きなメリットとなる。

また、同社は樹脂の厚みまでをあらかじめ設計して成型する〝射出成型〟という方法を取っている製品もあり、施工した際に綺麗に納まるように商品を製造している。具体的には、サッシ用角部材はテープを貼り付ける部分の厚みを薄くすることで、製品とテープの段差をなくし水の浸入を防ぎ、サッシを載せる部分は荷重に耐えられるよう厚みを持たせた設計にしている。

同社は、「サッシ用」の商品について、サッシ枠のかかり代ごとに~43㎜、~53㎜、〜75㎜に対応する3サイズを用意している。「以前は~43㎜用のものが多かったが、少しずつ~53㎜用の商品の採用が増えてきている」(同社開発担当者)と話す。

出荷数は住宅着工件数に左右されるが、採用ビルダーは増えており安定した需要を維持している。

日本住環境は、外壁開口部(サッシ周り)に使用する商品として、ポリエチレン樹脂製の一体成型型の窓下水切り材「ウィンドウ・シールド」、一体成型コーナー防水材「シールドコーナーS」を用意する。「ウィンドウ・シールド」は、独自形状のEPDMパッキンと両面テープがついた水切りシートで、不陸のない綺麗な納まりを実現。タッカーなどを使わずに施工できる施工性の良さもポイントだ。サッシの角には「シールドコーナーS」を併用することで、サッシのピンホールの雨水浸入を完全ブロックし、スムーズに窓まわりの防水処理ができる。

また、近年の住宅の変化に対しては、「ウィンドウ・シールド」がロール品であることも大きな強みになっているという。近年、住宅の省エネ性能向上を背景に、窓の開口サイズがリビングの大開口とそのほかの部屋の小窓に二極化している。こうしたなか、ロール品であれば、長さを調整してカットできるため、様々なサッシサイズへの対応ができる。

また、アルミ窓からアルミ樹脂複合窓、樹脂窓といった断熱性の高い窓への移行も進んでいる。これにより、ガラスも複層ガラスやトリプルガラスが採用されることが多くなり、サッシが厚くなってきている。シートの幅はトリプルガラスの窓に対応できる大きさにしており、かかり代ごとに設定してある指示線で折り曲げることで、サッシの厚みに関わらず使用できる。

同社は、外壁開口部に使用する商品の売上が前年比2倍と順調に推移しているが、「サッシ周りは、配管周りに比べて、まだまだ防水副資材が使われていないと感じる。大手ハウスメーカーなどは、商品を指定しているところもあるが、防水テープだけの処置で、対応が不十分な現場も多い」(総合企画部 小林輝久部長)という。

また、副資材を使用していても、施工方法の誤りによって漏水事故が発生するケースもあるのではないかとみる。「防水紙やアスファルト系防水材でサッシ周りの防水を行う場合、室内側に水が流れないように、水返しを設ける必要があるが、知らずに施工している業者も多い。正しい施工方法の周知も必要」(小林部長)。同社はこうした課題に対して、あらかじめ成型品で傾斜をつくっておくことで、施工ミスを防ぐほか、防水副資材にフォーカスした冊子の製作も行っている。防水の重要性や防水副資材の役割、注意点などを改めてまとめ、今秋にも発行する予定だ。

改質アスファルトの防水シートも充実

屋根下葺材で長期的な品質に大きな信頼

一方で、サッシ周りなどの防水対策としては、防水シートを先張りする方法もある。特に、注目が高まっているのが、改質アスファルト系の防水シートだ。屋根下葺材として長年防水をしてきた実績があり、長期的な品質に大きな信頼がある。

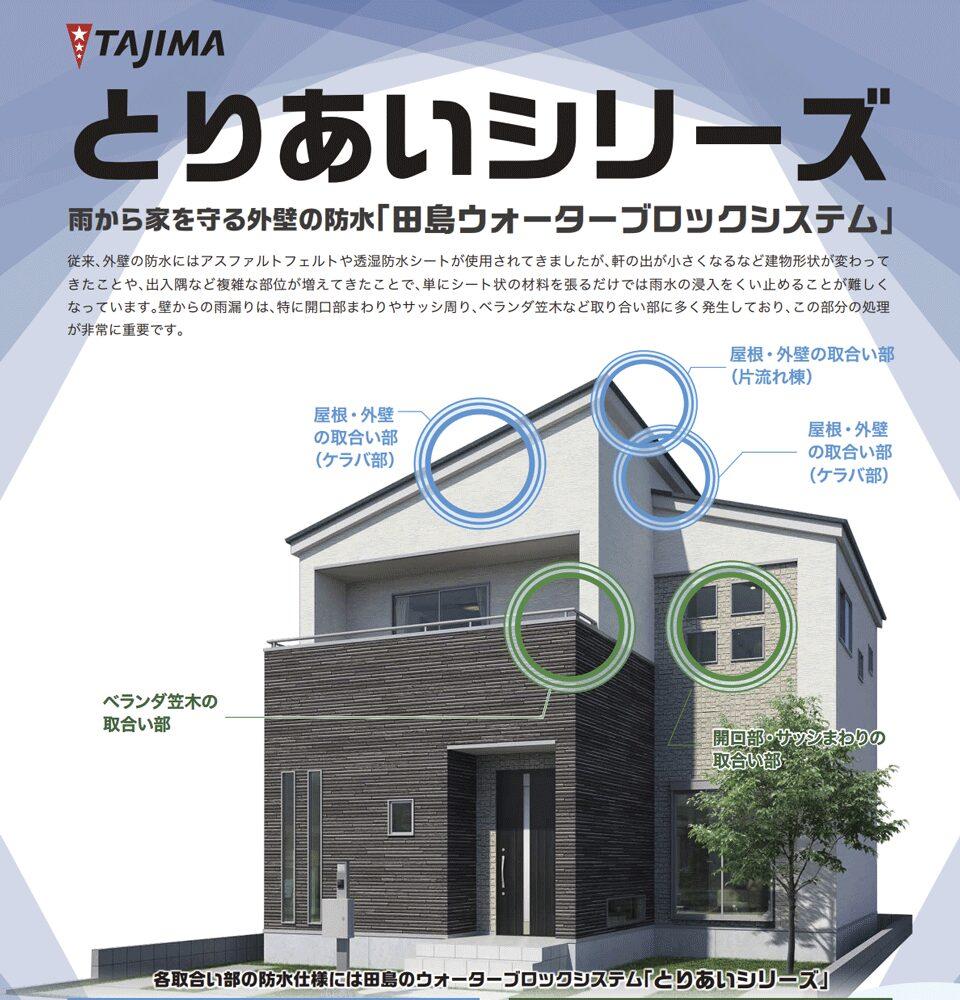

田島ルーフィングは、サッシの下端に差し込むことで開口部周りの雨水を切る「水切シート」を、約30年前にから発売している。改質アスファルトの高い釘穴シーリング性を強みに、「防水に特化した防水シート」(住建営業部住建宣伝課第2グループ 髙山岳 グループリーダー)として販売を強化する。同社は、こうした改質アスファルトの防水シートに加え、施工に必要な「ブチルテープ」や「ノービルテープ」など外壁防水用の副資材をパッケージ化した「田島ウォーターブロックシステム」での提案を行う。

同社は、「住宅が長寿命化するなかで、サイディングを新築時から取り換えないケースが多いことが分かってきた。その下にある防水副資材も長年交換がされないため、耐久性は大きなポイントとなってくる」(髙山リーダー)として、改質アスファルトの耐久性能をより一層アピールしたい考え。数十年後もしっかりと防水性能を発揮できる点を明確に訴えていく。今後は、耐用年数が30年を超える付加価値品の開発も進める。

また、施工面では、防水テープを確実に圧着するための施工工具「圧着プレート」を用意。圧着を使うと、そうでない場合に比べて接着力に3・6倍の差が出るとして限りなくリスクを減らす方法として訴求する。また、月1回程度ビルダー向けの説明会などで、防水施工の必要性を解説している。髙山リーダーは「必ずルーフィングを使う屋根と違い、外壁面の防水は現場任せになっているビルダーも多い。ビルダー側で仕様を決めて、現場で徹底させることが大切」だという。

七王工業は、西日本に拠点を置く会社で、アスファルトルーフィングをメインに取り扱っている。同社は改質アスファルトシートの「モラサン水切シート」や、水切りシートの切断面をカバーする、伸張性を有する防水テープ「モラサン水切テープ」などの商品を23年からラインアップしている。「外壁開口部や外壁面で多発する漏水事故を受けて、アスファルトルーフィング業界として防水副資材の提案を進めようということになり、新たに開発した」(営業部 大西秀和営業部長)もの。現在はハウスメーカーとの取り引きが多いが、中小ビルダーとの関係づくりを進めている。まずは、同社の主力製品である屋根下葺材を中心に、防水対策が住宅の価値を向上することを説明している。「現場に合わせて施主にメリットがある商品を提案する」(大西氏)ことで、ビルダーとの信頼関係を築きたい考えだ。

「モラサン水切シート」は、改質アスファルトルーフィングの中でも改質材を12%含有、高品質なものを使用しており、高い耐久性、耐候性を保持していることが特徴。日本防水材料協会(JWMA)の規格に準じているため、品質が保証されていることもポイントだとする。

大西氏は「防水副資材は、現場できちんと施工されて初めて役割を発揮するもの。そのため、施工をしっかり行うことが事故を防ぐ第一歩」と話す。同社も施工工具として「圧着プレート」を用意しており、施工精度の向上に力を入れる。

日新工業は、外壁開口部の防水商品として防水テープ「カッパテープN300」を提案する。また、JWMAの規格ができたことに伴い、伸張性のある防水テープも開発。今年の4月から受注販売を行っている。

住宅に設置される配管は増加傾向

壁止まりの施工も油断禁物

住宅には様々な〝穴〟が開いている。外壁面で弱点になるのが、配管まわりだ。家電製品のIoT化や太陽光発電の設置などにより、住宅の様々な〝穴〟は増える傾向にある。

フクビ化学工業は、ウェザータイトシリーズの「パイプ用」について、様々な管に対応できる6つのサイズで展開している。特に、CD管・PF管用のサイズは採用が伸びてきているという。「パイプ用」の商品についても、径のサイズごとに施工しやすいよう、孔のサイズを調整している。また、サイズごとに商品を展開することで、職人の加工手間を極力減らし、質の高い防水を徹底する。

ラインアップの多さも同社の武器のひとつで、住宅の様々な部位やサイズに対応する商品を持っているため、一棟使いができる商品として重宝されている。

「当社は断熱材も販売しているが、漏水は断熱材の劣化の原因になるため、住宅の断熱性能をしっかり発揮するには、防水が欠かせない。高断熱住宅をつくる際の、外壁の防水性能を向上する手段として『ウェザータイト』を使用してほしい」(同社開発担当者)と、断熱材と防水副資材をセットで訴求していきたい考えだ。

日本住環境の小林部長は、「配管周りの防水副資材は施工方法が分かりやすく、防水の効果も視覚的に分かりやすいため以前よりも活用されている」と話す。

同社の販売する「ドームパッキン」、「ゴームパッキン」も伸縮加工したポリエチレン素材の成型品で、配管周りにかぶせるだけで防水ができる。2007年に「ドームパッキン」を発売し、15年にはより径の小さい、電気配線を束ねるCD管やPF管まわりに使える「ゴームパッキン」を発売した。パイプや配管には様々な種類のものがあり、それぞれ径の大きさも異なるが、「ドームパッキン」「ゴームパッキン」は段差とマーキングがついており、必要な径の大きさに合わせてカットすることで様々な種類の配管に対応できる。一方で、近年は住宅に必要な電気配線が増加傾向であり、「ゴームパッキン」で対応できる範囲よりもさらに径の小さい商品へのニーズもあるという。こうした要望を踏まえて新商品の開発も検討している。

また、軒ゼロ住宅の増加に伴い、屋根と壁の取り合い部である〝壁止まり〟の施工もより重要になる。特に、下屋と外壁面の取り合い部は防水対策が甘くなっていることが多く、壁止まりにも雨仕舞が必要だという。

田島ルーフィングは、先述した「田島ウォーターブロックシステム」の中でも、取り合い部に対応した商品を集めた「とりあいシリーズ」へのニーズが強いという。「とりあいシリーズ」は、「壁止まりシート」、「ノービルテープ」、「とりあいルーフィングF」がセットになっており、軒ゼロ部に「とりあいルーフィングF」、屋根下地材と壁下地との間に「壁止まりシート」を施工するなど住宅に存在する様々な取り合い部からの水の浸入を防ぐ。

* * *

サッシや配管、取り合い部は、住宅の中でも特に雨仕舞が難しい部位であり、防水副資材の選定と施工の確実さが、住宅の耐久性を大きく左右する。製品の性能だけでなく、現場で〝確実に施工される〟ための工夫や周知も不可欠だ。高断熱化・長寿命化が進む今こそ、防水の重要性を改めて見直す必要がある。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29

-

インテグラル 「AI活用のすすめ」セミナーを開催

2026.01.28