【PPAなどサービス業者】初期費用0円モデルが躍進 太陽光普及の道は開けるか

資材高騰、GX志向型などを背景に住宅事業者から注目集まる

資材高騰やさらなる高性能住宅へのシフトの動きの中で、初期費用0円モデルの市場が急拡大している。採用実績は各社右肩上がり。市場拡大の中で、各社がどのような考えを持ち、どのような戦略で事業を進めていくのか。そこに住宅用太陽光普及のヒントが隠されていそうだ。

住宅への導入コスト削減策として市場が急拡大しているのが初期費用0円で太陽光設備を設置できるモデルだ。

初期費用0円で設置できる仕組みはいくつか存在する。1つはリース契約で、事業者が太陽光パネルなどの設備をリースで貸し出し、住宅所有者がリース料金を支払う。発電した電力は自家消費でき、余剰電力は電力会社に売電できる。

2つ目はPPA事業。事業者が住宅所有者と直接契約して、太陽光設備を設置する。住宅所有者は設置した太陽光設備で発電した電気をPPA事業者から通常の電力より安く買い取ることができ、月々の支払いを節約することができる。

そのほか、LIXIL TEPCO スマートパートナーズはPPA+割賦払いの提案を行っている。

いま、こうした太陽光設備の初期費用0円モデルに大きな波が来ている。「資材高騰で太陽光発電設備にまでお金を掛けられないという住宅事業者が増えるなか、初期費用0円のモデルは選択肢のひとつではなく、これ一択という認識に変わってきている」(TEPCOホームテックの杉原広央 取締役・エネカリ第一事業本部長)。

提案力か、施工性か、はたまた独自性か

ひとくちに初期費用0円モデルと言っても、それぞれサービスに特徴があり、そこに各社の太陽光事業への考え方が反映されている。改めて、各社のサービスの特色と足元の状況を聞いた。

LIXIL TEPCO スマートパートナーズは、東京電力エナジーパートナーとLIXILの合弁会社で、2017年に創業。初期費用0円モデルの先駆け的存在だ。当時、経産省が「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上でZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の実現を目指す」とする目標を打ち出していた。同社はこの目標達成に向けて、LIXILグループの脱炭素への取り組みの一環として、住宅事業者がZEHを販売しやすくなり、生活者がZEHを買いやすくなるサービスを提供する目的で事業を開始した。

同社の「建て得」はPPA+割賦払いで、ローンの支払いは余剰電力の売電料金が充てられるため、実質0円で太陽光パネルを設置できる。また、発電した電力は住宅購入者が使い放題だ。「使用電力に料金を支払うサービスにすると、住宅購入者がZEH住宅にするためのコストアップ分を回収できるほどのマイナスを補えないと考えた」(柏木秀 代表取締役)ためだ。それまで、太陽光パネルの設置については、住宅事業者にとってコストが高くなり住宅を売りにくくなるという認識が強かったが、住宅事業者の営業担当への勉強会や経営者への説明でサービスを導入してもらい「建て得」を使えばZEHが売りやすくなるという理解を少しずつ広げてきた。25年3月末時点で登録ビルダー数は4900社、累計受注棟数は3万棟を突破した。

LIXILがZEH普及のために始めたサービスのため、住宅建築時、一部の建材にLIXILの商品を使用し、なおかつ太陽光パネルを設置すればZEHを達成できる住宅にのみ導入が可能という制約はある。しかし、「事業価値を高性能住宅の普及に置いているからこそ、生活者の便益が非常に大きく、住宅事業者も販売しやすいサービスになっている」(柏木代表)。

東京電力エナジーパートナーの子会社であるTEPCOホームテックは、自社で扱うリースモデル「エネカリ」と、親会社の東京電力エナジーパートナーが取り扱うPPAモデルの「エネカリプラス」を一体提案できる点に強みを持つ。例えば、リースモデルの「エネカリ」は組み合わせできる設備の幅が広いため、より自由に電気を利用したい人に向いている。一方でPPAモデルの「エネカリプラス」は、余剰電力を運営会社の東京電力エナジーパートナーが使用する代わりに月額使用料は低価格となり、とにかく月々の負担を減らしたい人に適している。

東京都や川崎市を筆頭に太陽光発電設備の設置を義務化する自治体が少しずつ出てきているなか、今まで太陽光発電設置をそれほど積極的に行ってこなかった建売分譲住宅を扱う会社のニーズが高まっているとする。特に、建売住宅は、施主と話し合いながら進められる注文住宅と異なり、太陽光発電設置分のコストをそのまま住宅価格に反映しなくてはならないため、住宅事業者が二の足を踏む原因となっていた。そうした面からも、建売分譲住宅を扱う事業者からは初期費用0円モデルが人気だという。

建売住宅は、建築時に入居者が決まっていないことが一般的であるため、入居者のニーズに合わせて複数の選択肢を用意できる同社の強みは住宅事業者にとっても大きなメリットになる。

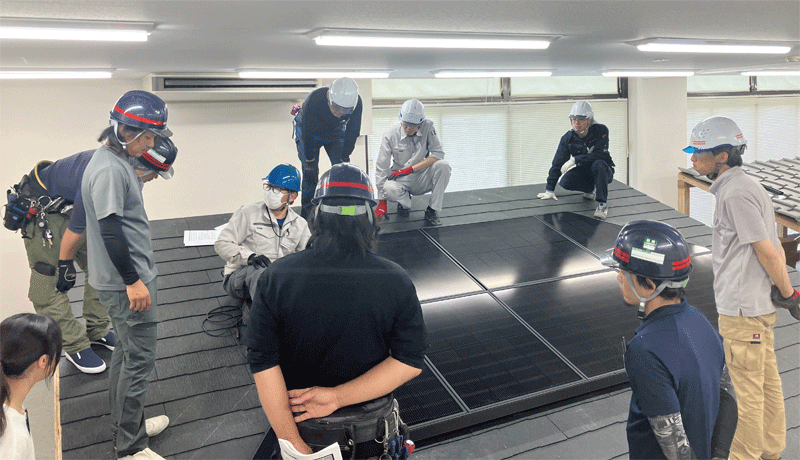

また、東京都を中心に太陽光発電設備の設置数が伸びてきていることから、同社の持つ業務オペレーション能力も大きな武器になるのではないかとしている。杉原広央 取締役・エネカリ第一事業本部長は「建売分譲住宅は工期が短く、その中でどれだけ滞りなく設計、施工を終えるかが重要になってくる」と話す。太陽光発電設備の工事業者は、これまで既存住宅への設置をメインで行ってきたため、新築住宅での施工に慣れていない業者も多く、きちんと施工ができる業者を見つけることは大変だという。同社は受注に合わせて施工網を整備するためのノウハウがあり、建築数の多い事業者への対応力があるという。昨年4月には、東京都北区に省エネ設備施工研修施設「エネカリ テック スクエア」を開設、住宅のモックを用いて工事業者の教育を行っている。

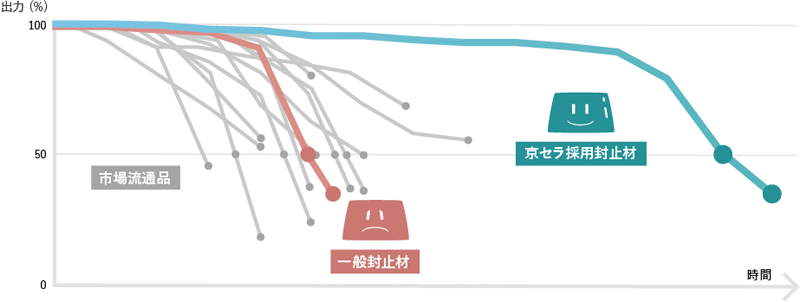

京セラは23年秋から住宅向けエネルギーシステム定額サービス「ハウスマイルe」を提供している。同社は約50年前から太陽光パネルの開発に取り組んでおり、長年、太陽光パネルと蓄電池を販売してきたが、近年は中国メーカーの進出などもあり市場環境は厳しくなってきたという。そのような状況下で、モノからコト(サービス)へと視点を変えて開始したのが「ハウスマイルe」だ。

「ハウスマイルe」では、同社の製造している長寿命な太陽光パネルと蓄電池を使用できる。初期費用0円モデルでは、太陽光発電設備は契約期間が終了すると住宅所有者に譲渡することが一般的であるが、長寿命品であるほど譲渡後も長く設備を使用できる。メーカー直営で行っているため、契約期間終了後も有償でメンテナンスを依頼できる。

また、住宅事業者側からは、プランの相談から見積り、申し込みまで全てオンラインで完結できる点が、取り扱いやすいと好評だという。

これまで既存住宅など、太陽光パネル設置のために足場を組む必要がある場合は足場代を最初に支払う必要があったが、今年から足場代も含めた月額プランも追加し、さらに初期費用0円で太陽光発電設備を導入できる範囲が広がった。

同社は、「auでんき」などの電気サービスを提供するauエネルギー&ライフ(東京都千代田区、梶川秀樹 代表取締役社長)が24年7月に京セラのエネルギーシステムプラットフォームを採用した「じたく発電所サービス」を開始したことで、導入件数がさらに伸びてきたという。

ハチドリソーラー(東京都新宿区)の池田将太代表取締役は、「余剰電力の売電収入に依存するところが大きいPPA事業は、資材が高騰し売電価格が下がっている今、投資回収がしづらくなっている。リース事業への転換が増えるのではないか」とみる。同社は21年からリース事業を行っているが、棟数の多い事業者を中心に経営者の太陽光パネル設置へのモチベーションの高まりを感じているという。

一方で、営業レベルで太陽光発電設備の必要性や商品提案をできるほどの知識がついておらず、積極的な提案ができていないことが課題だとする。この課題に対し、同社は住宅事業者やそこへ太陽光発電設備を販売している商社などとパートナーシップを組み、太陽光発電担当として説明を請け負うことでエンドユーザーへの提案を高める。また、パートナーシップを組んだ住宅事業者の営業担当向けに研修も行っており、現場ノウハウやエネルギーリテラシーの向上に貢献する。「今、住宅業界に求められているのは、顧客に提案できる商材ではなく、商材と一緒にその商材の必要性、売り方までサポートする体制」(池田社長)という言葉が示すように、同社は現在100社以上と提携を結んでおりニーズは非常に大きいようだ。

同社のリースモデル「ハチドリソーラー」は、全国各地にパートナーシップを組んだ工事業者のネットワークがあり、離島を除く全国でサービスを提供している。オンラインに特化したサービス説明に長けているため、地方の事業者へも提案サポートができることが強み。同社が採用しているのは、純国産品で高い品質を持つ、長州産業(山口県山陽小野田市、岡本晋 取締役社長)の太陽光パネル。ハチドリソーラーは長州産業と直接取引を行っているため、サービス価格を抑えながら国産の太陽光パネルを提供できるという。また、オンラインで説明を行うことによる営業コスト削減や、長州産業からのみ太陽光パネルを仕入れることで単価を抑えて購入でき、結果として業界最安値級のサービス価格を実現している。

シェアリングエネルギー(東京都港区、上村一行代表取締役)は、PPAの専業事業者として2018年に創業、住宅向けには「シェアでんき」を扱っている。従量料金への課金で、電気代は使用した分だけとなる。また、同社はPPAを専業で行っている会社のため、サービスの利用にあたって設備や電力会社の制約がない。創業から6年余りで少しずつ実績がついてきており、「ある程度の量を全国どの地域でもサービス提供できる仕組みは構築できている」(経営企画室 佐野健太室長)といい、25年4月時点で契約申込は2万3000件を超えている。遠隔モニタリングシステムで家庭の発電量を点検し、予測発電量と実績が大きく異なる場合は問題を改善するための対応も行っており、家庭の発電量は住宅所有者もパソコンなどで確認ができる。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

インテグラル 中大規模木造の構造デザインをテーマにセミナー

2026.02.26

-

ソトダン21 特別オープンセミナーを開催

2026.02.26

-

インテグラル 岩前教授が省エネ住宅の“家計”と“健康”のメリットを解説

2026.02.24