建築物のライフサイクルカーボン削減へ 国が建材・設備のEPD取得などを後押し

「CO2原単位等の策定に係る支援」が公募開始

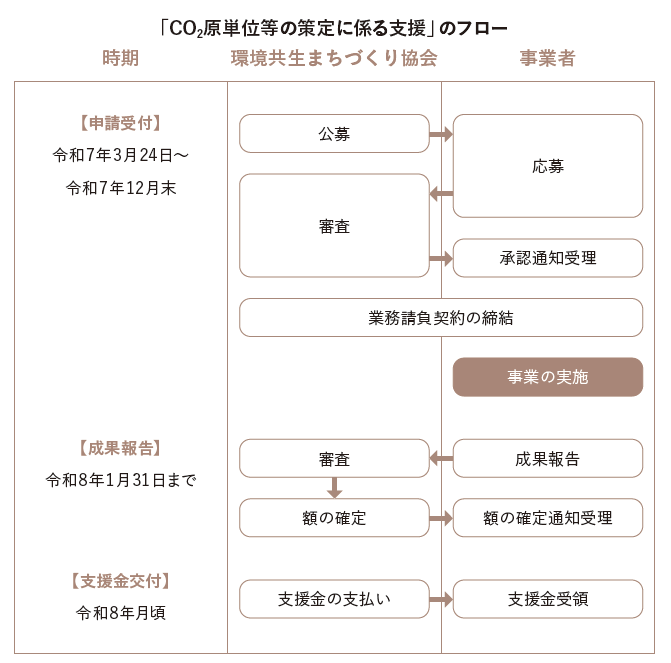

国土交通省が「CO2原単位等の策定に係る支援」事業(令和6年度補正予算)の公募を3月24日から開始した。一定の要件を満たす建材・設備に係るCO2原単位等の策定に対して、建材・設備に係る業界団体や民間事業者などに支援を行う。これにより、建築物のホールライフカーボン削減の環境整備を加速したい考えだ。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建築物においては建設から解体に至るまでのライフサイクル全体を通じたCO2(ライフサイクルカーボン)の削減に目が向けられ始めている。ライフサイクルカーボンのうち、建築物の運用時のCO2排出については、ZEHやZEB化などの普及によって削減の見通しが立ってきた。しかし、新築・改修・解体時に発生するCO2(エンボディドカーボン)排出量の削減に向けた取り組みは本格化しているとは言えず、「住宅分野でも35年、40年に向けて運用時だけでなくエンボディドカーボンの対策は重要になってくる」(早稲田大学・田辺新一教授)だろう。

24年には(一財)住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)が建築物ホールライフカーボン算定ツール「J―CAT」を公開した。しかし、算定ツールができても、建築物に使用する建材・設備の個別の製品情報がなければ正確な計算はできない。このため、建材・設備の生産・製造におけるCO2排出量の情報整備が急務となっている。

一方で、情報整備に向けては「メーカーは数多くの製品を持っているため、すべての製品でCO2排出量の計算を行おうとすると莫大な費用と労力が必要となる」((一社)日本建材・住宅設備産業協会・寺家克昌専務理事)ことが一つの課題となっていた。

国が算定に係る人件費などを支援

CO2排出量計算の起爆剤に

こうしたなか、国土交通省は、「CO2原単位等の策定に係る支援事業」の公募を開始した。この事業では、CO2排出量を示す指標であるCO2原単位などの策定に必要な人件費や必要なデータベース利用費、第三者検証費用などの経費を支援し、企業や業界団体などが費用負担を抑えながら、建材・設備のCO2原単位を算出できるようにしていく。

CO2原単位とは、例えば1トンの製品を生産するのにどれだけのCO2が排出されるかを「gCO2/㎏」や「㎏CO2/t」といった単位で示すもの。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

インテグラル 「AI活用のすすめ」セミナーを開催

2026.01.28

-

旭ファイバーグラス・旭化成建材 G3プロジェクト4棟目の実例報告会をウェビナーで開催

2026.01.27

-

日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説

2026.01.22