震災の経験を今に、そして未来へ

ハウジング・トリビューン、観光経済新聞、東京交通新聞、塗料報知、農村ニュースの専門5紙誌は、2024年度のキャンペーン企画として「地域が創る復興・活性化の未来図~大災害の教訓から~」と題した連載を展開している。

これまで幾度となく起こった大規模地震。その度にまちが、コミュニティが、暮らしが大きな被害を受けた。しかし、時間はかかっても復興は着実に進められ、新たな姿が浮かび上がってくる。

これまで発生した地震災害からの復興を、5専門紙誌それぞれの視点から取り上げ、地域活性化への道筋を探る。

第4回目となる今回は、熊本地震を振り返る。

繰り返しの地震がクローズアップ

【ハウジング・トリビューン】

熊本地震で大きくクローズアップされたのが「繰り返しの巨大地震」に対する耐震性だ。

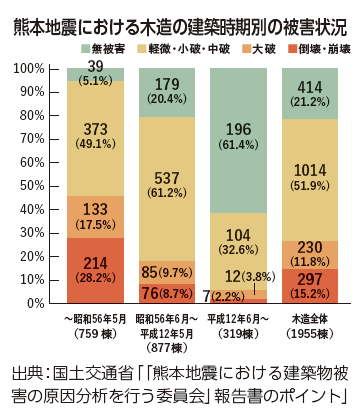

熊本地震における住家被害は全壊8273戸、半壊3万1052戸、一部損壊14万1162戸に達する(2016年10月19日時点)。この大きな被害を生んだ理由の一つが、14日に発生した前震と、16日に発生した本震という2回の大きな揺れ。

益城町では前震・本震ともに震度7を、西原村は前震で震度6弱、本震で震度7を観測した。前震で震度6弱、本震で震度6強を観測したのは熊本市、宇城市、西原村だ。建物被害が集中した益城町、西原村、南阿蘇村などでは、前震で著しい被害を受けていなかった建物が本震により被害を拡大したとみられる。

1950年に制定された「旧耐震基準」は、1978年の宮城県沖地震をきっかけに81年に改正され「新耐震基準」が制定、さらに1995年の兵庫県南部地震を踏まえ2000年に改正されたのが現在の「2000年基準」である。2000年基準では、基礎や壁の強さが建物全体で均一であることや、接合方法などを明記した。

一般的に、1回の地震に耐えることができても、過去からの地震のダメージが蓄積され、繰り返しの地震が発生することで倒壊などのリスクが高まると言われている。ただ、耐震基準は繰り返される大きな揺れは想定していない。たとえ耐震基準をクリアしていても大きな揺れによって釘やビスが緩んだり破損し、2回目の地震で倒壊する可能性がある。一見被害がないように見えても、建物内部がダメージを受けていることもある。

住宅性能表示制度において、建築基準法が求める耐震性は等級1に相当する。巨大地震に耐え、継続使用できる住宅を実現するためには等級3以上とする必要があると指摘する学識者もいる。

こうしたなか住宅業界では制震装置の提案が加速した。制震は地震エネルギーを構造躯体に組み込んだ制震装置で吸収、建物へのダメージを減らすことができることから、繰り返しの地震にも強さを発揮する。近年、巨大地震の発生が相次ぎ大きな被害が発生するなかで制振装置を標準化する住宅事業者も珍しくはない。

「東北地方太平洋沖地震」以来、「熊本地震」、「北海道胆振東部地震」、そして「能登半島地震」まで4回もの巨大地震が発生している。今後、「南海トラフ地震」や「首都直下型地震」のリスクも高まるなか、その対策の重要性がさらに高まっている。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29

-

インテグラル 「AI活用のすすめ」セミナーを開催

2026.01.28