旭ファイバーグラス/旭化成建材 「アクリア」と「ネオマ」で実現するG3の仕様例を新たに作成

HEAT20住宅システム認証も取得、G3住宅普及の弾みに

旭ファイバーグラスと旭化成建材は、トップレベルの繊維系断熱材と発泡プラスチック系断熱材を組み合わせるG3住宅を実現する仕様例を作成した。

また、独自の断熱仕様などでHEAT20住宅システム認証も取得。G3住宅普及へ弾みをつけたい考えだ。

両社は2021年、HEAT20におけるG2、G3という高い断熱性能を実現するため、グラスウール断熱材「アクリアα」とフェノールフォーム断熱材「ネオマフォーム」を組みあわせた現実的な仕様例を公表した。G2以上の高い断熱性能を実現するには1社単独では難しいことから、2社の製品を適材適所に組み合わせ、G2、G3の断熱性能を発揮する仕様例を示した。

今回、この取り組みをさらに発展させ、G3に特化した断熱仕様例を修正、追加しパンフレット「The Way to G3」を改訂、専用サイトも改訂した。旭ファイバーグラスの布井洋二 専任主幹渉外技術担当部長は、「21年に両社でパンフレットを作成した当時はまだ、G2・G3レベルに相当する断熱等級6・7という上位等級も整備される前であったが、今やZEH水準の等級5がスタンダード化し、差別化を進める住宅事業者は、等級6の住宅づくりに取り組み始めている。GX志向型住宅への補助事業などもスタートしこれから普及が本格的に始まっていく。このタイミングでG3にターゲットを絞り断熱仕様例を整備した」と話す。

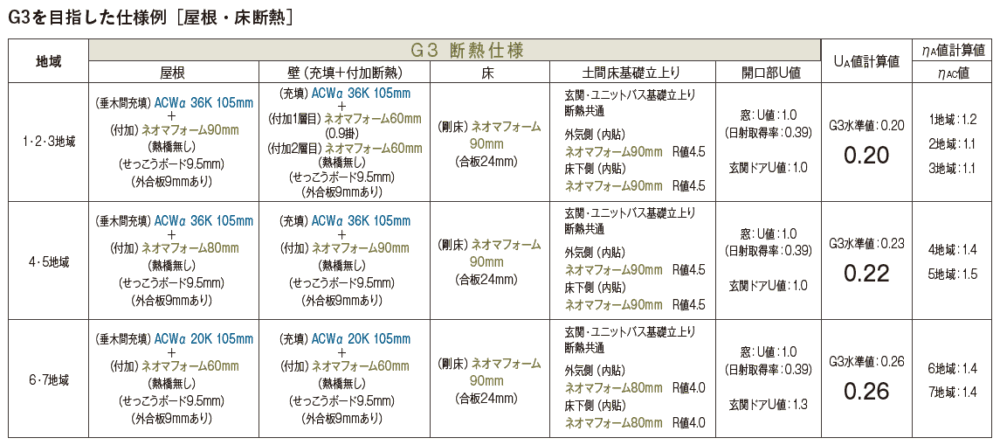

新たに「The Way to G3」を作成するにあたり、施工性や納まり上、実用的な範囲でG3水準をクリアできるように配慮した。従来のG2、G3それぞれに対応したパンフレットでは、「天井・床断熱」のみの仕様例であったが、今回のG3に特化したパンフレットでは、高断熱住宅において屋根断熱が増えていることを踏まえ、「屋根・床断熱」の仕様例も追加した。旭化成建材の断熱事業部 断熱技術開発部 技術グループ 一坊寺英夫グループ長は、「高断熱の家では、天井の懐に限界があるため、断熱材が十分に収まらなくなってきている。梁を見せたい、利用できるように小屋裏空間を広くしたいといったニーズも高まっており、屋根断熱は増えている」と説明する。

また、従来は、厚さ100㎜の付加断熱の仕様を載せていたが、開口部回りなどに必要となる厚さ100㎜の木材は入手しにくいという。そこで今回は、入手しやすい木材の寸法に合わせた厚さ90㎜の断熱材をベースにして仕様例を変更している。

さらに、より高断熱住宅の実態に合わせた仕様例にしたいという考えから、「開口部低減モデル」を独自で設定した。自立循環型住宅設計ガイドラインの設計モデル住宅について、開口部面積を小さく変更したモデルだ。HEAT20がまとめた「住まい方実態調査2023」の中で、近畿大学の岩前篤教授が行った「G1︲G3水準住宅の開口部面積比率(17︲23年)」の調査データをもとに、計算モデルをつくり、断熱仕様を作成した。開口部比率は断熱建材協議会の計算モデルを参考にしている。「一番厳しい断熱仕様が求められる1・2・3地域においても、60㎜+60㎜のネオマフォーム二層の付加断熱で済む。開口比率を見直すことによって、より現実味のある付加断熱で対応できるようになった」(旭ファイバーグラス・布井専任主幹渉外技術担当部長)。

アクリアとネオマでつくるG3の家

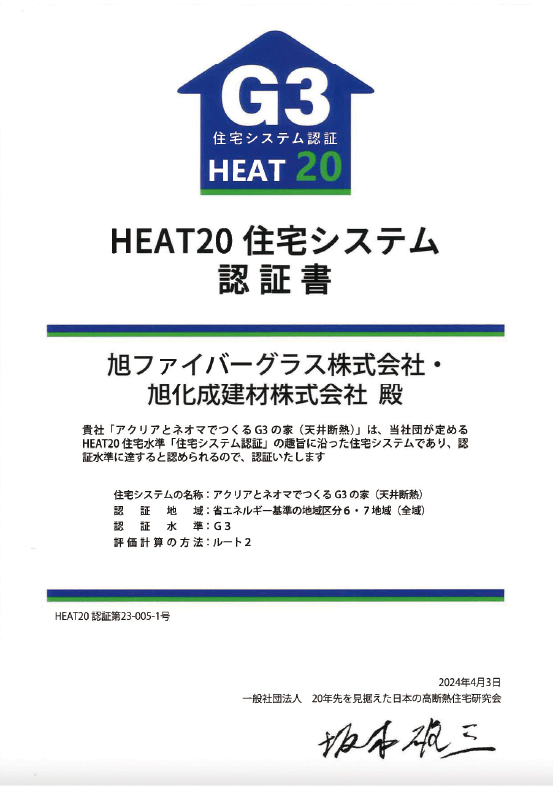

「The Way to G3」で示した断熱仕様例とは別に、独自の仕様例で、「HEAT20住宅システム認証」も取得した。HEAT20では、G1~G3水準の「住宅シナリオ」に適合する住宅システムの認証を行っている。「住宅シナリオ」は「環境の質を表す室温(ノンエネジーベネフィット:NEB)」と「省エネルギー(エネジーベネフィット:EB)」を両立させて実現されるものとなる。同認証では、個々の住宅ではなく「住宅システム」として、モデルプランを用いて、断熱などの仕様や適用地を申請し、それが「住宅シナリオ」として一定の水準であることを認証するものとなる。

両社は、省エネ地域区分6・7地域(全域)において「アクリアとネオマでつくるG3の家」としてHEAT20住宅システム認証のG3認証を取得した。ここにきてハウスメーカーや地域工務店などが、販売活動を行うエリア内において、住宅システム認証を取得する動きは増えているが、建材メーカーが主体となり取得するのは初めてだという。6・7地域としたのは、温暖地は高断熱化が遅れていることに加え、住宅需要のボリュームゾーンであるためだ。6・7地域(全域)において、一番条件が厳しい地域でもシナリオに合致できることを確認した資料を提出し認証を取得している。住宅事業者は、認証の利用にあたり、順守すべき項目や注意点を守り、仕様通りに住宅を設計し建設することで、「HEAT20認証「アクリアとネオマでつくるG3」の仕様の家」と称することができる。「G2やG3の家をアピールする住宅事業者は増えているが、その多くはUA値のみをクリアしたもので、住宅シナリオに合致したものとは限らない。「アクリアとネオマでつくるG3の家」に取り組むことで、一線を画すことができる。G3住宅を実際に建てて、住んでもらい、その良さを体感してもらい、波及していくという好循環を生み出していきたい」(旭ファイバーグラス・布井専任主幹渉外技術担当部長)。

4つの地域でG3実棟プロジェクト

G3住宅普及の取り組みの一環として「G3実棟プロジェクト」も進める。工務店や設計事務所の協力を得て、北海道(2地域)、山形(4地域)、香川(6地域)、宮崎(7地域)の全国4つの地域でG3に挑戦してもらった。完成後は各地でリアル・オンラインでのセミナーを開催している。「4棟を建ててデータを取得できたことは、貴重な財産になった。どのような課題があり、どのような成果が生まれたのか。しっかり検証を進め、G3普及をさらに加速していきたい」(旭化成建材・一坊寺グループ長)考えだ。「「The Way to G3」のホームページ(オンラインセミナーの特設ページ)で山形・香川の工務店・施主とのインタビュー動画をアップしているのでG3住宅の取り組みの参考にしてほしい」(旭ファイバーグラス・布井担当部長)としている。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催

2026.02.05

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29