金利上昇局面で何が起こっている? 金融機関の懸念材料、ローン借り換えの動きも

「住宅ローン貸出動向調査」を読み解く

(独)住宅金融支援機構が金融機関を対象とした「2024年度 住宅ローン貸出動向調査」を発表した。先に日本銀行が政策金利の0.5%への追加利上げを決定、住宅ローン金利の引き上げによる住宅取得環境悪化への懸念が広がっている。このようななか住宅ローンを取り扱う金融機関は、住宅ローンにどのように取り組んでいるだろうか―。

「2024年度 住宅ローン貸出動向調査」は、住宅ローンを取り扱う金融機関を対象に、住宅ローンの取扱状況についてアンケート調査を行ったもの。回答機関は301機関、実施時期は2024年7~9月で、日銀が政策金利を0.25%への引き上げを決定した時期(7月31日)に当たる。

住宅ローンへの取り組みを「積極的」と回答したのは73.3%で前年から1.2ポイントの増で、その積極化方策は「商品力強化」が64.7%と他項目に比べ群を抜いて多くなっている。

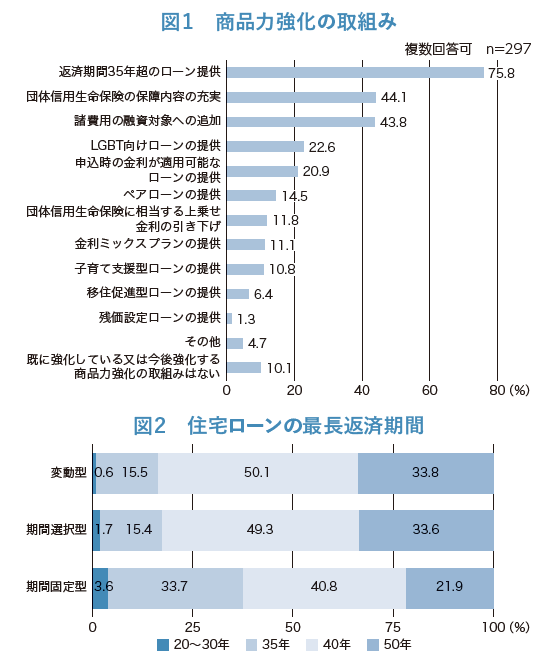

「商品力強化」の取り組みとしては「返済期間35年超のローンの提供」が最も多く75.8%、次いで「団体信用生命保険の保険内容の充実」と「諸費用の融資対象」が4割強で続く(図1)。「返済期間35年超のローンの提供」は、前年調査から8.8ポイント増という大幅増加。住宅価格高騰、また、政策金利引き上げに伴う住宅ローン金利の上昇基調を受け、住宅需要者は住宅ローンの返済期間延長などの見直しが広がっており、こうしたニーズに応える取り組みが進んでいるようだ。「住宅ローンの最長返済期間」を見ると、いずれの金利タイプでも「40年」が最も多くなっており(図2)、その長期化が進んでいる。

一方、住宅ローンに関しての懸念事項は「金利競争に伴う利鞘縮小」(80.0%)、「金利上昇局面での延滞増加」(56.0%)、「他機関への借換」(51.3%)がトップスリー。なかでも「金利上昇局面での延滞増加」は22年度が39.7%、23年度が46.2%と、年を追って大きく増加してきている。LIFULL HOME,Sの「住宅ローンに関する意識調査」では住宅購入検討者の約9割がローンを払いきれるか「不安」と回答しており、金利上昇局面において住宅需要者の不安が広がるとともに、金融機関のリスクに対する懸念も高まっているようだ。

変わらずに変動型が有利?

住宅ローンの金利上昇が見込まれるなか、住宅取得検討者やすでに住宅ローンを組んでいる住宅取得者のなかで住宅ローン借換えの動きが進みつつある。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催

2026.02.05

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29