求められる一層のエンボディドカーボン削減 建材の副次的性能は? 一つのスペックだけの競争ではなくなる

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 建築学科 教授 田辺新一 氏

田辺新一 氏

田辺教授が選出した5商品

- チヨダウーテ「チヨダサーキュラーせっこうボード」

- JFEロックファイバー「ロクセラム サイレント」

- YKK AP「APW 651」

- イケダコーポレーション「レームファルベ」

- 三協立山 三協アルミ社「ファノーバ2」

――「プレミアム住宅建材50」のうち、特に注目する商品を五つ挙げてください。また、注目する理由、どういったところを面白いと思ったのかを教えてください。

一つは、チヨダウーテの「チヨダサーキュラーせっこうボード」です。石膏ボードは、すごく簡易な建材で、様々な建築物に使用され、近代建築を支えていると言っても過言ではありません。その多量に使われている石膏ボードを、循環してもう1回ボードをつくる取り組みは非常に重要なことです。

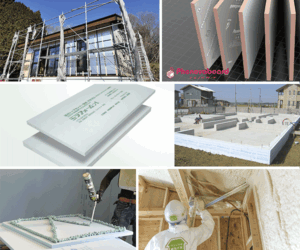

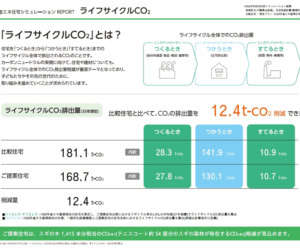

地球温暖化対策、脱炭素社会の実現への一層の取り組みが求められる中で、近年、建築の分野では、建築物のライフサイクルCO2を減らそうという動きが加速しています。運用段階の「オペレーショナルカーボン」だけでなく、建材がつくられて、運ばれて、施工されて、修理されて、壊されるまでの「エンボディドカーボン」を含む、ライフサイクル全体でのCO2排出量を減らそうという動きです。

こうした中、建材業界では、環境ラベル「EPD」(製品環境宣言)取得に向けた動きも活発化しています。EPDは、建物のライフサイクルアセスメント(LCA)の評価の中で、定量的に製品の環境情報を表示するもので、製品単位のライフサイクル全体でのCO2排出量をはじめとする様々な環境負荷を知ることができます。EPDは、世界各国でISOに準拠した運営団体が管理しており、日本では、国内唯一のEPD運営機関である(一社)サステナブル経営推進機構(SuMPO)が運営・管理しています。

実は石膏ボードは、LCAにおいて、製造時のCO2排出量だけの評価を見るとそれほど悪くはありませんが、廃棄時などの環境影響が少なくないことが課題です。

日本の廃棄物行政は、基本的には、処分場をできるだけ長く使えるようにするスキームになっており、廃棄物は燃やされ、埋め立てられています。もう1回使うという概念は希薄です。携帯電話の中の金や銀などであれば、高く売れるため、もう1回集めるように工夫されていますが、特に建築材料は、重たい割には安いため、同じ用途で再利用しようという取り組みは極めて少ないのです。

チヨダサーキュラーせっこうボードは、そこにチャレンジし、世界初の廃石膏ボードを100%原料にした石膏ボードを実現したということで高く評価できます。バイオマス由来の燃料、再エネ由来の電力を使うことで、カーボンニュートラルを達成し、SuMPOの「エコリーフ」も取得している。さらに標準ボードとの価格差を2割程度に抑えて販売しています。

先ほど話した建築物のライフサイクルカーボン削減の動きは、ヨーロッパで先行して進んでいます。EPD取得の動きも加速している。例えばデンマークでは、2023年から、延べ床面積1000㎡以上の建築物の建築確認にエンボディドカーボンを含む計算が義務付けられました。その値が一定以上だと新築できません。

日本においても、建築業だけではなく、製造業なども含めグリーンな素材を使っていこうとする動きが進んでおり、近い将来、建築物のライフサイクルCO2削減が建築規制などに入ってくるでしょう。(一財)住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)のゼロカーボンビル推進会議が中心となり、建築物ホールライフカーボン算定ツール=J‐CATの整備を進めています。その成果として24年10月、正式版をリリースしました。J‐CATを用いた建物のホールライフカーボン削減の評価が始まれば、チヨダサーキュラーせっこうボードのような建材は、さらに注目度は高まっていくでしょう。石膏ボード業界、さらには建材業界全体にも、そうした取り組みが広がっていくことを期待します。

二つ目は、JFEロックファイバーの「ロクセラム サイレント」です。住宅用断熱材として業界初の吸音JIS規格を取得している。住宅において音の問題は、すごく重要なので、断熱材の中にも面白いものが出てきたなと思いました。

また、断熱等級5に対応する基本性能を備えている。等級6・7レベルを目指すには、他の断熱材と組み合わせることを推奨しています。もちろん断熱材は、熱貫流率や熱伝導率が一番求められる基本性能ですが、前からの話の続きで、エンボディドカーボン、製造時、廃棄段階のエネルギー削減への関心が高まる中で、それ以外の性能も重要になっていきます。いくら断熱性能に優れていても、つくるときにCO2をたくさん出していれば、製造時のエネルギーは馬鹿になりません。そういう意味において、ロクセラム サイレントの環境配慮型の断熱材として製造エネルギーが他の繊維系断熱材に比べて2分の1という点に注目しました。

「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定されようとしています。公表されている再エネ拡大、革新技術拡大シナリオによると、40年には、主電源のほとんどを非化石エネルギーとする方針で、1kWhあたりのCO2が40gくらいしかない。今、東京で500gくらいですが、これを30年までに約250gに減らし、さらに40年までに40gにすることを目指す方針です。火力が残るからとマスコミや環境保護団体からの批判は多いようですが、その火力もCCS(CO2の回収・貯留)などでほぼ脱炭素するシナリオになっています。実は相当すごいことを言っています。AIや半導体工場のために電力需要が増大する中でこれだけの対策を行う必要があります。

また、政府は昨年12月、「地球温暖化対策計画」、「政府実行計画」の改正案を公表し、35年度に60%削減・40年度に73%削減(それぞれ13年度比)と新たな目標を設定しました。しかし、これまでのペースの取り組みでは、35年や40年のNDC(国が決定する貢献)は守れそうもありません。できるかぎり再エネを使うことは当たり前になると思いますが、建築側で、省エネ、エンボディドカーボンの削減を一層進めることが求められています。

こうした中で建材には、これまでアピールしてきた性能以外のものが副次的にどれだけあるかということが、やはり着目されていくのではないかと思います。断熱性能だけといったように一つのスペックだけの競争ではなくなってくると思います。

GX志向型住宅が新設

断熱材や開口部はさらに注目度上昇

――25年4月から住宅も省エネ適合義務化がスタートします。さらに30年までにZEWレベルへの引き上げ、義務化が予定されています。

昨年末には補正予算で新たに「子育てグリーン住宅支援事業」がスタートしました。ZEHレベルを上回る断熱等性能等級6以上を確保し、なおかつ一定の一次エネルギー消費量を削減する「GX志向型住宅」が新設され、1戸当たり160万円が補助されます。ZEHは、基準一次エネルギー消費量を、再生エネルギーを除き20%以上削減することなどが要件であるのに対して、GX志向型住宅は、再生エネルギーを除き35%以上削減することなどが要件となります。

断熱材や開口部は、さらに注目されるだろうと思います。その意味で、開口部の中から今回、YKK APの「APW 651」を選びました。ヨーロッパにおいても木製窓は、近年改めて注目されています。環境先進国ドイツでは、樹脂窓の普及率が高いですが、北欧ではプラスチックが嫌いな人が一定数いて、木製窓の採用率が高まっていると聞きます。日本においても今後、こういう方向に進むだろうと思います。YKK APは、その木製窓で先行するドイツに学び、工業化手法を取り入れて、品質が安定しないなどの木製窓特有の課題を克服して商品化に成功しました。熱貫流率も1を切っていてすごくいいと思います。高性能な住宅づくりにおいて存在感を高めていきそうです。

さらに言えば、今後やはり再エネ導入を促進する建材、例えばペロブスカイトを住宅の中にうまく使えるような建材などがもっと出てくることを期待したい。住宅建材ではないのかもしれませんが、EVの充電など、そういう分野でも面白いものが出てくることを期待しています。

ウェルビーイングの観点から内装仕上げの見直しを

――その他に、注目された建材はありますか。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13