クリナップ、モビリティキッチンのプロトタイプを公開

キッチンの〝脱LDK化〟を加速

次世代キッチンの一つとして研究・開発を進めている「モビリティキッチン」のプロトタイプを公開した。昨年から取り組む「未来キッチンプロジェクト」で掲げる〝脱LDK化〟を加速し、キッチンと食住空間の可能性をさらに広げていきたい考えだ。

クリナップは、次世代キッチンの一つとして武蔵野美術大学と産学共同で研究・開発を進めている「モビリティキッチン」のプロトタイプを公開した。文字通り、自在に移動できる唯一無二性を備えている。

両者は2019年に「キッチンの未来ビジョンづくり」で連携し、「未来キッチンラボ」を創設。キッチンが社会課題に対して貢献できる可能性を模索してきた。また、23年にはクリナップが日本で初めてシステムキッチンを発売してから50年を迎えた記念として「未来キッチンプロジェクト」を共同発足。現状、LDKに固定されているキッチンをもっと自由な形にすることで、将来的なライフシフト対応や災害支援などの面で貢献できると考え、キッチンの〝脱LDK化〟に挑戦している。

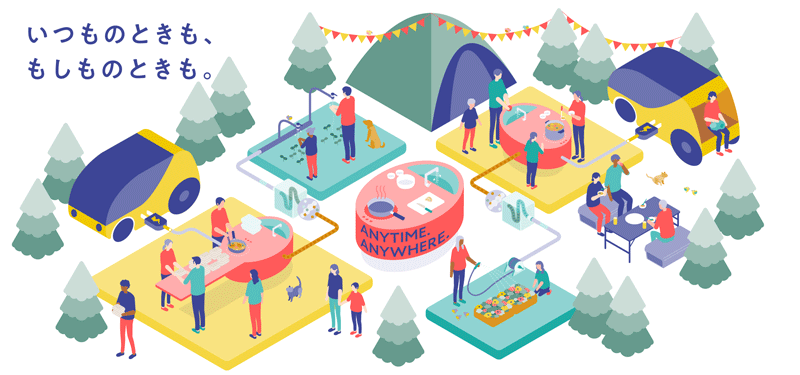

今回公開した「モビリティキッチン」は、この一環で研究・開発を進めてきたものだ。次世代キッチンとして「モビリティキッチン」を選んだのは、今までのキッチンでは提供できなかった価値を訴求できると判断したためだ。これまで、キッチンは時代の変化と共に役割を広げ、ダイニングキッチン(DK)、リビングダイニングキッチン(LDK)へと変遷を遂げてきた。単に食事を作る場から多様なコミュニケーションを創出する場となり、「料理をする人(個人)の笑顔」に加え、「家族の笑顔」を追求してきたのだ。しかし、その先にある「社会の笑顔」を達成するためには、平時だけでなく有事にも対応できる、これまでの常識からは一線を画したキッチンにする必要があった。そこで、キッチンそのものが動きどこでも展開できるモビリティ型を採用することで社会危機への対応力を高め、「社会の笑顔」に貢献できるキッチンを目指した。

3つのユニットで構成

キッチンの新たな可能性を開拓

今回公開した「モビリティキッチン」のプロトタイプは、シンクユニット、ワークユニット、IHコンロユニットの3つで構成しており、各ユニットを独立させている。移動できるというこれまでにない特性を持ちながらも、メインキッチンとして十分に使用できる性能を確保。各ユニットとも幅600㎜×奥行き480㎜×高さ200㎜で統一した箱型を採用し、持ち運びと調理を両立しやすいサイズ感を追求した。

シンクユニットは、浄水用フィルターの製造などを行う三美製作所(東京都品川区、佐藤允壱代表取締役社長)と共同開発した。水道設備のない場所でも繰り返し水を供給できるよう、セラミック製の循環ろ過器を内蔵。シンク内で水をろ過することで、災害時など生活用水が限られている場面でも洗い物などができる。また、ろ過装置には水を逆流させることでフィルターを自動洗浄する「逆洗浄機能」搭載しており、ろ過性能を長期間落とさずに使用できる。最大容量は1・5ℓだ。また、ワークユニットはメインの調理台となるユニット。天板を外すことで、その下に調理器具などを収納可能。IHコンロユニットにはバッテリーを内蔵し、外部でも場所を選ばず安全に加熱調理ができるようにした。災害時はもちろん、レジャーなどの際にも車に積み込んで簡単に持ち運ぶことができる。

また、家庭内でも自由に配置してくつろぎながら料理を楽しめるよう、住宅内観にマッチするデザインを追求。ファブリック調のデザインを採用したほか、天然木をあしらうことで家具のような印象を再現した。キッチンの存在感を感じさせない空間づくりができる。

キッチンに「立つ」という既存の概念を覆すものであり、「未来キッチンプロジェクト」で掲げる〝脱LDK化〟の第一歩と言える。

竹内宏社長は「開発当初、〝脱LDK化〟が本当にできるのかという不安はあったが、想像以上に良いものができた。また、『モビリティキッチン』はいつでもどこでも料理が楽しめるだけでなく、サブキッチンとしても採用しやすいため、基本的に各家庭にキッチンは一つという発想の転換も図れる。新しいキッチンの新しいあり方を提案できるという意味では非常に面白い」と期待感を寄せる。

今後、製品化に向けてユニットごとの細かな性能や重量などを見直す方針で、屋外での運搬や使用についての実証実験を繰り返し行っていく。24年度中にも発売に向けたスケジュールを調整し、30年までには一般普及を図りたい考えだ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

一般社団法人工務店フォーラム 災害に強い家づくりセミナー 第3回「いつまでもケガをしづらい家づくり」

2025.06.18

-

【住宅業界関係者向け】フォーリンラブ・ハジメの釣り教室

2025.06.09

-

アキレス・シネジック 熱中症・水害・台風から身を守る防災術

2025.06.09