子どもの眼に映る世界/死角のズレをどう縮める

子どもの眼に映る世界

こども家庭庁がスタートしたし、異次元の子育て施策も喧伝されている。その内容によっては異次元という言葉の解釈が論議を呼びそう。まぁ、茶々を入れようと思えばいくらでもできるが、ともすればこれまで清き一票を持つ高齢者施策のほうが子ども施策より優遇されがちであっただけに、将来に向けて国力となる子どもにウェートがかかるようになったのは結構なことだと思う。「子ども真ん中社会」の実現に期待がかかる。

それにしても高齢者と子どもという二択で考えると、「老い」は残酷だ。介護を含めて高齢者対策の目的は現状維持がせいぜい。現実にはできることは月日とともに減っていく。一方、子どもは幼児のときこそ手がかかるが、月日とともにできることがふえ、周囲に楽しみを与えてくれる。老人介護とは逆といっていい。

自分も20年以上前、父が先きの短いことを知らされ、まだ赤ん坊の孫を連れて病室に見舞ったとき、父が孫に気がつき、そんな力がないはずなのに両腕をあげて抱こうとした。まさに子どものパワーを思い知らされたのを覚えている。

「子どもというのはみんな、ある程度まで、世界を再び始めから生きる」と言ったのは米国の作家、ヘンリー・ソローだが、確かに人類の歩んだ道を子どもはおさらいをする。寝かされたままから数か月すると自力で寝返りを打つ。そしてハイハイをし、声を出し、立つ、歩く、言葉を話す。子どもの生活の仕方にもおさらいがある。小さな穴にもぐりこんだり、姿を隠す秘密基地をつくったり、たき火も好きだ。泳ぎ、魚釣り、畑仕事、動物の世話―等々も。そこには人間のDNAとして、原始生活への憧れといったものもあるのかもしれない。そして、同時にそれらは年長の仲間や大人から言い伝えられ、習いつづけてきたものだ。その意味でも、大人による子育てへの責任は重いのだと思う。人類の生活の歴史をおさらいするのが子どもであり、再び世界を始め、生きなければならないのだから―。

ところが現実には自らがたどってきた道なのに大人は子どもの世界を見忘れがちになる。例えば、小学校の同窓会を母校でやった時、おそらく自分も座ったであろう教室の机や椅子があまりに小さく可愛らしくて、懐しさもさることながらちょっと意外に感じたりする。あの長くて広く見えた廊下がわずか20間にも満たないことを再発見したり、校庭の鉄棒の低さも、運動場の広さも、あまりにミニチュアなので思わず苦笑する。こんなミニのなかで体操の時間、息切れしたのが不思議なくらいだ。

そう考えると、幼児の頃は家の天井もそれこそ高く、はるか彼方にみえたのではないか。這うのがやっとの頃は潜り込んだ机の下から見上げたその裏側がさだめし大人の天井に当たるものではなかったろうか。幼児の眼は机の裏側の木目なども理解していたかもしれない。ところが大人はどうだろう。よほどの目的がないかぎり、今は机の裏側を覗くことはない。

つまり、こんな小さな部屋でも大人の眼に死角となった部分が生じている。それを視界に持つ人間が幼いとはいえ厳然と存在しているのに、だ。子どもの眼には父親は大男に映るし、階段は冒険を覚悟せざるを得ない高さだろう。だがやがて、子どもが年齢を重ね、背たけが伸びるに従って、周囲の外界や家屋の大きさは相対的に縮んでくる。大人の寸法の世界に近づくということだが、それは結局のところ子どもの頃の新鮮な驚きや発見を忘れ去ることにつながる。言わば、この高価な代償を払うことで「成長」という名の証明書を手にするわけだ。だが、そこでは大人への成長の喜び以上に、苦い寂りょう感がつきまとうのだ。

死角のズレをどう縮める

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

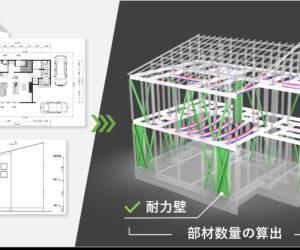

インテグラル 中大規模木造の構造デザインをテーマにセミナー

2026.02.26

-

ソトダン21 特別オープンセミナーを開催

2026.02.26

-

インテグラル 岩前教授が省エネ住宅の“家計”と“健康”のメリットを解説

2026.02.24