【インフラ被害】エネルギーを自足できる住まい提案が加速

在宅避難を踏まえた家づくりを

避難生活を送るうえで欠かせないのが電力や水などのライフライン。災害時にはさまざまな要因からこうしたライフラインが断たれてしまうことが多い。大規模災害後も生活を続けることができる提案が進む。

大規模な地震や台風が引き起こす二次災害として、生活インフラの寸断がある。

東日本大震災では、原子力発電所を含む複数の発電所が被災したことにより、電力の供給不足に陥り、人々が災害時のエネルギー利用を見直す大きなきっかけとなった。地震が発生した3月11日に東京電力管内の約405万戸、東北電力管内の約450万戸が停電。立ち入り禁止区域や送電が不可能な住宅を除いた全戸の復旧にかかった時間は、東京電力管内で8日、東北電力管内で68日となった。通常インフラの中でも電力は復旧が速いとされているが、完全復旧まで時間がかかったことが特徴だ。その後も東京電力管内で2週間にわたり計画停電が実施され、電力需要が高まる夏季には需要の15%削減を目標に、大口需要家に対する電力の使用制限も実施されるなど、電力不足は生活へ影響を与え、節電への意識が高まった。

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

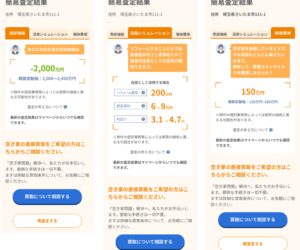

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13