内閣府 防災白書:頻発化・甚大化する自然災害に新たな取り組み 先進技術による備え、対策が進む

白書を読み解く(前編)

自然災害の頻発化、その被害の甚大化への対策が大きな社会課題となっており、国はさまざまな側面から対策をまとめる。デジタル技術などの導入も進み始めており、今後の家づくり・まちづくりにおける防災対策も変わっていきそうだ。

自然災害の激甚化・頻発化のなか、その対策が国を挙げての課題となっている。

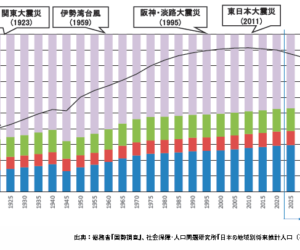

平成28年の熊本地震の後、平成30年の7月豪雨、令和元年の東日本台風、令和2年の7月豪雨など、ほぼ毎年のように大規模災害が発生している。令和3年度も、7月や8月の大雨、10月の千葉県北西部を震源とする地震、令和4年3月の福島県沖を震源とする地震などの被害が発生した。なかでも7月の大雨では静岡県熱海市で土石流が発生するなど、複数の都府県で人や家屋、また、ライフラインなどに甚大な被害が発生した。(図1)

「防災に関してとった措置の状況 令和4年度の防災に関する計画(防災白書)」では、こうした災害を受けての検討をまとめている。7月の大雨では政府が「令和3年7月1日からの大雨に係る支援策」をとりまとめ、このなかで「危険な盛り土の総点検」を行うとした。令和4年3月末にとりまとめが公表されたが、点検箇所3万6354ヵ所のうち、必要な災害防止措置が確認できなかった盛土、廃棄物の投棄等が確認された盛土、許可・届出等の手続きがとられていなかった盛土、手続き内容と現地の状況に相違があった盛土、のいずれかの点検項目に該当する盛土が約1100ヵ所確認された。有識者会議での提言を踏まえ、令和4年5月に「宅地造成法等規制法の一部を改正する法律案」が可決・成立している。

また、一連の豪雨災害を受け、住民の適切な避難行動や市町村による避難情報の適切な発令に対して議論が行われ、令和4年2月に「令和3年7月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難のあり方について(報告)」が行われた。ここでは、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、主体的に避難行動をとる必要がある、行政は住民が主体的な避難行動をとれるよう全力で支援することが重要、などがまとめられた。

また、令和3年5月には災害対策基本法に基づく「防災基本計画」が修正された。コロナ禍における知見に基づき避難所における感染症対策や、パーティションなどの備蓄の促進などを盛り込んだほか、女性の視点を踏まえた防災対策の推進など、防災に関する最近の施策の進展などが反映された。

災害の人的被害激減にデジタル活用で新たな取り組み

この記事はプレミアム会員限定記事です

プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。

料金・詳細はこちら

新規会員登録

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29