次期住生活基本計画の中間とりまとめ策定へ

ストックの循環システム構築が重要項目に 承継・活用を促す規律とインセンティブも

国土交通省は、住生活基本計画の策定に向け第66回住宅宅地分科会を開催。2050年を見据えた住宅政策の大きな方向性を議論した。2050年に目指す住生活の姿と当面10年間(2035年まで)に取り組む施策の方向性として、前回の会議で示された主要11項目を再整理した。また、住宅ストックの円滑な承継・活用を促す規律とインセンティブの確立が必要になるという方向性などを示した。

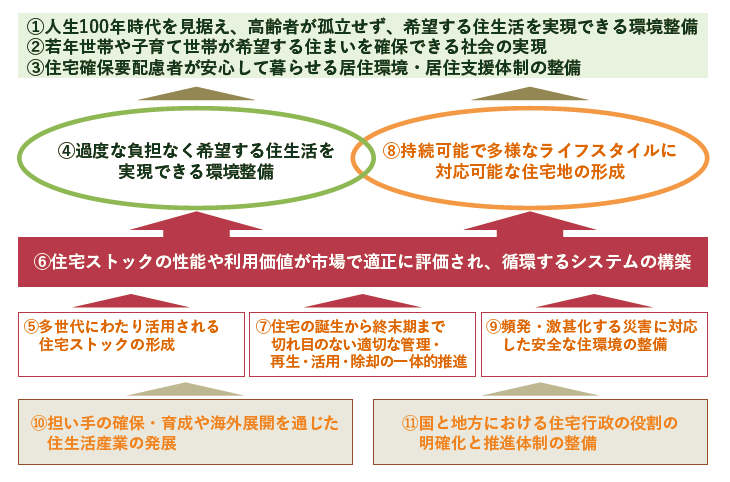

住宅宅地分科会は、これまでの議論を踏まえ、前回会議で、時代の変化を踏まえた新たな方向性として、ヒト・モノ・プレーヤーの3つの視点から主要11項目を整理した。

今回の会議では、この11項目がそれぞれどのような関係性になっているのかを再整理した関係図(※図参照)が示された。国土交通省の担当者は、「図の最下部に⑩、⑪で示される、住まいを支えるプレイヤーがいて、その上に⑤、⑦、⑨の、住まいの維持、管理などの仕組みがあり、さらにそれらを包括するものとして、⑤、⑦、⑨の上に⑥『住宅ストックの循環システムの構築』を置いている。その循環システムがある住宅市場で目指すものとして④『過度な負担なく希望する住生活を実現できる環境整備』、⑧『持続可能で多様なライフスタイルに対応可能な住宅地の形成』を大きく置いている。そして図の最上部に、世代、世帯ごとの生活を①から③として置いている」と説明した。

また、住宅ストックの円滑な承継・活用を促す規律とインセンティブの確立を促す方向性も示した。2050年に目指す住生活の姿の一つとして掲げている「持続可能で多様なライフスタイルに対応可能な住宅地の形成」に向け、「立地適正化計画に基づく都市機能・居住の誘導、災害ハザードエリアに係る情報提供、居住誘導住宅の質・立地などを勘案した住宅ローンの充実などで、持続可能な住宅地への誘導を進めていく必要があるが、今のところ住宅、住宅地を有効活用していないことを規制する全国共通の施策はない。規律とインセンティブを確立していく必要がある」とした。

現行の住生活基本計画のメッセージ「市場機能・ストック重視へ 豊かな住生活の実現」に変わる、次期住生活基本計画のメッセージを何にするのかも重要なテーマとなる。宿本尚吾住宅局長は、「委員からは、これまで広がってきた住宅地を選別・集約していく必要がある、というマクロの視点からの意見があった。一方で、多くの外国人が入ってくる、高齢者が増えるなかで、その対応をどうしていくのかというミクロの視点からの意見もあった。マクロ的な視点からもミクロ的な視点からもどちらも大きな変曲点にある。両方に配慮したメッセージが必要なのかもしれない。意見を踏まえてメッセージを確定させたい」と述べた。

次回の分科会は11月26日に開催予定で、住生活基本計画の素案が提示され、26年2月16日にも議論を行い、26年3月に閣議決定する予定だ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説

2026.01.22

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15