ZEH・GX住宅で加速する高断熱時代(上)

住宅の断熱性能向上が急速に進んでいる。

脱炭素化の進展、省エネや健康といったニーズの高まりを背景に、住宅の断熱性能は断熱等級5のZEH水準が標準仕様となりつつある。

さらにGX志向型住宅・GX ZEHが示されたことで、その上のレベルである断熱等級6の住まいづくりも広がっている。

最高等級の断熱等級7に取り組む事例も珍しいものではなくなりつつある。

こうした中で断熱材メーカーは、断熱の上位等級の住まいづくりに対する提案を活発化している。

2050年脱炭素社会の実現に向けて国を挙げた住宅高性能化への取り組みが加速している。22年度に住宅性能表示制度が改正され、断熱等性能等級に5・6・7が新設された。それまで断熱等級4(省エネ基準レベル)が最高等級であったが、新たに断熱等級5(ZEHレベル)、断熱等級6(HEAT20のG2レベル)、断熱等級7(同G3レベル)が設けられた。ZEHレベルへの誘導を図るうえで性能表示制度にZEHレベルを設定するとともに、さらに上を行く水準を設定してトップアップを図ることが目的である。これに合わせて長期優良住宅や低炭素住宅など認定住宅の省エネ性能に係る認定基準も変更された。

25年4月には、すべての住宅・建築物で省エネ基準(断熱等級4)への適合が義務化された。また、国は第7次エネルギー基本計画において「50年にストック平均でのZEH水準の省エネ性能の確保」の目標を掲げ、30年度以降に新設される住宅はZEH水準確保を目指すとしている。

新築戸建ての約4割がZEH水準

住宅会社の間では、将来を見据え、上位等級である断熱等級5・6・7への取り組みが広がり、標準仕様を見直そうという動きが出てきている。大手ハウスメーカーについては、多くの企業が長期優良住宅の基準を標準にしており、断熱等級5のZEH水準がスタンダードになっている。さらに、積水化学工業や大和ハウス工業などは、注文住宅において等級6を標準化するなど、差別化の動きもみられる。

各種データからも断熱等級5、ZEH水準の住宅が急速にスタンダードになりつつあることがわかる。(一社)環境共創イニシアチブが2024年12月に公表した「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業」の調査結果によると、新築戸建住宅におけるZEHシリーズ供給戸数は年々上昇し23年度に9万7065戸となり、住宅着工に占めるZEH化率は27.6%(注文住宅40.2%、分譲住宅7.0%)と約3割がZEHだった。また、ZEH基準(断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上)を満たすZEH基準化率は42.0%(注文住宅60.1%、分譲住宅12.5%)となった。

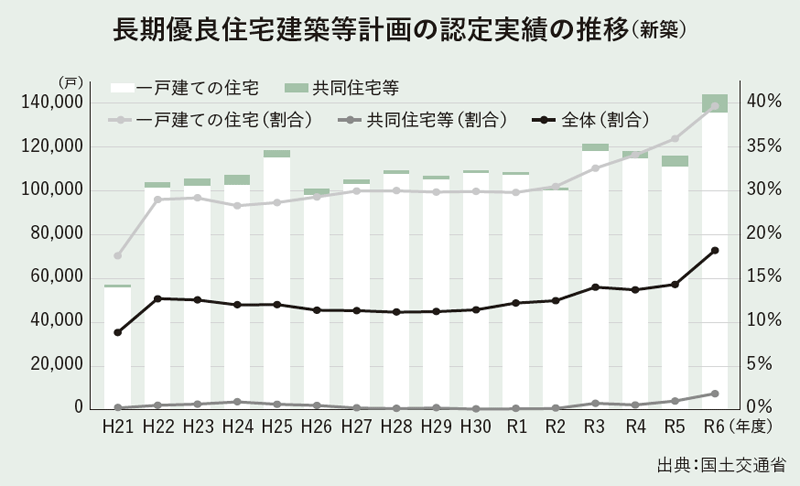

さらに、国土交通省がまとめた長期優良住宅の認定状況を見ると、24年の一戸建て住宅の認定実績は13万6842戸、新設住宅着工に占める割合は39.3%で、5年連続の増加となった。新築戸建ての約4割がZEH水準となっている。

一方で、注文住宅に比べて分譲住宅のZEH化率、ZEH基準化率は低水準にとどまっていることが課題であったが、ここにきて風向きが変わり始めている。最大手の飯田グループホールディングスは、25年4月以降に確認申請を取得した新築分譲戸建住宅において、ZEH水準の達成率が100%になったと発表した。

さらに、先進的なビルダーの中には、標準仕様を断熱等性能等級6、もしくは6を少し超えたくらいのレベルとし、ハイエンドモデルとして断熱等級7を用意する動きも出てきている。

GX志向型住宅の補助が3カ月で終了

住宅高性能化の動きの中で、25年上期に話題をさらったのは、子育てグリーン住宅支援事業で展開している「GX志向型住宅」だ。断熱等性能等級6、一次エネ消費量削減率△35%などZEHの上をいく次世代の高性能住宅として打ち出され、160万円/戸という補助金がつけられた。5月14日の交付申請受付が始まり、7月22日で補助金申請受付が終了した。約3カ月で総額500億円の予算を使い切った理由の一つは、大手などに続いて地域の工務店が一気に動いたことなどがあるようだ。大手ハウスメーカーでは相当数がGX志向型住宅の補助対象であり、高性能住宅に取り組む地域の有力ビルダーも先行して動いた。4~6月は確認申請や構造計算の遅れで現場が混乱していたが、先行する住宅事業者の状況を見ながらGX仕様の準備をしていた工務店が一気に動き出し、また、時間の経過とともに制度の内容やメリットが工務店や施主の間で広く知られるようになったことも急増の要因とみられる。早くも26年度のGX志向型住宅の普及拡大に向けた補助事業実施、予算確保への期待の声も強い。

新たなZEHの定義案「GX ZEH」

次世代の誘導水準に

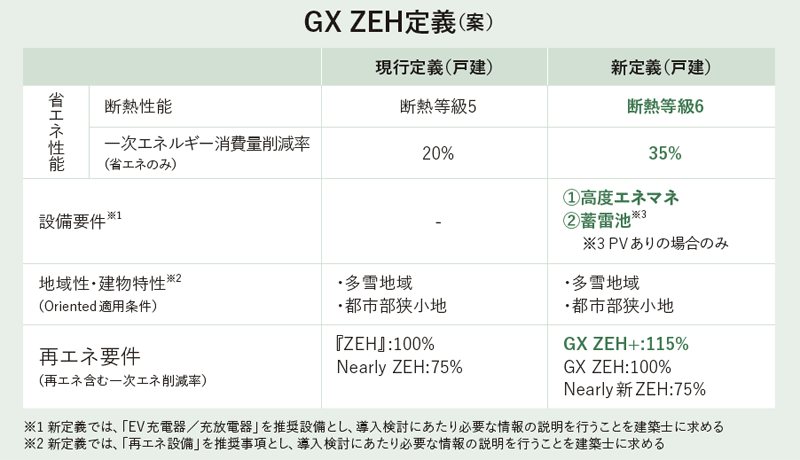

さらに、現行のZEHを超える省エネ性能を要件とした新しいZEHの定義の策定に向けた国の動きも加速している。ZEH水準が新築住宅の最低基準になりつつあるなか、さらに上を行く性能を持つ誘導的な住宅の姿を打ち出す必要があることから、経済産業省は現行のZEHを超える省エネ要件を満たした新たなZEHの定義案として「GX ZEH」を示した。パブコメの実施、意見などを踏まえて27年4月以降、GX ZEHの導入を予定している。これに伴い、現行定義での新規認証は27年度を期限に停止する。

GX ZEHは、① 住宅性能表示制度における断熱等性能等級6の基準を満たす、② 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から35%以上の一次エネルギー消費量削減、③ 再生可能エネルギーを導入(容量不問)、④ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上115%未満の一次エネルギー消費量削減――の4つの定量的要件をすべて満たす住宅とする。また、設備要件として、初期実行容量5kWh以上の蓄電池、HEMSなどの高度なエネルギーマネジメントの導入が必須となる。

GW断熱材、面積換算は減る一方

高性能化、高密度化が進む

こうした断熱の上位等級の広がりは、断熱材メーカーにとっても高付加価値品の販売拡大につながり、新設住宅着工が落ち込む逆風を跳ね返す商機と言える。断熱の上位等級の住まいづくりに対する提案を活発化させている。

まずは断熱材業界において圧倒的シェアを誇るグラスウール断熱材を含む繊維系断熱材のメーカー各社の動きを見てみよう。グラスウール断熱材メーカーの直近の販売状況を見ると、新設住宅着工数の落ち込みの影響を受け面積換算では減る一方で、1製品あたりの断熱材の高性能化、高密度化、重量化が進んでいる。

旭ファイバーグラスは、「戸建ての着工数は落ちているが、高性能断熱材の出荷量は増加している。25年は、面積ベースでは90%程度に減少しているが、高密度・高性能な製品への移行により、重量ベースでは100%を超えて推移している」とする。

マグ・イゾベールは、「新設住宅着工戸数は3月に駆け込み需要があった後、4月、5月と大きく落ち込み、6月、7月もマイナスの状況は続いている。その影響はまだ顕著には現れておらず、25年1~7月までの出荷実績は前年比105%であった。ただし、8月以降は見積もり件数や問い合わせが減少しており、今後の落ち込みを懸念している」と話す。

等級4では差別化できず

等級5への移行が加速

足元で顕著なのは断熱等級4から、誘導基準である断熱等級5への移行の動きだ。

断熱等級5までは、仕様基準を用いることで、開口部比率は考慮せず、天井、外壁、床など部位ごとに示されている熱抵抗値をクリアすれば、仕様基準のみで計算は不要となる。

一方、断熱等級6以上になると、計算ルートで性能値を証明する必要があり、作業負荷が増え、揃える書類も増える。評価機関で評価を受けるためのリードタイムもかかる。

さらに24年4月から省エネ基準の義務化がスタート、省エネ適判の受付件数・交付件数ともに急増し、審査期間が長期化している。評価体制が整うまでの数年は、ある程度の数を販売する住宅会社は実務レベルで業務負荷を減らすため等級5、仕様基準が落としどころになる、と見る向きは多い。こうした中で、断熱材メーカー各社の間では、等級5対応に最適な商品が売れ筋となっている。

旭ファイバーグラスの主力商品である「アクリアネクスト」(厚さ105㎜、密度14Kで、熱伝導率0.038W/(ⅿ・K)、熱抵抗値2.8㎡・K/W)は、主に断熱等級4・5の家づくりに最適で、全出荷量の約5割を占める。

マグ・イゾベールは、温暖地域(4~7地域)において、断熱等級5の基準を満たすための壁向けに最適な商品として「イゾベール・スタンダード」(密度16K.厚さ205㎜で、熱伝導率0.038W/(ⅿ・K)、熱抵抗値2.8㎡・K/W)を提案しており、同シリーズ全出荷量の約4割を占めている。

また、同社の商品を組み合わせたエリアごとの断熱推奨仕様のモデルプラン(仕様基準ルート、計算ルート)をつくり、冊子「ソリューションガイド」にまとめ配布している。「省エネ基準の義務化を前に、多くのビルダーは事前に動いており、義務化レベルに達する動きのインパクトは大きくはなかった。昨年は断熱等級5の仕様基準への問い合わせ、要望が爆発的に増えたが、そのピークは過ぎ一段落している。現状、私たちの肌感覚では、木造戸建ての約50%以上が等級5以上の断熱性能を持つと推定している」。

パラマウント硝子工業によると、「工務店の間では、省エネ基準が義務化される24年4月の約1年前から『断熱等級5は最低限必要』という認識が広がり、断熱等級5が標準になりつつある。断熱等級4はローコスト住宅の位置づけ、等級5はスタンダードレベル、等級6はオプション的な扱いとなっている」という。

同社の出荷状況を品種別にみると、昨年に比べて袋入り製品の密度10Kから16Kへ移行しており等級4から等級5への移行、高性能化が急速に進んでいる。温暖地域(4~7地域)において、断熱等級5・6の基準を満たす断熱材の仕様に最適な高性能グラスウール断熱材「太陽SUNR」の販売も好調で、「特に西日本エリアは、元々の出荷量が少なかったこともあるが、25年4~7月で前年同期比1・6倍に増えている」という。

等級6・7対応の新商品開発が相次ぐ

断熱等級5が標準となりつつあり、新たにGX志向型住宅やGX ZEHが示される中で、グラスウール断熱材メーカーが注力するのは、断熱等級6・7への対応だ。上位等級をクリアするための新商品の開発の動きが相次いでいる。

旭ファイバーグラスは、等級6以上の市場開拓に向け「アクリアα」の販売を強化する。

超細繊維の採用により、厚さ105㎜、密度36Kで、熱伝導率0.032W/(ⅿ・K)、熱抵抗値3.3㎡・K/Wを達成。温暖地の5~7地域において断熱等級6までは付加断熱なしの充填断熱だけで対応できる点が大きな強みとなっている。

前述したように現在、同社の主力商品はアクリアネクストで、全出荷量の5割を占めるが、住宅高断熱化のニーズの高まりを受け、アクリアαの割合も増えてきている。「大手ハウスメーカーの住宅は、断熱等級6がボリュームゾーンになってきている。その動きに引っ張られて、中小ビルダーも断熱等級5・6へ、住宅高性能化の動きが加速している」。

さらに等級6の市場開拓に向けて、アクリアαの熱伝導率0.032W/(m・K)の性能を維持したまま、さらに繊維を細くして低密度商品「アクリアTSα」の開発に成功、25年8月から販売を開始した。従来のαシリーズの繊維が3ミクロンだったのに対し、アクリアTSαは2.9ミクロンとさらに細くなった。

これにより、従来36㎏/㎥の密度で熱抵抗値3.3㎡・K/Wの性能を、28㎏/㎥で達成できるようになり、軽量化を実現した。従来品に比べて重量は約22%ダウンする。

また、密度が下がったことで柔らかくなり、長尺化が可能になった。従来は、4.5尺(1370㎜)の長さの短尺品であり、柱間に短尺品を継いでくのは施工面で課題があったが、アクリアTSαは、2倍の長さの9尺(2740㎜)の長尺品となり、「1枚でポンと入れることができ、施工性が向上する」。

また、グラスウールの表面(室内側)に透湿フィルムを貼ることで、裸品に比べて、繊維の飛散防止、施工性アップなどのメリットがある。同社は、アクリアTSαをアクリアαの改良版、より使いやすくして上位等級を普及さるための商品と位置付けている。アクリアαも残し、ユーザーのニーズを聞きながら最適なものを提案し、それぞれの販売を強化していく計画だ。

また、同社は、業界で唯一、建築用真空断熱材「VIP︲build」を展開、23年5月から販売を開始している。厚さ16㎜と薄いことが大きな特徴であり、熱抵抗値4.0、熱伝導率0.004と非常に高い性能を持つ。使い方次第でコストや手間を抑えながらも高い性能を発揮できる。「現在はテスト販売の段階で、特に厚みを確保できない部位や、マンションのリフォームなど限られたスペースでの使用に関心が高まっている。真空断熱材は非常にデリケートな商品であるため、現場での取り扱いを考慮した保護対策なども検討している」。

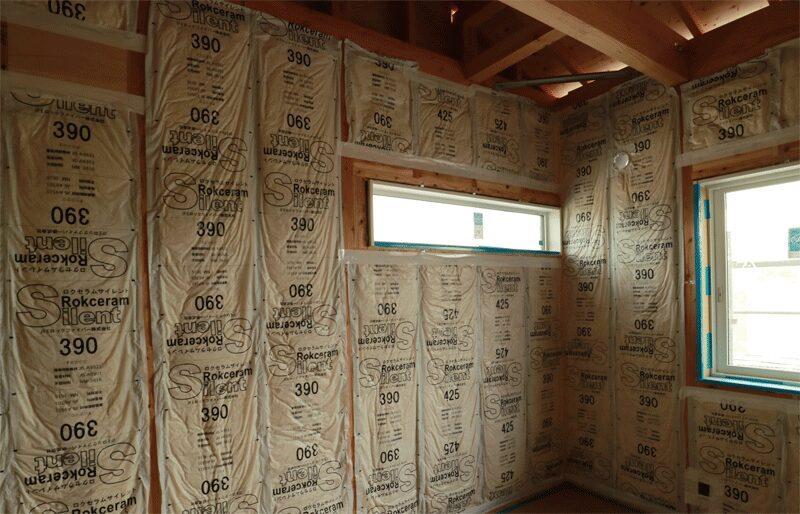

マグ・イゾベールは、24年4月、防湿層がついていない、いわゆる〝裸〟の高性能グラスウール断熱材「イゾベール・コンフォート」シリーズに、105㎜厚で熱伝導率0.032(λ32)、熱抵抗値3.3という最高水準の性能を持つ新商品を発売した。環境負荷を低減したグリーンバインダーを使用した上で、簡単にたわんだりしない〝コシ〟の強さも実現。施工がしやすくしっかり性能を発揮する。「裸のグラスウールを推奨する理由の一つは、施工精度向上のため。住宅の性能が上がっていくほど、万が一欠損などの不具合があった時に、表面に出てくる結露など問題は大きくなる。欠損をなくす、気密を確実に確保するために、裸のグラスウールと別張りの気密シートを用いて丁寧に施工することが重要になる」と指摘する。

高性能品のイゾベール・コンフォートは、同社が独自に推奨する、年中快適な室温に保てる全館冷暖房のある住宅に最適な断熱性能「等級6〝+〟」を始めとする高断熱住宅におすすめの商品だ。断熱の最高等級である等級7の実現にはコスト、費用対効果、技術的な難易度などさまざまなハードルがある。特に全国で付加断熱が必須になることは大きな違いだ。一方、等級6までであれば5~7地域で高性能グラスウールの充填断熱だけでも対応が可能であり、従来の延長線上で考えることができる。

そこから等級7の間にワンクッションを置くというのが「等級6〝+〟」の一つの考え方だ。

もう一つ重要なのが、実際に建設した住宅がどのような性能の住宅なのかということ。

等級6を24時間全館空調に必須な断熱レベルと位置づけ、そこに少し「+(プラス)」することでより少ないエネルギーで快適な暮らしを実現することができる。つまり一番コストパフォーマンスが良い断熱レベルを「等級6〝+〟」と、「まず、ここを目指してみませんか」と提案する。目安は5~7地域でUA値0.4前後と、等級6の同0.46を少し上回るレベルだ。冊子「ソリューションガイド」には、イゾベール・コンフォートのλ32を中心に上位等級対応の推奨断熱仕様に落とし込んだ。

「現状では、温暖地域で、UA値0.4を切り、0.35~0.36辺りが最低限目指すレベルではないかと考えている。そのレベルを目指そうとすれば、充填断熱に加えて付加断熱が必須となる。コストや施工性の面で現状では付加断熱のハードルは高いが、将来のこと、快適性の向上を考えれば、付加断熱を組み合わせるメリットは確実にある。まずは、窓の高性能化、厚さ30㎜、45㎜の付加断熱から『等級6〝+〟』に取り組んでみませんかと提案している。付加断熱の組み合わせをマスターすれば、等級7のハードルも決して高くはない。ただし、最終的には本当にいい家を作るには計算するしかない。そこは住宅会社が考えていく必要がある。そのお手伝いを我々はどこまでできるか、営業スタッフ一人ひとりのレベルを上げていくことが重要になる」という。

北海道や東北エリアという寒冷地において高性能グラスウール断熱材「太陽SUN」でトップシェアを誇るパラマウント硝子工業は、寒冷地での実績の多さを強みに、温暖地での等級6・7といった上位等級に対するニーズに応えようとしている。

その中心商品となるのが防湿層なしのいわゆる〝裸〟のグラスウール断熱材の最上位品「太陽SUNR」。ピンクの色が目印だ。

関東圏ではまだ袋入りのスタンダード商品「ハウスロンZERO」が主流である一方、北海道・東北地方では太陽SUNRの需要が増加している。その施工には防湿気密シートを別張りする必要があるが、別張りは壁内に隙間ができにくく、その隙間の確認もしやすい、筋交いなどの施工がしやすいといった断熱・気密に対する施工精度のメリットもある。

寒冷地ではそうした防湿層なしのグラスウール断熱材+別張りの防湿気密シートによる施工が一般的であり、同社は寒冷地で普及するこの仕様を温暖地でも広げていきたい考えだ。「北海道に工場を持つ唯一の断熱材メーカーとして北海道ブランド、グラスウールの優れた自立性、施工精度の高さなどの優位性、別張りの防湿気密シートの併用による気密の確保のしやすさなどをアピールしていきたい」考えだ。

太陽SUNRの拡販に向け、カタログの掲載商品の順序を変更し、太陽SUNRから掲載する形に変更した。また、等級6に対応するための新商品開発も進めており、8月末のカタログから、2×4工法の壁用の高性能断熱材(熱伝導率0.033、SRK)の掲載を開始した。

等級6に同社1社で完全対応するためには、床や天井の断熱材も高性能化する必要があり、現在は他社製品との組み合わせが必要な状況にある。こうした課題に対応するため、まずは誘導基準に対応する屋根用の高性能製品を今年中にリリースする予定だ。

温暖地では夏型結露対策が必須

可変透湿気密シートをセットで

近年、夏の暑さが厳しくなる中で、室内側が冷えて結露する〝夏型結露〟のリスクが高まっており、裸のグラスウールの販売を強化するメーカー各社は、可変透湿気密シートとの組み合わせた提案にも力を入れている。

夏に蒸し暑い外気が壁に中で溜まり、エアコンなどにより冷やされた室内側の冷気が触れることで、壁の中で結露が起こる“夏型結露”。可変透湿気密シートは、低湿時は室内から壁内への湿気の移動を防いで冬型結露を、また、シート表面の湿度が高くなると透湿機能が働き壁内の余分な湿気を室内に逃がして夏型結露を防止する働きをする。

パラマウント硝子工業は、温暖地で太陽SUNRを展開するにあたり、酒井化学工業とコラボして、関東、関西、九州など高温多湿なエリアを想定した、可変調湿気密シート「太陽SUNR調湿すかっとシートプレミアム」を製品化し、23年7月に発売した。

同社では、高気密・高断熱化を図った上で夏型結露を防ぐ工法として、太陽SUNRと太陽SUNR調湿すかっとシートプレミアムを推奨している。高断熱化進展を受け、ここへきて販売も好調に推移しはじめている。

マグ・イゾベールは2000年代前半から、調湿気密シートが普及するヨーロッパの知見をいち早く日本市場に投入してきた。

5年前に発売した「イゾベール・バリオ エクストラセーフ」は、年間を通じて湿度を調整できる調湿気密シートで、近年販売を伸ばしている。普段は防湿の性能を持つが、周りの湿度が高くなると水分子を通す性能に変わり夏型結露を防止する。

「イゾベール・バリオの出荷量は前年を下回ったことはなく、夏の暑さが厳しくなる中で、安定して伸びている。裸のグラスウールであるイゾベール・コンフォートを提案する際は、温暖化がさらに進む20年後、30年後を考えれば、セットで採用したほうがいいと伝え、新規採用が増えている。一方で、セルローズファイバー断熱材や、吹きつけのウレタン断熱材など、グラスウール以外の組み合わせで採用されることも増えている」。

上位等級への対応で 天井用ブローイングが注目

繊維系断熱材には、グラスウールの他に、無機繊維系のロックウール、有機繊維系のセルローズファイバーなどがある。上位等級の家づくりが加速する中で、それぞれの強みを生かして存在感を増している。

上位等級への対応として天井用ブローイング製品への注目度も高まっている。

王子製袋のセルローズファイバー断熱材「ダンパック」は、北海道を中心に天井断熱などで多くの実績を持つ。セルローズファイバーを吹き込むという工法のため、例えば天井であれば厚く吹き込むことで熱抵抗値を高めることができることが大きなポイントだ。小屋裏にまんべんなく敷き詰めることで、断熱欠損が起こりにくい。

高断熱化が進むなか、グレードアップを目的にハウスメーカーなどから小屋裏吹き増しの問い合わせが増えているという。「日本の木造住宅は柱のサイズが105㎜や120㎜と決まっているため、壁の断熱材の厚みに制限がある。一方で小屋裏空間を有効活用して、最大400㎜まで厚みを自由に調整できる。厚く吹き込むほど、熱貫流率に有利に働く。隙間なく施工でき、熱損失も少ない。目指すUA値に届かない場合は、小屋裏吹き増しで調整できるため、今後、上位等級対応の動きが加速する中で、需要はさらに伸びていくと期待している」。

24年度の出荷実績は、新設住宅着工戸数の減少の影響を受けながら前年度比横ばいで推移。25年4月~6月も厳しい状況だったが、7月以降は回復傾向にあるという。

同社は、北海道の天井断熱の市場は成熟していることなどを踏まえて、一昨年、北海道岩見沢市でのダンパックの生産を終了し、生産設備を愛知県名古屋市に移設、10月から稼働を開始した。関東、関西などで等級6・7レベルの需要の増加を見込み、輸送コストを抑えて安定供給しやすくなる点を訴求し、販売強化につなげていきたい考えだ。

関西エリアでは、夏の暑さ対策としても断熱が注目され始めている。ダンパックによる天井断熱により、室内への熱の侵入を抑制し、快適な住空間の創出につながる。また、ライフサイクルカーボンマイナス(LCCM)の観点からも、セルローズファイバーは環境に優しい製品である点を訴求する。

そのほか、新聞紙の減少に対応するため、一般古紙を使用した新製品の開発を進めている。性能は新聞古紙と同等であることを確認、施工性などの検証を進めている段階だという。

旭ファイバーグラスは、寒冷地向けのブローイング断熱材の展開を新たに開始する。温暖地域において等級5レベルまであれば、天井に袋入りの断熱材を敷くことで十分に対応することができるが、等級6・7に対応するには、天井の断熱性能が重要であり、特に軒先など、隙間なく施工することが難しい箇所に対応するための商品だ。

同社は、天井用の袋入り断熱材として業界最厚の250㎜を誇る「アクリアαR71」を揃えている。20K、250㎜厚で、天井吹込み用グラスウール370㎜厚相当と同等の断熱性能を確保できる。競合他社の製品(150㎜程度)より厚いため、温暖地での高断熱要件に1枚で対応しやすい。

一方、上位等級に対応するには、寒冷地では400㎜程度の厚みが必要な場合があり、袋入り断熱材だけでは対応が難しくなる。そこで主に寒冷地で使用されているブローイング断熱材をリニューアル。従来からラインアップする天井用ブローイング製品の熱伝導率は0.052だが、今回のリニューアル品は0.051に性能が向上。既に東北地方で限定販売しており、10月から全国展開を計画している。

新たな天井用ブローイング断熱材の拡販に向け施工体制の整備も進める。認定工事店制度を設け、実際に使用するマシンで適切な厚みと性能が出るかを確認した上で認定工事店として契約する。これにより、製品だけでなく施工品質も含めた性能保証を行っている。まずは寒冷地での展開を重視し、ネットワーク構築を進めている。

断熱と吸音を両立

+αの性能で差別化

従来、断熱材を評価するモノサシは、熱貫流率や熱抵抗値などの断熱性能のみであったが、優れた断熱性能は備えたうえで、プラスαの吸音性能との両立を図り、差別化を図る動きも目立ち始めている。

JFEロックファイバーは24年4月、業界初となる吸音規格JIS A 6301を取得した袋入りロックウール断熱材「ロクセラム サイレント」を発売した。密度40㎏/㎥以上、熱伝導率0.037で、天井用の熱抵抗値4.4、厚さ161㎜と、壁用の熱抵抗値2.7、厚さ100mmの2種類をラインアップした。

高性能な断熱材は、音を透過させにくいという特徴を生かした商品で、もともと同社は、密度40以上を界壁に使用しなければいけないという規定がある集合住宅向けの商品を展開しており、その商品を住宅向けに仕様変更した。ロクセラム サイレントを使用することで、仕様規定で等級5を簡単にクリアすることができる。すでに等級5レベルの住宅を標準化している事業者からは、計算ルートで使用し、さらにグレードアップした商品にスペックインしてもらう動きも出てきているという。

同社の営業部営業総括室 川田健介 室長は、「業界初の吸音規格取得の断熱材であり、壁にも使うことができ、簡単に効果を得られる、他の断熱材に比べて安価であるといったことも強みで、多くの販売店、工務店などから問い合わせ、採用をいただき、計画通りに販売は推移している。戸建住宅においても吸音に関する高いニーズがあることを改めて感じている」と話す。

2

5年10月には、品番の統廃合を進める予定。省エネ基準の改正などに伴い製品を拡充し、現在、厚さ55mm、77mm、92mm、100mm、105mm、140mm、155mm、161mmなどの製品があるが、今後は厚みの選択をしやすくするラインアップに変更、ニーズの薄れた厚みの仕様を廃番にし、より高密度の製品に集中していく。

また、現在のロクセラム サイレントの熱伝導率が0.037であるのに対し、来年4月頃に0.036の新製品を発売する計画だ。「性能向上は工務店からの要望に応えるもので、継続的な製品改良の一環として位置づけている」。

大建工業は25年6月、防音建材である吸音ウールに断熱性能を付加した壁・天井用の「断熱吸音ウールR」と、床用の「断熱吸音ウールB」を発売した。素材はどちらもポリエステル繊維を使用している。

同社は、様々な建築音響製品の開発・製造・販売を手掛け、1982年から「音響事業」を展開してきた。防音室を音の測定から設計、提案までを行うことを強みとしている。

一般的に、木造住宅で防音室を設ける場合には、断熱材とは別に壁内や床下に防音建材を施工し二重構造とする必要がある。しかし、その分、壁の厚みや床の高さが増し、空間が狭くなる傾向にある。さらに25年4月からの省エネ基準への適合義務化や、上位等級の家づくりが増えていく中で、高性能断熱材を用いる場面が増加し、壁厚や床高がさらに増すことで防音室が狭くなる懸念があった。防音室設計では、サウンドセンターが月に約300件の提案を行っており、実際に「断熱材と吸音材の両方を入れると部屋が狭くなりすぎる」という顧客からの声があったという。

この課題を解決するため、断熱性と吸音性を両立させた新製品「断熱吸音ウール」を開発。既存の吸音ウールは厚さ50㎜で断熱材としては不十分であったが、新製品はロールタイプ(厚さ106㎜)とボードタイプ(厚さ90㎜)の2種類があり、十分な断熱性能を確保。壁・天井用のRでは熱抵抗値2.7㎡・K/W、床用のBでは2.4㎡・K/Wを確保。Rは断熱地域区分の3~7地域、Bは同4~7地域での省エネ基準/誘導基準に適合する基準熱抵抗値をクリアしている。これにより、一つの製品で吸音性能と断熱性能を同時に確保することができるため、防音室の設計において、壁厚や床高を増やさずに広い空間を実現することが可能だ。

そのほか、様々な構造・外装材・構造面材・内装材との組み合わせで国土交通大臣認定を取得しており、防火構造・準耐火構造が求められる地域でも使用することが可能だ。

発売から2ヶ月経過し順調に売上が伸び、「防音室が狭くなる」という顧客からの声は減少している。初年度の売上目標は5000万円。今後は顧客のニーズを踏まえて、より高性能な製品開発も検討していく。

断熱等級5が住宅市場の「新たな当たり前」となりつつある中、ZEHやGX志向型住宅を追い風に、断熱材市場は高性能化と付加価値競争の時代に突入した。断熱材メーカーには、性能、コスト、快適性など、すべてに配慮しながら、より高いレベルの技術力と提案力が求められている。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29