「森と生きる」という日常 サスティナビリティを価値に昇華する森林マネジメント

フィンランド 森と暮らし紀行【後編】

緻密さと次世代への視点によって、「稼げる」と「持続可能性」を両立する林業を実践するフィンランド。前編では、フィンランドが構築した先進的な林業の仕組みや製材業界、住宅業界の現状をレポートした。

後編となる今回は、実際の林業や製材業の現場でどのようなことが行われているかを、現地で製材業を行っているミサワホームズ オブ フィンランドの取り組みなどを中心に紹介していく。

(取材・文:中山紀文)

前編「「稼げる」と「持続可能性」を両立する林業とは 幸福度世界一の国、その緻密さと次世代への視点」はこちら

フィンランド南東部、南サヴォ県の県都であるミッケリ市。この地で1994年から30年以上にわたり製材業を営んでいるのが、ミサワホームズ オブ フィンランドだ。

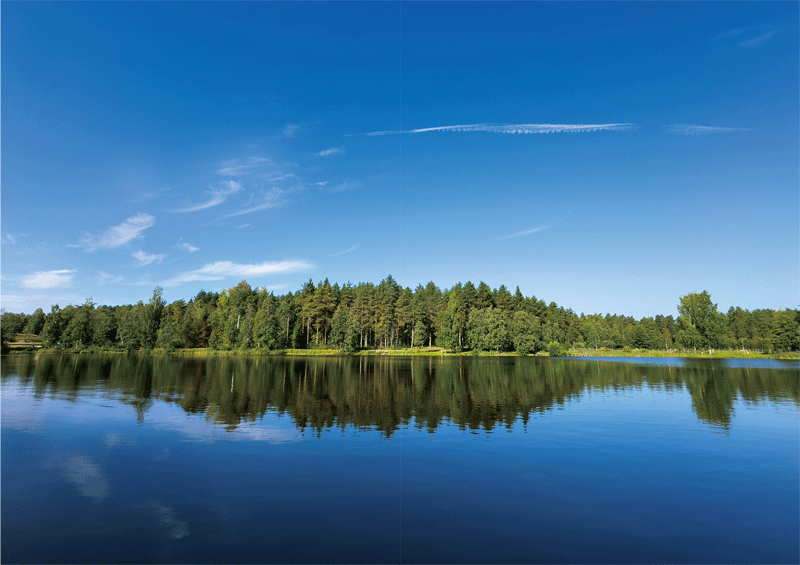

フィンランドの中でもとくに「森と湖の国」という印象を強く感じる湖水地方。ミッケリ市はその中心に位置し、フィンランド最大の湖であるサイマー湖に面している。

第二次世界大戦中の1939年~45年にかけてはフィンランド軍の最高司令部が置かれた場所でもある。

フィンランドの製材工場の多くが湖水地方に位置しているが、その理由についてミサワホームズ オブ フィンランドにおいて、2期6年もの期間、社長を務めたミサワホームの林一志さんは、「かつては湖を使って森から木材を運搬していたそうです。そのため、湖水地方を中心に製材工場ができるようになったという歴史があります」と話す。

森と湖は昔から密接に関係し、フィンランドの林産業を支えてきたようだ。

旅する木材

過酷な環境下でも品質を維持

ミサワホームでは、かつて主にカナダから木材を調達していたが、サプライチェーンの複線化などを図るために、新たな調達先を探していた。ちょうどその時、現在のミサワホームズ オブ フィンランドがある場所にあった製材所が廃業してしまったそうだ。

木材産業が主力産業であるミッケリ市にとっては、単に「地元企業の1社が廃業した」というわけにはいかなかった。なぜなら、木材を中心とした地域循環型の産業構造が構築されていたからだ。

近隣の森林で伐採した木材は、できるだけ近場の製材所やパルプ工場、そしてバイオマス発電所へと運び込まれる。そうすることで、地域の木材資源の価値を最大化できるだけでなく、地域への電力供給も行える。この点については後述するが、製材業者が廃業することで、このサプライチェーンの輪が切れてしまう懸念があったのだ。

新たなプレイヤーが製材業を担ってくれないだろうか―。

その声に応えたのが、ミサワホームであった。日本の住宅メーカーが、廃業した製材工場があった場所で新たに工場を設け、フィンランド産の木材を製材し、日本へと輸出することで、ミッケリ市を中心とした地域循環の輪を維持する役割を担うことになる。

近隣の山林で採ったスプルース材を製材に加工し、乾燥し、日本にあるミサワホームの工場へ出荷するまでがミサワホームズ オブ フィンランドの役割。日本に出荷した製材品はパネルの芯材の一部として活用される。

ちなみに、ミサワホームズ オブ フィンランドで使用しているスプルース材は、2021年にリニューアルしたヘルシンキ・ヴァンター空港の内外装にも使われている。そのフィンランド産のスプルース材を用いて、同社では年間に8万2000㎥の製材品を生産している。

東京ドーム1個分の敷地を有する製材工場は、丸太の選別から樹皮の除去、製材、乾燥などを一気通貫に行える設備を備える。乾燥施設については、合計13釜で年間9万4000㎥の乾燥能力を確保している。

前出のミサワホームの林さんは、「北緯61度の地で育った木材を製材しコンテナに積み込み、赤道付近のケープタウンやインド洋を通り日本まで船で運びます。ミサワホームでは、南極の建物も建築していますが、そこでもフィンランド産の木材が使われています。つまり、北緯61度のフィンランドから赤道を通り、日本でパネルになったものが南極でも利用される。それでも品質が劣化することはありません。それだけフィンランド産の木材の品質は信頼できるということです」と話す。

旅する木材―。旅の途中で過酷な環境を経験しながら、最終的には南極に辿り着く。

フィンランド産の木材の優位性と、ミサワホームの技術力の高さが分かるエピソードである。

伐採後の再造林は義務 森林との距離を縮める

林さんは、こうも話す。「我々が使用している木材は森林認証を得ているものです。フィンランドの森林では、サスティナビリティの確保が徹底されており、その点も我々がフィンランドの木材にこだわる理由のひとつです」。

フィンランドの森林法では、伐採後の再造林を森林所有者に義務付けている。また、森林認証を取得した材の比率は8割を超えており、サスティナブルな森林経営が行われている。

日本の人工林の再造林率が3~4割で留まっていることを考慮すると、森林資源の再生に対する意識の高さが伺える。

再造林された木材は、おおよそ80年サイクルで計画的に伐採され、途中で間伐した木材も有効活用する。

また、生物多様性の維持という観点から、伐採時に一定割合の木を残しておくことが一般化している。例えば1haの伐採面積に対して、10本程度を残しておくといったことが行われている。加えて、昆虫や鳥のために枯れ木も残しておくそうだ。

フィンランドの農林省で林業やバイオエコノミーの戦略構築を担当するエルノ・ヤルヴィネンさんによると、「森林法ができたのが1886年で、150年近い歴史があります。我々は古くから森林資源を産業に活用するだけでなく、次の世代に森を引き継ぐことを考えてきました。そのため、森林所有者の方々も再造林について当然のこととして行っているのです」という。

フィンランドの林業に課題がないわけではない。植林地の多くの森は3種の樹種で構成されており、多様性という点では乏しいと言わざるを得ない。

林業が効率化し、より稼げるようになるほど、伐採量が増えていくのではないかという懸念の声もある。

この点については、伐採量が木材の生長量を超えることがないような管理が行われている。おおよそ生長率の75%程度を伐採しているというが、一部でフィンランド国内から批判的な意見が出てきていることも事実だ。

ただし、サスティナブルな森林経営という点で日本が学ぶべき点が多いことは間違いないだろう。残念ながら日本の再造林率の低さだけを見ても、「持続可能性が担保されている」とは言えない状況にあるからだ。

フィンランドには自然享受権というものがある。個人が所有する森林であっても、誰もがそこを通行したり、果実やキノコを採取することができるというものだ。森林は個人の資産でありながら、公的な存在でもあるということだろう。

この自然享受権のおかげで、誰もが森林を身近に感じながら暮らすことができ、結果として国民と森林の距離感は縮まっていく。

だからこそ、日本から見ると先進的な森林マネジメントであっても、批判的な意見を言う人が現れ、そこから議論が起こり、より理想的な形へと向かっていくのかもしれない。

ゴミゼロのレストランと木を使い切る技術の共通点

話をヘルシンキにあるレストランへと移す。フィンランドで注目を集めている廃棄物ゼロのレストランがある。それがフィンランド語でゼロを意味する「Nolla」という名前のレストランだ。

3人の創業者がオープンさせたこのレストランでは、食べ残しや調理中に出る食品ロスだけではなく、食材の包装まで含めて廃棄物をゼロにするよう取り組んでいる。可能な限り近隣の食材を利用し、野菜の根や皮などを乾燥して料理に利用するという徹底ぶりで、どうしても廃棄になってしまうものはレストラン内にあるコンポストで処理を行う。

このレストランは、連日、感度の高い消費者で賑わっており、「ゼロウェイスト」という取り組みを見事にレストランの価値へと昇華させている。

ミサワホームズ オブ フィンランドでも、この「ゼロウェイスト」に取り組んでいる。

「製材工場に運ばれた丸太のうち、我々が製材品として使用するのは37%くらいです。35%についてはパルプ工場に販売します。さらにその他の部分や、製材過程で発生するおが屑など28%については、隣接する発電所でバイオマス発電に利用しており、ほぼ捨てることなく木材を使い切っています」(林さん)。

ミサワホームズ オブ フィンランドの工場に隣接する場所に発電所を持っているESEグループは、1900年の創設以来、ミッケリ市を中心に電力供給事業を行っている。ミサワホームズ オブ フィンランドの株主でもあり、製材工場から使用しなかった木材やおが屑を受け入れ、バイオマス発電を行っている。

ESE‐Energia OyのCEOであるヤンネ・サーレラさんと、電熱部門長のラッセ・ラハティネンさんは、「ミサワホームズ オブ フィンランドと当社のパートナーシップは、周辺への電力供給という点でも非常に大切なものになっています」と声を揃える。

ミサワホームズ オブ フィンランドと当社のパートナーシップは、周辺への電力供給という点でも非常に需要なものになっています

一方、ミサワホームが製材工場を立ち上げた時からの担当であるメッツアフォレストのユルヨ・ペララさんは、「ミサワホームズ オブ フィンランドは、我々が事業を進める上で非常に重要な役割を担っています」と話す。

ミサワホームズ オブ フィンランドで使用している丸太のサイズは一般的なものよりもサイズが短い。そのため、他社の製材工場から調達しようとするとコスト高になってしまう。それだけにフィンランド工場で製材まで行うことが重要になっている。

一方で丸太を販売するメッツアグループにとっては、ミサワホームズ オブ フィンランドに短い丸太を提供することで、例えば合板用に提供する材量が増えるといったメリットがある。

フィンランドでは、1本の丸太を複数の用途に配分していく。ある部分はミサワホームズ オブ フィンランドの工場、ある部分は合板工場、ある部分は製紙のためのパプルの原料を製造する工場へと、複数の行く先を設定しているのだ。1本の丸太を6件の異なる事業者へ配分することさえあるという。これによって、森林資源の価値を最大化し、充分な利益を森林所有者へと還元することが可能になる。そのことが、再造林の徹底やサスティナブルな森林経営へとつながっていくというわけだ。

森に生えている木は成長するストック

前編でも触れたが、森林所有者に十分な利益を還元できるもうひとつの要因が、高度化された森林マネジメントである。

例えばメッツァフォレストでは、様々な企業からの発注データと、それぞれの森林にある立木の量や種類、現況などに関するデータを照合しながら、どこの森林でどのくらいの木材を伐採するかを決めていく。

その際、とくに重要視する点が森林所有者へ還元する利益を最大化すること。

前述した丸太の配分方法などを工夫しながら、最も効果的なマネタイズの方法を所有者に提案していくのだ。

しかも、伐採現場で使用するハーベスティングマシーンには、伐採した丸太を掴んだ瞬間に全体のサイズを推計する機能が備わっており、その場で売却先の使用用途に応じて切断していく。切断された丸太には自動で売却先が一目でわかるような目印をペンキなどで付けられる。

あとはそれぞれの売却先に輸送することになる。

ハーベスティングマシーンには、どういったサイズの樹種を何本切るかといった情報が一目でわかるデバイスが搭載されており、伐採本数も記録しメッツアフォレストなどのマネジメント会社と情報を共有するようになっている。

つまり、立木の状態で森の木材を在庫しておき、その在庫量を正確に把握し、需要に応じて出荷するという仕組みが構築されているのだ。しかも、ICTの力を活かし、それらの作業は可能な限りオートマティックに行われている。

ユルヨ・ペララ氏は、「森にある木は成長するストックです。そのストックの2カ月後の状態を予測しながら、森林所有者にできるだけ多くの利益をもたらすことが我々の役割」と話す。

ちなみに、スウェーデンなどと比較すると、フィンランドの木材は高いと言われていたそうだ。その理由のひとつは、フィンランドの通貨はユーロであり、スウェーデンはクローネであること。為替問題によって、どうしてもフィンランドの木材の方が高くなってしまうという問題があった。しかし、フィンランドではその問題をクリアするために、生産性の向上などに取り組んできたという。

地に足をつけて森を育てる

ミッケリ市郊外の伐採後の森林。ここでミサワホームズ オブ フィンランドの社員がボランティアで参加する植林活動が行われた。

ミサワホームズ オブ フィンランドでは、約40名弱が働いているが、そのほとんどはフィンランド人である。30年以上にわたり、地域に密着した事業を展開しており、もはやミッケリ市を代表する企業になっている。

また、年に1度、ミサワホームズ オブ フィンランドの社員が参加し、植林活動を実施しているのだ。そこにはミサワホームの社員も日本から参加する。

今回の取材旅行では、記者も植林活動に参加した。

日頃の運動不足を心配しつつ植林活動を行ったが、午前中には作業が終了し、植林後の森を眺めながら、フィンランドの方々と昼食をとるという貴重な機会にも恵まれた。

ここから80年、植林された木々は大事に育てられ、次の世代へと引き継がれていくことになる。

ちなみに前出のメッツァフォレストで働くユルヨ・ペララさんは、4代続く森林所有者だそうだ。中央フィンランドに32 haの森林を所有している。

「私が所有している森林の年間の生長量は150㎥くらいです。私の息子達へ森を引き継ぐためには、この生長量を超えないように伐採する必要があるので、しばらくは仕事を辞めることはできませんね」と、ユルヨ・ペララさんは微笑みながら話してくれた。

ティノ・アアルトさん

口先だけではなく、地に足を付けて森とともに事業を行おうとしています。個人的にも息子達に森を残すことが責務だと考えています

フィンランドの製材産業協会のティノ・アアルトさんは、「法律で求められているからという理由ではなく、フィンランドの製材業界では森林の多様性などを自主的に維持していこうと本気で考えています。社員などに対してもコストと時間をかけて研修などを行い、森に対する正しい認識を共有するよう努めています。口先だけではなく、地に足を付けて森とともに事業を行おうとしています。個人的にも息子達に森を残すことが責務だと考えています」と話してくれた。

ビジネスとして木を利用する側である彼らの言葉からは、木を使うだけでなく、森を残すという強い意志を感じることができ、こうした考え方自体が、フィンランド産木材のサスティナブルな付加価値になっているのだろう。

森と生きる―。日本でもあらゆる場所で使われる表現だが、我々はこの言葉を安易に、そして便利に使っていないだろうか。今回取材したフィンランドの林業関係者の声を聞きながら、そう感じた。

資源に乏しいからこそ、そして様々なリスクに直面しているからこそ、再生可能な天然資源である木を使い、そして育て、次世代へと引き継いでいくことを日常にする。

そのためには、緻密な計画や仕組み、将来へ備え、そして相当な覚悟が求められるのだろう。

旅の最終日、ミッケリからヘルシンキへ戻り、ヘルシンキ・ヴァンター空港へと向かった。フィンランド産のスプルースで化粧が施された国際空港の建物をあらためて眺めていると、到着時には感じなかった印象が湧いてきた。

経済力を誇示するような豪奢な建物ではないが、自然からの恵みに対する感謝と畏敬、そして歴史に翻弄されながら独立を維持してきたフィンランドという国の質実剛健さを感じたような気がしたのだ。

もしも、日本が成熟社会に相応しい新たな豊かさを獲得したいのならば、世界一の幸福度を誇る森と湖の国から学ぶことは多いのではないか―。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13