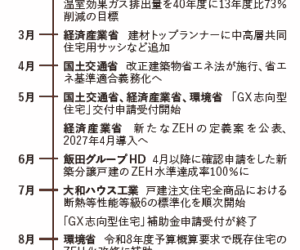

HEAT20、「夏期・中間期」の外皮性能水準を策定

窓まわりの日射遮蔽対策など「建築力」で冷房負荷を削減

HEAT20((一社)20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会)は、暖房負荷だけでなく冷房負荷にも新たな目標設定が必要と考え、2年前から検討を開始し、その成果として、戸建住宅の『夏期・中間期の外皮性能水準』を策定した。主に開口部、壁の日射遮蔽対策、外気導入など、「建築力」の向上により、冷房負荷を削減する2つの外皮性能水準(G‐A、G‐B)を設けた。

近年、住宅の高断熱化が進む一方で、気候変動により、高温多湿な時期が頻発・長期化し、それに伴い、高断熱住宅において、夏期、さらには中間期のオーバーヒート、空調依存、冷房エネルギーの増大といった課題が顕在化してきている。特に高断熱化を進める一方で、日射に対して無防備な住宅では、オーバーヒートが起こりやすくなる。HEAT20の鈴木大隆 理事((地独)北海道立総合研究機構理事)は、「夏だけでなく、中間期の気候も変わってきている。中間期は太陽高度が低いため、日射環境が良好であれば住宅に差し込む日射量が多くなり、外気は涼しいにもかかわらず、室内が常夏のような環境になる住宅が今後、日本各地で増えていく。寒冷地以上に温暖地でそうした問題が出てくる可能性は高い」と指摘する。

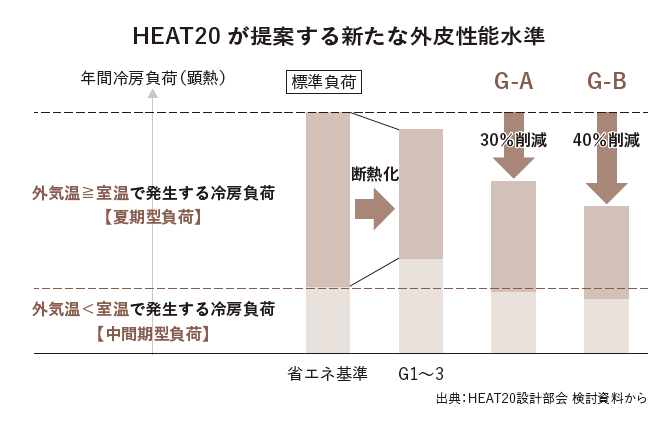

HEAT20水準の住宅では、外皮の高断熱化により、少数の高効率熱源で住宅全体を空調する準セントラル空調の採用が主流になっていることなどを踏まえて、今回の『夏期・中間期の外皮性能水準』の提案は、準セントラル空調を前提としたG1、G2、G3水準の住宅を対象とした。省エネ基準レベルの住宅比で冷房顕熱負荷を40%削減する「G‐B」、同30%削減する「G‐A」の2つの水準を設けた。G‐Bは、省エネ基準の部分間欠冷房負荷(顕熱)とほぼ同等で全館連続冷房が可能なレベルだ。6、7地域の温暖地において40%削減を達成するにはハイレベルな対策を必要とするため、現実性を優先してそれに準じる30%削減を設定した。また、中間期型負荷(外気温が27℃未満のときに発生する冷房負荷)に対して、G‐A、G‐Bのいずれも、省エネ基準適合住宅に比べて冷房顕熱負荷を増大させないことも指標の一つとした。さらに、G‐A、G︲Bの水準を達成した場合の最大冷房顕熱負荷削減率を参考情報として表示できるようにする。冬期の外皮性能水準G1~G3と合わせて、例えば「G2‐B」、「G3‐A」などの表記も検討されている。

G‐A、G‐Bの水準を達成するための対策は、「躯体の断熱強化により、壁からの日射などの熱侵入を抑える」、「窓まわりの付属部材を含めて開口部の日射遮蔽対策を強化する」、「空調設備に頼らず、窓を上手に使うことで外気冷房を導入する」の主に3つだ。3つ目は「引き違い窓などを全開にして通風して空間全体を冷やすという発想だけではなく、暮らしぶりに合わせて居住域のみを冷却対象とする考え方で、『外気冷房』という言葉を使った」。

具体的な設計手法は、10月発行予定の、高性能住宅における窓の設計に関する書籍『窓から考える 建築力を活かした住まいづくり(仮題)』で解説する。「住宅の日射遮蔽対策として、冷房期の平均日射熱取得率(η AC値・イータエーシー値)が重要な指標になるが、『G1~G3はUA値の数値目標だけをクリアすればいい』と思われたケースも少なくない。あえて今回は、η AC値の具体的な数値目標を発表することを避けた。HEAT20では代表都市においてUA値を出したように、今回もG︲A、G︲Bを、代表都市で達成するη AC値の参考値を、10月発行の書籍の中には明記する予定」。また、11月から住宅建築実務者向けのセミナーも開催する。

通年にわたる住宅性能、居住環境性能のバランスが取れた「建築力」を有することを示すことができる、新しい考え方、外皮性能水準として重要度が高まっていきそうだ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー

2026.02.09

-

ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催

2026.02.05

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02