大阪・関西万博が開幕、未来社会を疑似体験

まち・家、ヘルスケア、モビリティなど 最新技術の移植で未来の住まい、暮らしはどう変わる?

4月13日の大阪・関西万博開幕に先駆け、9日にメディアデーが開催され、報道関係者約4000人超が来場した。“未来社会の実験場”とも言われる万博。

会場には、未来のまち・家、ヘルスケア、ロボット、モビリティなど、様々な分野でここでしか体験できない最新技術、展示物が並ぶ。

住宅業界にどのように移植することができるのか、未来の住まい、暮らしはどう変わっていくのかレポートする。

未来のまち・家

人工光合成でエネルギー革命

万博会場内には、未来のまち・家を疑似体験できる展示もある。中でも大きな関心を集めているのが、大手ビルダー、飯田グループホールディングスが大阪公共大学と共同出展するパビリオンだ。万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」に重ね合わせ、飯田グループが考える「誰もが当たり前に、健康に長く、安全・快適に暮らせる社会」を描く。

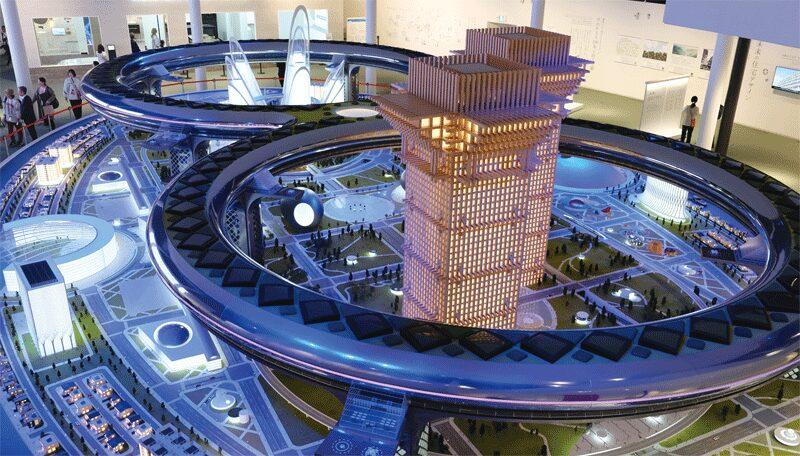

展示の目玉は、パビリオン中央に位置する長径24ⅿ、短径15mの巨大なジオラマで表現した未来都市「ウエルネススマートシティ」。木造41階の超高層ツインタワーのほか、スマートハウス、医療施設などで構成される未来のまちを表現、人工光合成を中心とした次世代エネルギーを活用し、エネルギー、食料、水などを自給自足する持続可能な社会の実現を目指す。

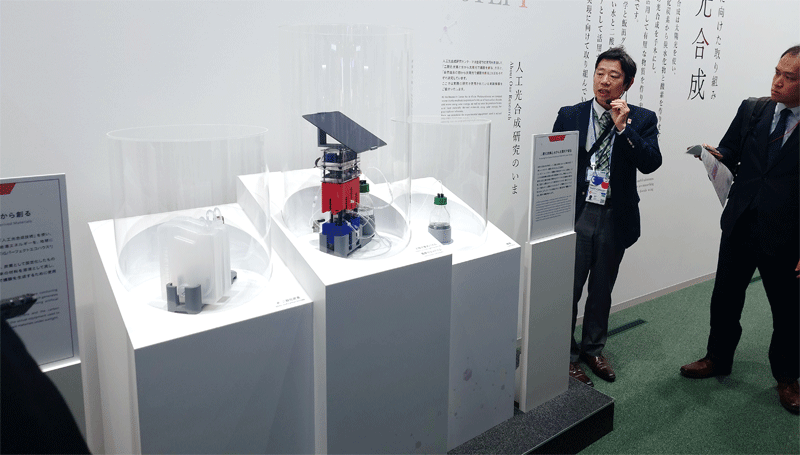

飯田グループが大阪公立大学と共同で取り組む人工光合成技術とは、太陽エネルギーを住宅が必要とするクリーンな水素エネルギーに変換するというもの。太陽光を使い水と二酸化炭素から蟻酸を生成。必要な時に蟻酸を水素に変換し住宅のエネルギーに活用する。

人工光合成研究センター・センター所長で、大阪公立大学教授の天尾豊氏は、「水素を貯めるタンクの小型化なども進み、実用化への道筋が見え始める段階まで来ている。これからの5年が勝負」と話す。

また、生活空間で未病維持につなげる「ウェルネス・スマートハウス」も展示。AI搭載のキャラクターが、居住者の健康をサポートする未来住宅の仕組みを体験できる。

そのほか、「フューチャーライフ万博・未来の都市」は、博覧会協会と12者の企業・団体が共同出展する。「Society5.0と未来の都市」、「環境・エネルギー」、「交通・モビリティ」、「ものづくり・まちづくり」、「食と農」という5つの分野を、15のアトラクションにより描く。

「コモン展示1」では、4つの「3D Cube」に暮らし、移動、医療、エンタメ・アートが2035年にどのようなものになっているのかを3Dで描く。

日立製作所とKDDIが協賛する「Society5.0と未来の都市」では、未来の課題の解決策を来場者が自ら選択し、未来の都市がどう変わるのかを体験できる。スマートデバイスを活用し、未来の都市を創るインタラクティブな体験が可能だ。

また、「未来の都市探訪」では、ロボットヘッドに搭乗し、分野別の課題と解決方法を4つのストーリーで仮想体験できる。そのほか、日本特殊陶業、カナデビアがエネルギーの新しい恵みを創り出す取り組みを、神戸製鋼所や青木あすなろ建設/小松製作所が資源循環や災害対策など自然との共生をかなえる取り組みを、CPコンクリートコンソーシアムがCO2を吸収し続ける次世代CPコンクリートを展示している。

ロボットがいる未来

アバターで働き手不足解消

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29

-

インテグラル 「AI活用のすすめ」セミナーを開催

2026.01.28