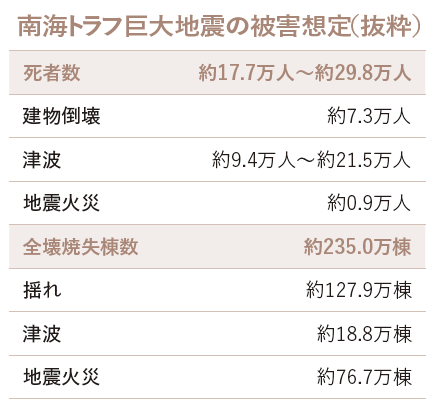

南海トラフ地震で全壊焼失棟数は最大235万棟に

耐震化100%で全壊128万棟を7割減らせる

南海トラフ地震について新たな被害想定がまとまった。建物の全壊焼失棟数は最大約235万棟に達する。現在約9割の耐震化率を100%とすることで全壊棟数を7割減らすことができるという。

政府の中央防災会議・防災対策実行会議の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(主査:福和伸夫・名古屋大学名誉教授)がまとめた新たな被害想定の報告書で、建物被害が最大約235万棟にのぼることが明らかになった。

政府は「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が策定された2014年から10年が経過するなか、その見直しに向けて23年から本格的な検討を開始。今回の報告書を踏まえて基本計画の見直しが行われる。

今回の報告書では、最大クラスマグニチュード9級の地震の発生による最大規模の被害想定として「強い揺れや津波が広域で発生し、膨大な数の死者や建物被害、全国的な生産・サービス活動への影響など甚大な被害が発生する」とした。死者は最大約29.8万人、建物被害は全壊焼失が最大約235万棟、さらに先発地震による建物損傷が修繕されないまま後発地震が発生すると揺れによる全壊棟数は増大、約31000棟増加すると想定した。また、資産等の被害は約224.9兆円、経済活動への影響は約45.4兆円と想定している。

建物被害について詳細を見ると、前回想定の最大約250.4万棟から15.4万棟減少したが、これは地震対策が一定程度進捗したことによる。住宅の耐震化率は08年の約79%から23年の約90%へと大きく高まった。ただ、14年の基本計画では、全壊棟数の概ね5割減を目指し住宅の耐震化率を25年にゼロと、耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目指していた。先の能登半島地震でも明らかになったように、耐震化の進捗は地域によって偏りがあり、取り組みはまだ半ばと言っていい。

最大約235万棟の全壊焼失棟数の内訳は、揺れが約127.9万棟、津波が約18.8万棟、地震火災が約76.7万棟であり、耐震化をさらに強く進めていく必要がある。

同報告書では、具体的に実施すべき主な対策の一つとして「被害の絶対量低減等のための強靭化・耐震化、早期復旧の推進」をあげ、補助制度、税制優遇措置等の周知などによる住宅・建築物の耐震診断、耐震改修等の促進、木造住宅密集地域等の火災危険性が高い地域における感震ブレーカーの普及、まちの将来像を地域で事前に検討しておくなどの復興事前準備の推進などをあげた。

同報告書によると耐震化率を100%にすることで揺れによる全壊棟数を7割減らせ、感震ブレーカー設置率を100%とすることで火災による焼失棟数を5割低減できるという。

同報告書では「各主体が取るべき対策を着実に実施することが必要。対策に取り組めば被害は軽減できる」とまとめている。

住宅業界には、個別の住宅・建築物の耐震化の推進は言うまでもなく、まち全体の防災・減災対策への取り組みが求められよう。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

インテグラル 中大規模木造の構造デザインをテーマにセミナー

2026.02.26

-

ソトダン21 特別オープンセミナーを開催

2026.02.26

-

インテグラル 岩前教授が省エネ住宅の“家計”と“健康”のメリットを解説

2026.02.24