地価上昇 ”買えない・住めない”ファミリー層で再ドーナツ化が広がる?

住宅地価上昇が都市部周辺から郊外へ

旺盛な需要が地価を押し上げた。都心区の地価上昇にともなって外縁部へ需要が波及、都心外縁部から埼玉、千葉、茨城でも地価の上昇幅が拡大した。

国土交通省が令和7年の公示地価を公表した。住宅地は、全国平均、三大都市平均のいずれも4年連続の上昇で、上昇幅が拡大している。全国平均は2.7%(前年比0.4ポイント増)、三大都市圏は4.3%(同0.8ポイント増)である。三大都市圏別にみると、東京圏が5.2%(同1.2ポイント増)、大阪圏が3.3%(0.9ポイント増)が上昇したが、名古屋圏は2.8%(同0.5ポイント減)と下落。また、地方圏は1.3%と横ばいであった。

国土交通省は住宅地の全体的な傾向として、①低金利環境の継続などにより引き続き住宅需要は堅調であり、地価上昇が継続している。特に東京圏や大阪圏の中心部等において高い上昇を示している、②交通利便性や生活利便性に優れ、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、比較的高い上昇が継続している、③リゾート地・観光地では、外国人向けの別荘・コンドミニアム需要や地元の住宅需要などを背景に、引き続き高い上昇となった地点が見られる、と特徴をまとめている。

住宅地の地価の動きで注目されるのが都市部郊外における上昇だ。東京圏をみると、東京都23区は全体平均で7.9%、23区すべてで上昇幅が拡大している。上昇率が大きいのは、中央区、港区、目黒区、品川区、文京区の都心区で、マンション・戸建住宅ともに旺盛な需要が地価を押し上げた。一方、江戸川区、練馬区、葛飾区、足立区といった外縁部も都心区に比べると上昇幅は小さいが都心区の地価上昇にともなって外縁部へ需要が波及、上昇幅が拡大している。

周辺部に目をやると、埼玉県は戸田市、蕨市、川口市で堅調なマンション需要を反映し地価上昇が継続。千葉県は習志野市、松戸市、流山市などで堅調な需要が継続、周辺部へと需要が波及し上昇幅が拡大している。また、茨城県は、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、守谷市、つくばみらい市で上昇幅が拡大している。

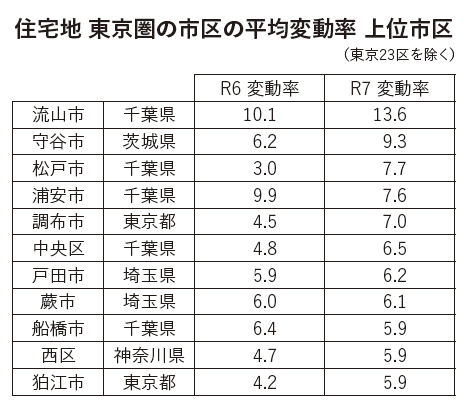

このなかで特に注目されるのが郊外の動きだ。東京23区を除く市区で平均上昇率が高い上位は、流山市をトップに、守谷市、松戸市、浦安市、調布と続く(表)。「不動産価格の高騰や住宅ローン金利の上昇により、特に若年層の住宅取得が困難になりつつある」((公社)全国宅地建物取引業協会連合会・坂本久会長)ことからファミリー層を中心に郊外に住まいを求める動きが広がりつつあるとみていい。総務省によると、東京都の転入超過は2024年に約8万人と一極集中が加速しているが、年齢別にみると35歳以上は転出超過となっている。

「駅徒歩5分のマンションは予算オーバー、プラス10分歩くが戸建分譲ならば手が出る、そんな傾向が見受けられる」(大和ハウス工業・マンション事業本部 角田卓也事業統括部長)。高騰するマンションを購入できない層、また、広さや居住環境を求める層が郊外の利便性の高いエリアを選択する動きが広がりそうだ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催

2026.02.05

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29