住まいのリフォームコンクール受賞作に見る 空間資源を再編集するためのリフォーム術

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが主宰する「第41回住まいのリフォームコンクール」の受賞作品が決定した。コンクールの審査委員長を務める神戸芸術工科大学の松村秀一学長は、「空き家を問題として捉えるのではなく、膨大な量の空間資源を有していると考えるべきではないか」と語っており、受賞作品の中には空間資源をリフォームによって、より豊かな空間へ再生している事例が目立った。受賞作品を通じて、知恵や工夫、そして技術によって空間資源を再編集し、ワクワク感を演出する術を考えていく。

移住に伴い空き家をリフォーム

空間資源で理想の暮らしを実現

国土交通大臣賞を受賞した「瀬戸 2棟空家の改修」は、審査委員長の松村氏が「リフォームによって空間資源を人の生き方や暮らし方と結びつけた好例」と評する事例だ。

この住宅に暮らすのは、コロナ禍を経てリモートワークが定着したこともあり、東京を離れ夫の故郷に近い地域への移住を決断した30代の夫婦と幼い子供。

住宅地から少し離れた森に囲まれた場所に建つ空き家と出会い、リノベーションを行い自宅にすることにした。敷地内には、築後53年が経過した木造住宅と鉄骨造の建物が建っていた。

耐震補強などによって安全性を確保した上で、2棟の建物を使い私・共・公が共存する住空間を創造することにしたそうだ。木造の建物に広間や寝室、キッチンを設置し、「私」のスペースを確保し、一部を半屋外空間にすることで、「共」の空間として活用。鉄骨の建物にはカフェや事務所、貸しアトリエとして活用し、「公」の空間を演出している。

つまり、2つの建物を有効活用しながら、私から共、そして公へとゆるやかに変化していく空間を同一敷地内に創造しているというわけだ。こうした空間構成にすることで、移住に伴うコミュニティからの孤立を回避しようという狙いがあるという。

コロナ禍以降に定着したリモートワークを前提としたライフスタイル。その暮らし方をより楽しいものに演出するための空間演出。そして、空き家という空間資源を見事に再生した技術力。これらを融合することで、空き家に新たな価値をもたらした好事例だと言えそうだ。

実家を残したいという想いに応えた

超高性能化リフォーム

(独)住宅金融支援機構理事長賞は、福岡県糸島市に建つ戸建住宅のリフォーム事例が受賞した。

築40年の木造戸建住宅を二世帯住宅にするためにリフォームした事例だ。施主夫婦が子供の誕生をきっかけに、妻が生まれ育った実家を引き継ぐことを決意。どうしても実家を残したいという施主の想いに対して、多くの住宅会社から「建替えた方がいいですよ」と言われたそうだ。

3年かけて受賞作の設計・施工を手掛けたエコワークスに出会い、ようやく改修計画が動き出す。

エコワークスは、全国でも有数の環境配慮型高性能住宅を提供している工務店。新築でのノウハウをリフォーム分野でも生かしており、受賞した建物もZEH仕様の断熱性能を備えた超高性能住宅に再生している。断熱性能の向上と共に、床下エアコンによる全館空調システムを導入し、光熱費の削減も図っている。太陽光発電も設置しており、築40年の住宅でありながら、ゼロエネルギーを実現している。

総工事費は3663万円であったが、施主は実家を残しながらも、新築住宅以上の性能を備えた住宅になったことに非常に満足しているという。

実家を引き継ぎたいという施主の想いに対して、「建替えた方がいい」としか言えなかった住宅会社と、その想いに応え、なおかつ超高性能住宅へと蘇らせた工務店。その差がストック市場での価値を生み出すのかもしれない。

築48年の「ダンチ」を280万円でハーフセルフリノベ

(公財)住宅リフォーム・紛争処理

支援センター理事長賞

LIFE TOOL HOUSE

〈壁式団地リノベの最適解〉

(神奈川県横須賀市)

設計・施工:エミマルリノベ

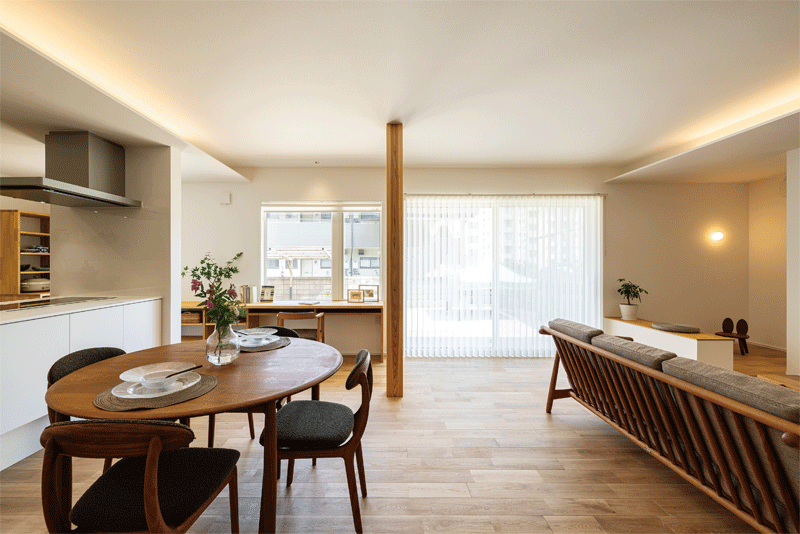

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事長賞を受賞したのは、神奈川県横須賀市の築48年の団地のリフォーム事例。壁式鉄筋コンクリート造の典型的な「ダンチ」の1階部分を購入した居住者が、ハーフセルフリノベによって空間を再生している。

子供の成長をきっかけに幼少期を過ごした団地で暮らしたいと考え、屋外とのつながりが感じられる1階住戸を1年以上探したそうだ。

適切な維持管理によって建物や外構の状態は良好であったが、間取りが画一的であるという問題があった。そこで、ハーフセルフリノベによって、間仕切りや建具などを取り払い、収納を集約して回遊性のある間取りに変更。子供部屋や在宅ワークのスペースなど、様々なニーズに柔軟に対応できる空間に仕上げており、将来的な賃貸利用も視野に入れている。

解体工事や内装工事などを知人の助けも借りながら居住者が自ら行い、造作家具などは製作図を作成してホームセンターで材料を加工し、現場で組み立てた。一部は専門の工事業者に施工を依頼したが、ほとんどの部分をDIYで仕上げている。

施主が建築会社に勤めていることもあり、ある程度の知見はあったそうだが、仕上がりの質の高さは特筆すべきだろう。

総工費は280万円。今回の受賞作品の中では圧倒的な低コストで空間資産を見事に再生している。

再生工事で新築以上の不動産価値を創出

(一社)住宅リフォーム推進協議会会長賞

CO₂排出量実質ゼロを実現した

フルリノベーションマンション

(千葉県市川市)

設計・施工:長谷工リフォーム

(一社)住宅リフォーム推進協議会会長賞を受賞したのは、社宅として利用していたものを1棟まるごと購入し、賃貸住宅へと再生した事例。

築34年の鉄筋コンクリート造の建物に対して、外断熱、付加断熱、Low-E複層ガラス改修などを施し断熱性能を向上。ZEH‐Orientedを取得するまでに高性能化を図っている。

加えて、屋根面だけでなく、壁面やバルコニー手すりなどに太陽光発電を設置し、共有部の30%の電力をまかなっている。余剰分については、セントラルヒートポンプ給湯にも使用しているそうだ。

バーチャル森林浴の映像と音、香りでリラクゼーション効果をもたらす部屋を共有部に設けるといった、ユニークな取り組みも行っている。

専有部のプランにもこだわっており、高天井書斎のあるリラクシングタイムプラン、山小屋風デザインのアクティブライフプランなどを用意している。

この事例の特筆すべき点は、周辺の同築年数の賃貸よりも3割も高い家賃設定を可能にしており、新築以上の賃料で貸せることを証明していること。建物ハード部分だけでなく、不動産価値の再生にも成功している事例だと言えるだろう。

祖母の住まいを孫がすみつぐ

部分改修により予算内で性能向上

(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会会長賞を受賞したのは、祖母が暮らしていた住宅を孫がすみつぐためにリフォームを行った事例。

思い出が詰まった住宅を建て替えるのではなく、リフォームを行うことですみついでいくことを決断。築40年の木造住宅であったため、スケルトン状態にまで解体し、現況調査を実施。調査結果を基づき、既存筋交いと新設耐力壁+金物により耐震性能を確保している。

同時に断熱性能などを向上するための工事も行っているが、限られた予算内に収めるためには、住宅全体の断熱改修を行うことが難しかったという。

そこで、生活の中心となる1階LDKや水回り、玄関、主寝室といった空間に限定し断熱改修を実施。この部分断熱改修によって、住宅全体ではないものの、多くの時間を過ごす空間はHEAT20のG2相当の断熱性能を確保することに成功している。

居住者の夫は温度差による鼻炎の症状があるそうだが、改修後の住宅では快適に過ごしているそうだ。

コスト面に課題がある断熱改修だが、施主の生活スタイルなどを踏まえながら部分断熱を行うことで、より少ないコストで充分な効果を発揮できることを証明した事例でもある。

型式認定の制限をクリアしながらプレハブ住宅を再生

審査員特別賞

House IK 型と膨らみ

(愛知県刈谷市)

設計:1-1 Architects一級建築士事務所

施工:平田建築

審査員特別賞を受賞した愛知県刈谷市の住宅は、鉄骨系プレハブ住宅をリフォームした事例だ。

プレハブ住宅の場合、型式認定住宅であるため、簡単に壁や床を取り払うことができないという課題がある。受賞した事例では、この課題に対して、既存の構造の内側に新たな断熱ラインを設置するという解決策を示している。

築40年の鉄骨系プレハブ住宅の所有者は、3世代同居をしていることもあり、2世帯がそれぞれくつろげるリビングと子ども部屋を設けるために間取りを変更し、なおかつ温熱性能と防音・遮音性能を向上することを希望していた。しかし、先述したように型式認定の問題から、壁などに手を加えることは困難。開口部の位置を変更することも難しい。

そこで構造体の内側に既存の外壁面から角度を変えて新たな壁と内窓を断熱ラインとして挿入。既存の外壁と新設した断熱ラインの間に生まれた空間を「インナーテラス」として利用しながら、熱と音を緩やかに遮る工夫を施している。

既存の壁を撤去する必要がないため、撤去処分費用や工期を削減できるというメリットも生まれる。

既存の開口部と新設した開口部の位置をあえてずらすことで、プライバシー性や採光性などもコントロールしているだけでなく、デザイン的な面白さを演出することにも成功している。

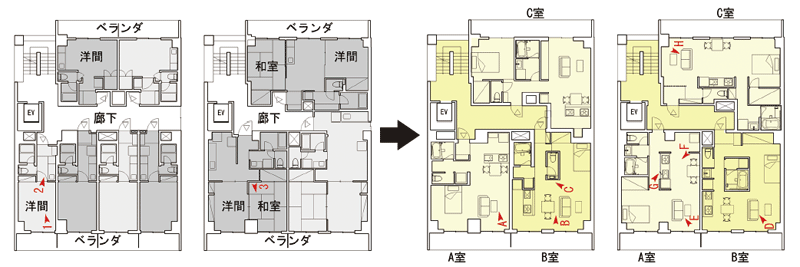

全18戸の集合住宅を12戸に再編

ニーズの変化に柔軟に対応

審査員特別賞を受賞したもうひとつの事例は、築35年の集合賃貸住宅の再生事例。

この建物のオーナーは建設されてから数回変わっており、現在のオーナーになってからも数年が経過していた。なおかつ空き住戸が3分の1という状態であったという。オーナーが建築の知識があったこともあり、知り合いである設計者に相談したことで改修計画がスタートした。

既存のワンルーム住戸の戸境壁を取り払い、2戸を1戸として全戸を40㎡以上の居室とした。同時に、キッチンや浴室などの水回りを中心とした回遊性と解放感のあるプランを採用。さらに、ペットを通じた住民同士の交流を促すために、屋上にドッグランやテラスを設置している。

耐震性能や断熱性能を向上するための改修も実施しており、安全性や快適性も高めている。

改修後は賃料が以前よりも高くなったにも関わらず、募集後すぐに満室になったそうだ。

築35年の賃貸住宅であっても、ニーズの変化に柔軟に対応しながら再生を施すことで、不動産としての価値を維持できることを証明している。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

リフィード 社員リレーによるオンラインセミナー「リフィードのこぼれ話」いよいよ後半へ

2026.02.16

-

硝子繊維協会 住宅の設計・施工者に向けた特別セミナーを開催

2026.02.16

-

(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー

2026.02.09