加速するCO₂固定化コンクリートの技術開発 建築分野への活用も期待

2050年カーボンニュートラルに向けて様々な取り組みが行われるなか、経産省は「CO₂を用いたコンクリート等製造技術開発」プロジェクトを策定。このほど現場試行工事が実施された。現時点では、用途が限られているCO₂固定化コンクリートだが、さらなる技術開発により、建築分野への導入も遠くなさそうだ。

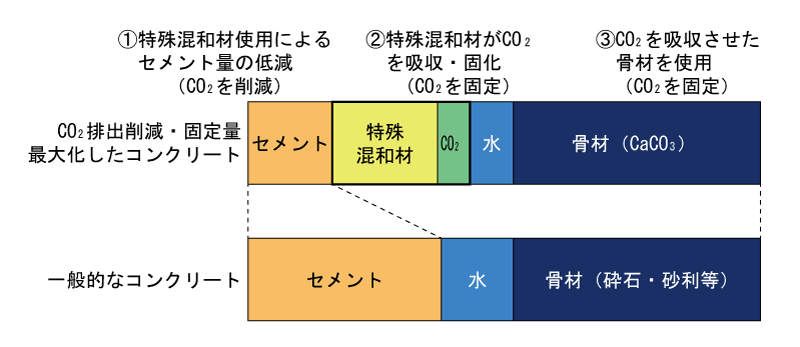

CO₂を資源として活用するカーボンリサイクルが注目を集める。特に、コンクリート、セメント、炭酸塩などへのCO₂利用については、CO₂固定化のポテンシャルが高いこと、生成物が安定していることなどから、早期的な社会実装が期待されている。一般的にコンクリートは、セメント・水・骨材を混ぜ合わせてできるが、セメントの量を減らし、CO₂を吸収する特殊混和材や、CO₂を吸収させた骨材を利用することでCO₂の排出削減・固定化ができる。固定化は化学的に行っているため、物理的なコンクリートの破壊でCO₂が逃げ出すようなことはない。すでに欧米などの企業が、国際的にライセンスビジネスを展開し始めており、日本でも、同様の技術開発が進められ、一部では商品化が行われている。例えば、中国電力、鹿島建設、デンカが開発した「CO2-SUICOM」は、道路の舗装ブロックなどで利用される。

カーボンニュートラルに向けては、木材活用が推進され、中大規模木造建築の建設など、建設物の木造化が勢いを増している。対して、コンクリートは、原料のセメントを生成する際に大量のCO₂が発生することから、環境負荷が問題視されてきた。しかし、製造段階でCO₂を吸収・固定化するコンクリートの開発が進めば、コンクリート建築の巻き返しも夢ではない。

経産省もプロジェクトを組成

待ち遠しい建築分野への活用

経産省は、2050年カ-ボンニュートラルの実現に向け、企業の挑戦を後押しするために造成された「グリーンイノベーション基金」における支援対象のひとつとして「CO₂を用いたコンクリート等製造技術開発」プロジェクトを組成。コンクリートの製造段階における、CO₂排出量削減・固定量最大化や、品質管理・固定量評価手法に関する技術開発を支援する。今回、第一号の試行施工として鹿島建設、デンカ、竹中工務店が技術開発を行うカーボンネガティブコンクリートの、高知県の放水路トンネルの側壁部への施工が実施された。今後は破壊検査や打音検査でコンクリートの強度に問題がないかの確認を行うとともに、コンクリートの中にどれだけCO₂が固定されているか、時間の経過とともに変化があるかなどの評価も行っていきたいという。

規制緩和や国際規格の制定も目指す。例えば、世界市場でのシェア拡大のためにコンクリートに吸収させたCO₂の評価について、ISO(国際標準化機構)規格の策定実現に向けた検討を進めている。国内では、土木仕様書への掲載や指定建築材料として使えるように研究開発とともに制度も変えていきたいという。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29