建築通気換気協会 建築物の通気・換気を広く対象に 〝性能ありき〟の通気・換気へ

新たな業界基準づくりに挑む

屋根換気メーカー協会が今年4月、建築通気換気協会として再発足。10月に記者説明会を開催した。これまで木造戸建て住宅の屋根換気に特化した活動だったが、今後は木造建築物全般の通気換気について検証を行い、適切な基準の策定を目指す。

屋根換気メーカー協会が4月より、「建築通気換気協会」として新たな歩みを踏み出した。中高層建築物などにも木材活用が広がるなか、住宅の屋根換気にとどまらず、建築全般の通気・換気に対応できる組織を目指す。

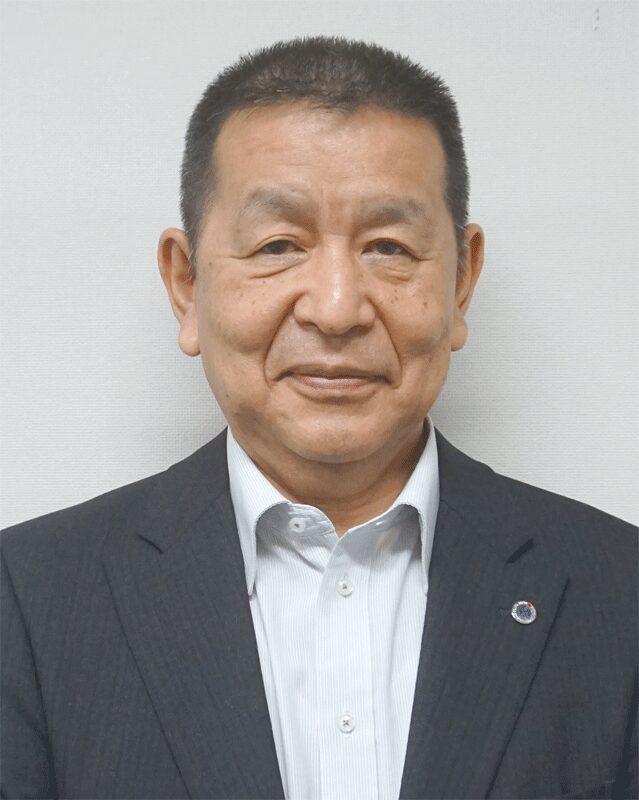

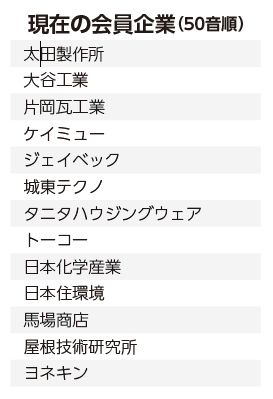

新たに給気部材などのメーカーも会員に加え、「通気・換気部材の改善・開発に向けた調査・研究」、「関係機関との交流・情報交換および情報発信」、「協会主導による指針・基準の策定」などを主な目的として活動する。初代会長は、日本住環境の林容(はやし・いるる)代表取締役社長が、技術顧問は、ものつくり大学の松岡大介教授が務める。

前身の屋根換気メーカー協会は、木造住宅の棟換気部材を扱うメーカーを中心に、適切な屋根換気の普及を推進してきた。「設立当時は、高性能住宅が普及し始めたころ。小屋裏に充填される断熱材の量も増えるなか、小屋裏の熱の逃げ道がなくなり適切な通気・換気部材の普及が急がれた」(林会長)。このような課題に対して、屋根換気の部材メーカーが集まり、棟換気の住宅への普及に向けた取り組みを行ってきた。

一方で、顧問の松岡教授からは「積極的に世の中に働きかけるためには、住宅の屋根換気だけでなく、木造建築物全般の換気全般を扱う大きな組織となった方が良いのではないか」と提言を受けたとして、新たに建築通気換気協会の設立を決定した。

開口面積から性能での評価へ

実験棟で検証も

近年は太陽光発電設備の設置拡大や気候変動の影響など、住宅を取り巻く環境が大きく変化している。こうしたなかで、「現行基準の中でベストな製品づくりを行う段階から脱して、これまでの換気基準が現代の住宅に即しているのかを改めて検証していきたい」(林会長)考えだ。

例えば、日本の小屋裏換気基準はフラット35の融資条件で「軒―棟換気方式で棟換気は天井面積の1600分の1、軒換気は900分の1」と定められているが、北米に比べて非常に小さい。また、松岡教授は「同じ開口面積でも、薄い板に開けた穴と、厚みのあるストロー状の穴では、実際の換気性能が異なる。開口面積だけで性能を評価するのは適切でない」と指摘する。実際、換気が不十分な建築物で竣工後に結露被害が生じるケースも少なくない。

協会では現在、各社が扱う換気部材の性能データを収集している。今後は、ものつくり大学の実験棟を活用して天井断熱と屋根断熱それぞれでの軒―棟換気量の違いなども検証する予定だ。こうしたデータを基に、新たな基準づくりを進めていく方針である。 業界に影響を与えられる存在感のある組織を目指し、加盟条件も見直して、より幅広い換気・通気部材のメーカーが参加できるようにした。現在、新規会員の募集を行っている。

民間団体として正しい基準を普及する

ものつくり大学 技能工芸学部 建設学科 松岡大介 教授

前身の屋根換気メーカー協会は、棟換気部材のメーカーが集まった小さな団体でした。しかし、住宅の小屋裏換気は軒と棟がセットで機能するものです。だからこそ、軒部材メーカーも一緒に活動できる組織にするべきだと感じました。また、最近では、国でも中大規模建築まで含めた木造利用を推進しています。そのうえで構造体の腐朽を防ぐ通気・換気の重要性が改めて注目されています。屋根だけでなく、通気層や床下といった多様な部位で“換気による建物の耐久性向上”に取り組む企業が、共通の土台で意見を交わせる団体が必要だと思ったのです。

実際、国土交通省や建築学会でも、結露防止による耐久性向上の研究が進んでいます。国総研でも、耐久性に関する内容の法令への反映を目指すプロジェクトが進行中です。例えば、風速30mの風雨実験で「どのような軒換気部材を採用すべきか」という議論になった際、相談できる団体があればと感じました。

私はHEAT20の立ち上げにも関わりましたが、あのように民間がつくった基準が国の制度に反映された例は非常に意義深いと思っています。国総研での研究では、法令への反映を最終的な目標だと考えて進めていますが、その前に、まずは私たち自身で、住宅に必要な換気性能を基準として定め、それをもとに製品づくりを進めていくことが重要だと考えています。製品ありきの基準ではなく、性能ありきの製品づくりという流れにしていきたいです。

将来的には、全国一律ではなく地域ごとの基準づくりにも取り組みたいと考えています。北海道と沖縄では、気温や湿度がまったく違います。必要とされる換気性能も異なるはずです。実験棟で気温と換気性能の変化の基礎データを収集して、地域ごとの最適な換気性能をシミュレーションできる仕組みを整えたいと思っています。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13