品確法の施行25周年でシンポジウム 性能表示の活用をディファクトスタンダードに

ストック時代に評価住宅がマーケットで評価される

2000年に施行となった品確法。その後の住宅政策、住宅産業を大きく変えることになった同法の施行から四半世紀が経過したなかシンポジウムが開催された。果たしてきた役割や効果、足元の現状などを有識者が語り、今後の課題が浮き彫りになった。

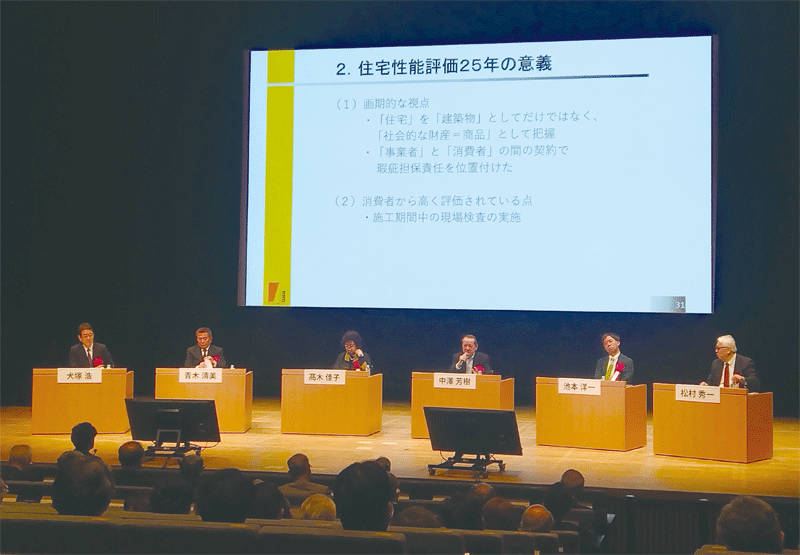

「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行25周年記念事業実行委員会」が、同法の施行から四半世紀を迎えるのを機にシンポジウム「マイホームづくりの強い味方 住宅品確法の軌跡と展望」を開催した。松村秀一・神戸芸術工科大学学長と犬塚浩弁護士の両実行委員会会長をはじめ、和泉洋人・東京大学特任教授、青木清美氏(青木工業代表)、池本洋一氏(リクルートSUUMO編集長)、髙木佳子氏(T&Tパートナーズ法律事務所)、中澤芳樹氏((一社)住宅性能評価・表示協会会長)が登壇、同法や関連制度が果たしてきた意味や今後の展望を語った。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)は、住宅性能の明確化、消費者保護などの観点から住宅政策における大きな転換点となるとともに、その後の住宅産業の展開さえも大きく変えた。

同法は、1999年6月に公布、2000年4月に施行された。住宅性能表示制度の創設、裁判外紛争処理体制の整備、瑕疵担保責任の強化―を3本柱とする。この新法制定は時代の要請であった。消費者保護の流れのなかで95年に製造物責任法(PL法)が施行となったが不動産は対象外、国民生活センターへの住宅に関する相談が増加していた。一方、同年に発生した阪神・淡路大震災では全壊10万5000棟、半壊14万4000棟に達したが、欠陥による倒壊が多かった。さらに98年にはいわゆる「秋住問題」で「欠陥住宅」が社会問題として大きくクローズアップされた。

こうしたなかで住宅の性能表示や評価、保証、紛争処理に関する検討が行政と民間団体で進められた。

住宅性能を評価し、等級で表示する「住宅性能表示制度」は、消費者に性能で住宅を選ぶという選択肢を示すとともに、共通のモノサシで住宅を比較検討する環境を整えた。また、住宅に問題が生じた時、裁判に持ち込むしかなかったところにADR(裁判外紛争処理)という新たな解決策が導入された。さらに、瑕疵担保責任の強化においては、あいまいになりがちであった住宅の瑕疵とその責任を明確化し、住宅の請負契約・売買契約のあり方を大きく変えた。

同法は、瑕疵担保責任履行法、長期優良住宅法につながり、耐震等級のランクに応じて地震保険の料率が合理化、インスペクション制度もできた。「同法ができる以前、住宅政策は公営住宅制度と建築基準法くらいしかなかった。いわば住宅政策のすそ野を広げる一つのマイルストーンになった」(和泉氏)のである。

性能表示の真の姿の確立を性能をコストとの見合いで選ぶ

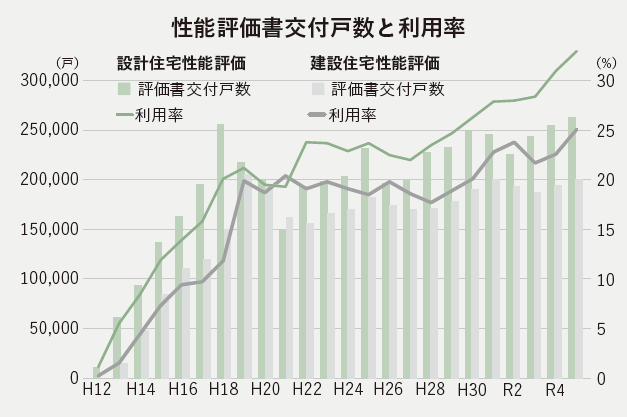

住宅性能表示制度は、この25年で着実に広がりを見せてきた。直近の24年度の評価書公布実績は、設計住宅性能評価が27万9010戸(前年比6.3%増)、建設住宅性能評価(新築)が19万1091戸(同4.1%減)、建設住宅性能評価(既存)が172戸(同23.6%減)であり、特に性能住宅性能評価の新設住宅着工戸数に対する割合は、15年度から右肩上がりを続け、22年度に30.8%と3割を超え、23年度が32.8%、24年度が34.2%と、さらに普及に加速がついている。

その広がりのなかで「この25年で〝性能〟が当たり前の概念として捉えられるようになった。情報の非対称性がずいぶんと解消され、共通の言語ができたために知識、理解、考え方が以前よりも深まった」(松村氏)と大きな役割を果たしてきた。

とは言え、「既存住宅の状況確認を含めた評価は道半ば、建設された評価住宅がその後どうなったかという調査も未熟」(和泉氏)と、品確法に基づくさまざまな制度の広がりに向けて課題があるのも事実だ。シンポジウムでは登壇者それぞれから課題が指摘されるとともに、今後の期待が語られた。

性能表示については、性能評価の「30%の課題」が指摘される。「性能表示制度に基づく性能評価住宅は素晴らしいものであり、いっそう普及させることが第一。住宅の品質が高まれば紛争も減る。しかし、なかなか〝30%〟を超えられなかった」(髙木氏)と、ようやく3割の壁を超えたところだ。「この制度が本当のポテンシャルを発揮するには数が多い必要がある。6割、7割と使用されることでディファクトスタンダードになり、確認検査済書、建設住宅性能評価書、瑕疵担保責任保険の保険付保証明書が3種の神器になる」(中澤氏)と指摘している。

さらに建設住宅性能評価書の取得割合が7割程度にとどまる「30%の課題」もある。設計住宅性能評価書に対する建設住宅性能評価書(新築)取得割合は、ここ15年ほど70~80%台の推移が続き、特に戸建て住宅は近年7割を超えた程度での横ばいが続く。「約束した性能が完全に履行されたかどうかを第三者に検査してもらっていない。紛争処理支援機関が使えず、本来の意味での性能評価になっていない」(中澤氏)ということだ。

こうした普及率の現状について、中澤氏は、コストと手間がかかる、最高等級でなければ評価を受けない、税制など優遇措置に建設住宅性能評価が要件となっていない、という3つをネックとして指摘する。

池本氏は「建設評価を取ることが広告効果につながることの立証が重要。また、今後、評価住宅が中古市場に出てくるなか、評価住宅が安心であることを仲介会社がしっかり説明すること、その性能面・安全面を流通価格に反映していくことが重要になる」と指摘した。

住宅性能表示制度が、まだ本来の姿で使われていないと指摘するのは松村氏だ。「住宅性能表示制度を検討しているころから考えてきたのは、その完成形はコストとの見合いで性能を決めるということ。性能が高ければ良いというのであればコストがどんどん上がるだけ。性能等級が低いから制度を使わないという声があるが、すべての等級が1であったとしても、建築基準法で国民の財産と生命の安全を守る性能が担保されている。そのうえで好みに応じて性能を取捨選択し等級を選ぶ、性能の組み合わせを住み手自身がコスト、プライスとの見合いで決めていく。等級だけが独り歩きしてすべてを最高等級にすることで価格が高い家になっていくというのは本来の姿ではない」と指摘する。

しかし、性能とコスト・プライスを結び付けるというところまで住み手の理解、利用が及んでないのが現実。そのなかでその等級が自分にとってどのような価値があるのかを判断できる材料をもっと揃えていく必要がある。そのためにも「表示制度はできるだけわかりやすくシンプルに。今後も制度は改正されていくだろうが、そのたびに表示項目が増えていくのではなく、逆に絞られていくぐらいのわかりやすさに向かっていくことが普及率を高めることにつながり、コスト・プライスとの関係で性能を考える習慣が市場のなかでできていくことにつながるのではないか」と松村氏は今後を展望した。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説

2026.01.22

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15