インクルーシブデザインの産学連携研究がスタート

LIFULL、日建設計、東大・松田研究室などが社会実装を目指す

多様な人とともに、誰でもが住みやすい・暮らしやすい住宅づくり・まちづくりに取り組むインクルーシブデザインの確立に向けた動きが始まった。バリアフリー、ユニバーサルデザインの先にあるデザインプロセスの確立と社会実装を目指す。

LIFULL、日建設計、日建設計総合研究所、CULUMU、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻・松田雄二研究室の5者が、暮らしやまちづくりのアクセシビリティとインクルーシビティの向上を目指し共同研究を開始、第一弾として行った「住まい・まちづくりのインクルーシブデザインに関する実態調査」を公表した。

インクルーシブデザインとは、ユーザーを中心とし高齢者や障害者など多様な人に優しいサービスやプロダクト創出を目指すデザインアプローチとされる。バリアフリーデザインが障壁となるものを除去すること、ユニバーサルデザインがすべての人に役立つデザイン、そしてインクルーシブデザインは多様な人とともに実現するデザインであり、「デザインのプロセス」(東京大学・松田雄二准教授)を指す。

しかし、現状では住宅弱者が心身の変化に対応しながら安心して住み続けられる住宅を選択するための客観的な情報や指標が十分に整っていない。「住まいや街中の安全性を高めること、そこに当事者の意見を取り入れることが重要」(日建設計総合研究所・今枝秀二郎氏)と、共同研究では、高齢者や障害者が住み続けるために必要な住宅性能や条件を明らかにし、その体系化を目指す。一方で、住宅供給者に対して、住宅弱者のニーズを反映した設計・開発・サービス提供を促し、適切な住宅を選びやすくなる社会的な仕組みを構築する。さらに、住宅に関する知見や指標開発のノウハウを活かし、将来的には建築や都市空間における包摂性やアクセシビリティの向上にもつなげていく考えだ。

LIFULLの龔軼群(きょう・いぐん)・LIFULL HOME'S FRIENDLY DOOR責任者は「車いすの方が物件のスペックの理由で住宅を選べないなどハードルはまだまだ多く、つくる段階のデザインに課題がある。高齢者、障害者、外国籍など多様な人が取り残されないデザインの在り方が重要」と産学連携の意味を話す。

一生涯住める価値を創出

官、民、当事者との連携も視野に

具体的な研究内容は、住宅弱者に対する調査を通じて住宅を選択する際に求めるニーズを体系化、インクルーシブデザインの検討、開発につなげる。

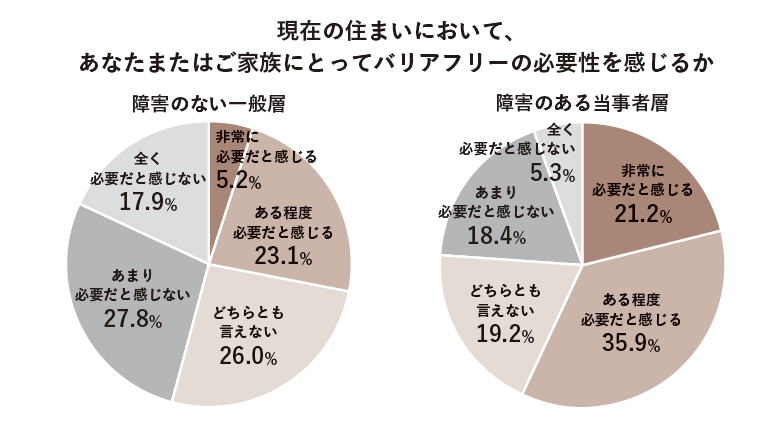

今回公表した「住まい・まちづくりのインクルーシブデザインに関する実態調査」は、住宅弱者が自由に住まいを選べない実態を踏まえ、生活者の住まいにおけるバリアフリーに関する意識、実態について全国691人(うち本人もしくは家族に障害がある人160人)を対象に行った調査。

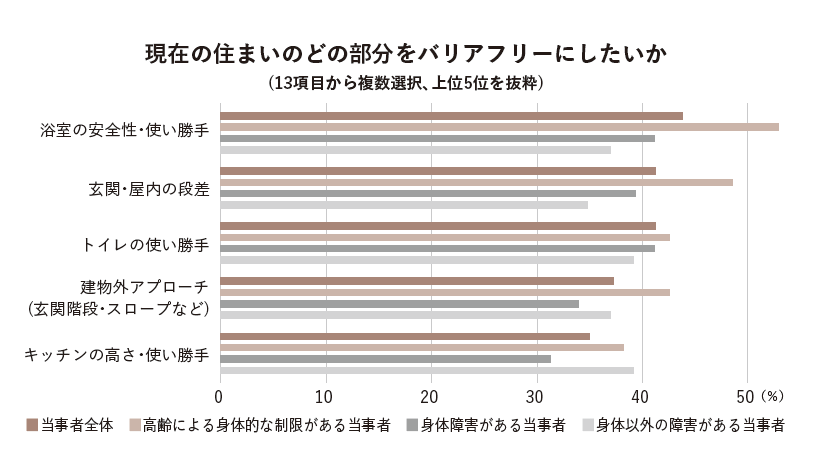

「現在の住まいにおいて、あなたまたは家族にとってバリアフリーの必要性を感じるか」の問いには、障害のある当事者層の「必要」との回答は57.1%と6割弱だが、障害のない一般層は28.3%にとどまる。ただ、一般層でも年齢の上昇とともに「必要」の割合が高まっている。当事者層が日々の生活で実際に不便や危険を体験しているのに対し、一般層はバリアフリーを「将来の備え」の一つとして検討しているため、現時点で具体的な不便さをイメージ・実感できていないと推察している。また、障害のある当事者が住まいでバリアフリー化したい部分は「浴室の安全性・使い勝手」「玄関・屋内の段差」「トイレの使い勝手」など日々の生活に関わる部分が上位。バリアフリー不足により生活に支障をきたしている箇所であり、障害によって希望する箇所に違いがある。「障害の違いによるニーズについては今後の研究でもしっかりと意識していきたい」(CULUMU・桑原寿記氏)と話す

こうした調査をベースに、インクルーシブデザインの住まい・まちづくり領域における課題を提示、インクルーシブデザインの指標の検討、開発へ、さらにはその指標、プロセスの市場導入へとつなげていく。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

リフィード 社員リレーによるオンラインセミナー「リフィードのこぼれ話」いよいよ後半へ

2026.02.16

-

硝子繊維協会 住宅の設計・施工者に向けた特別セミナーを開催

2026.02.16

-

(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー

2026.02.09