(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいのリフォームコンクール

建物の健康寿命を伸ばすリフォームの力

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが主催する「第42回住まいのリフォームコンクール」の受賞作品が決定した。

審査委員長を務める松村秀一 神戸芸術工科大学学長は、「既存住宅の寿命が伸びている今日の状況下での一番の課題は、建物の健康寿命を伸ばすこと。

リフォームこそ、この課題に正面から答える最も重要な建築行為」と話す。

受賞作はいずれも20~90年超と築年数が経っており、各自のユニークな取り組みを通して「建物の健康寿命」を伸ばす例を示した。

また、1985(昭和60)年度から実施してきたコンクールの40周年を記念し、「大きな規模、金額ではなくても、キラリと光る作品」を称える「ナレッジ賞」を新設した。

国土交通大臣賞

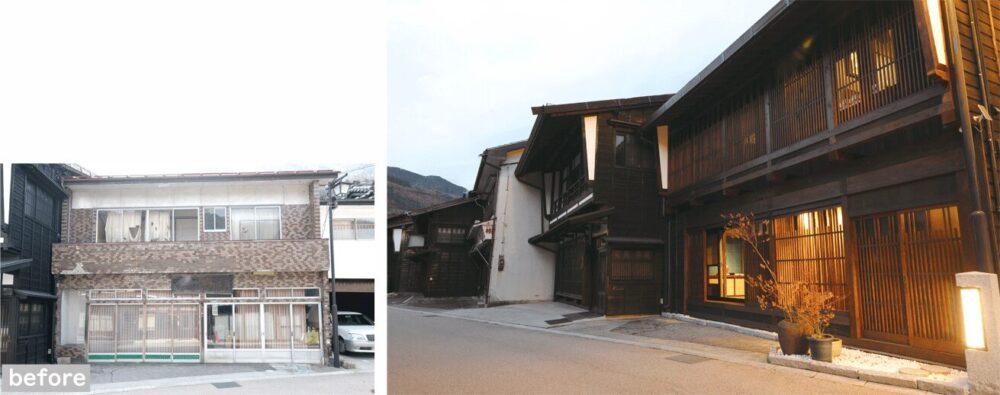

漆の里焼きサワラの家

(長野県塩尻市)

木曽の街並み再生のため設計者が移住

次世代担う若い職人の実習の場にも

国土交通大臣賞を受賞した「漆の里焼きサワラの家」は、重要伝統的建造物群保存地区である長野県・木曽平沢地区にある築72年の建物を設計者である川島宏一郎氏が、自邸として購入し、リフォームした事例だ。伝統的な漆器の産地でもあるこの地区は保存地区であるにもかかわらず、観光客も少なく、空き家も増加している。町並みや文化に惹かれ移住した川島氏が、まち全体の再生に向けた第一歩として手がけた。

「もったいない」をテーマに、製材所で変色し腐りかけたサワラの板を焼いて再生して使うなど、様々なリサイクル部材を活用。耐震性、断熱性の向上に加え、薪ストーブ、太陽熱温水器などを採用し、ゼロカーボン化にも取り組んだ。中山道に面するファサード部分は、周囲の景観と調和するよう防火対策の格子を採用した。

さらに、川島氏は専門学校の教員として大工育成に関わっており、断熱、庭の施工は学生の実習の場とした。リフォーム工事完成後には、空き家再生・活用の重要性を広めることを目的に、地域の建築士事務所協会の講習会の場として提供しているという。1つのリフォーム案件が空き家問題、環境配慮、若手の人材育成などの社会課題解決や街並みの景観向上などにつながっており、松村審査委員長は、「複合的な取り組みであり、非常に高く評価できる」と称えた。

川島氏は同地域にある14の建築物を自ら買い取り、改修・保存活動を行っている。「健康寿命以前に、寿命がなくなりそうな伝統的な建築物がまだたくさんある。取り組みを広げるとともに、既存建物改修の公的支援拡充を働きかけていきたい」と語った。

(独)住宅金融支援機構理事長賞

新旧混成‐旧耐震建物の再生モデル(タウンヴィラ摂津)

(東京都新宿区)

旧耐震マンションを住みながら再生

(独)住宅金融支援機構理事長賞は、築50年超の旧耐震賃貸マンション再生事例が選ばれた。居住者が住んだ状態のまま補強工事を実施し、新築同様の耐震性を実現した。既存不適格物件の場合、銀行融資が困難となり建て替えが難しいケースがあるが、新宿区民間初となる耐震改修促進法の認定を取得し、増築確認申請と検査済証を再取得。その結果、改修コストを抑えつつ、建物の資産価値向上につなげ、融資借り入れを実現した。また、循環と建物への愛着を深める狙いで、廃棄予定だった既存外壁タイルを再活用し、施主、施工者、設計者の3者によるDIYで塗装した。

設計した今野広大氏は「施主を交えてDIYをすることで、愛着を持ち、後世につながっていってほしいと考えた。今後、既存不適格物件の再生案件が増えると予想される。モデルケースになればいい」と期待を込めた。

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事長賞

ヨコとタテにつながる長屋~都市に住む~

(大阪府大阪市)

大大阪長屋文化の魅力と可能性を伝えるモデル

(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事長賞を受賞したのは、大阪の長屋を改修した事例。大大阪時代の長屋が多く残る大阪・阿部野区で建築事務所を構え、多くの長屋改修に携わってきた伴現太氏が築95年の5軒長屋の1戸を自邸としてリフォームした。2階外壁後退など当時の町並みルールを継承しつつ、内部に吹き抜けや天窓をつくり通風と採光に努める、遮音や断熱を施すなど工夫を凝らし、現代に合った快適な住まいを実現した。長屋改修の魅力と可能性を伝えるモデルハウスとしての役割を担っており、住宅ストックの幅を広げる観点から優れた取り組みであると評価された。

伴氏は「大大阪時代の長屋は、当時の富裕層向けにもつくられており、欄間や建具など素晴らしい意匠、技術が残っている。この自邸で長屋改修は46件となるが、今後もリフォームを通じて長屋文化を残していきたい」と語った。

(一社)住宅リフォーム推進協議会会長賞

大きなクローゼットと小さな居場所が繋がる家

(神奈川県川崎市)

自由にDIY可能なクローゼットを家の中心に

(一社)住宅リフォーム推進協議会会長賞には、収納スペースを中心に据えたマンション改修事例が選ばれた。設計者の坂口佳氏のオフィス兼自邸であり、坂口氏は「もともと物が多く、散らかりがちなため、ものを閉じ込めるのではなく、見せる収納にできないかと考えた。“断捨離”とは真逆の発想」とコンセプトを説明する。通常なら隅に追いやられる収納を部屋の中心に置き、壁は下地の間柱をあえて露出させ、DIYの自由度を高めた。生活感を無くすことに躍起になる現代住宅のトレンドとは一線を画す、モノに溢れるライフスタイルを許容する考え方が評価につながった。松村審査委員長は「住み手が参加して徐々に工作していく居住空間の在り方は、今後様々なバリエーションが出てくることを期待したい」と講評した。

(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会会長賞

築69年の平屋を住み継ぐ、繋ぐ。上峰町ノ家

(佐賀県三養基郡上峰町)

施主と工務店のタッグで柔軟プラン

(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会会長賞には、10年ほど空き家になっていた築70年の平屋を改修した事例が選ばれた。佐賀県で中古住宅再生を手がける新成工務店が、自社のモデルルームとして整備する予定だったが、妻の実家である佐賀県上峰町で住まい探しをしていた若い子育て世帯が「リフォームします。お楽しみに!」ののぼり旗を見つけ、購入に至った。耐震等級3、断熱等級6への性能向上を実施し、施主の生活に合わせプランを練り直した。「リフォーム途中から施主の方が入ったことで、隠す予定だった梁を残したりするなど、話し合いながら柔軟にプランを変えていくことができた」と同工務店の小森進ノ介代表取締役。施主と工務店の連携によるリフォームで、新しい空き家再生の形を地域に生み出した作品として評価された。

審査委員特別賞

小さく豊かに<実家リノベーション>

(熊本県熊本市)

コンパクトな二世帯平屋の好例

審査委員特別賞の1つは、両親と同居するための実家木造住宅リフォーム事例。当初は増築を検討していたが、設計者の提案により維持管理しやすいよう、70㎡の規模を変えずに性能向上、プラン変更を実施した。重視したのは「個」の尊重。日当たりの良い南側にLDKを配し、そこから水回りや各部屋にアクセスし、プライベートを確保できる間取りとした。また、LDK前には憩いの場となる路地玄関を新たに設けた。施主は「個を大切にした間取りの快適さ、暮らしやすさはもちろん、断熱性能の高さは想像以上」とコメント。審査委員の池本洋一 SUUMO編集長は「建物の健康寿命が延びているだけでなく、二世帯で住む精神的な安心と高い断熱性能によりご高齢の両親の健康寿命にも寄与しており、いい事例」と評価した。

審査委員特別賞

風景と住まう家

(福岡県北九州市)

水の風景を取り込んだ住まい

審査委員特別賞の1つとして、築39年のUR分譲集合住宅の買取再販事例が選ばれた。51.7㎡と限られた空間の中に、玄関からバルコニーまでつながる土間を設け、その脇に縁側のようなテラスと浴槽を設置。水のある風景を暮らしに取り込む独創的な住まいとなった。設備保証や床下給排水部分のアフター保証など買い手の不安を払拭し、多様な住まい方を誘発するようなチャレンジ的リフォーム事例として評価された。プロデュースおよび事業主であるOLDGEAR有限会社ひまわりの杉佳亮氏は、北九州・小倉エリアの活性化のため、「二拠点、他拠点でここにも家を持ちたいと思ってもらえるような空間をつくった」と狙いを説明する。既に販売を開始しており、年齢問わず女性からの問い合わせが多いという。

ナレッジ賞

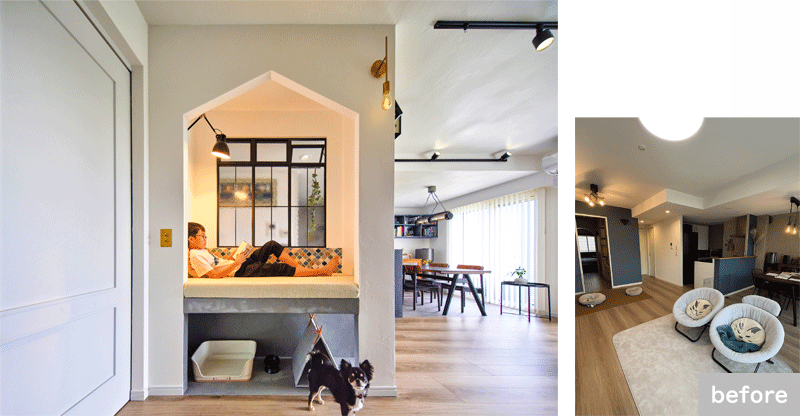

家族が集うヌックの魔法

(千葉県)

家族に元気をくれるヌック

ナレッジ賞の1つは、LDKの一角に遊び心のある0.8畳のヌックスペースをつくった事例だ。オーナーは築16年のマンションに住む夫婦と子、犬1匹の家族。床に寝転んで休憩する現状を変えるため、家事や勉強の合間にまったりできるヌックを希望した。

設計したOKUTAは、入口が三角屋根のようになった小さな二階建てのヌックをデザイン。上部には光が入る大きな3連の室内窓を設け、窓の下にはアクセントとして色とりどりのタイルを施工した。床部分にはクッション性のあるシートを設け、読書や仮眠などで寛げるような場所とした。下部には、愛犬が休憩できるスペースと収納を設けた。オーナーは「家族みんなが自然と集まるお気に入りの場所になった」と満足の声を寄せた。

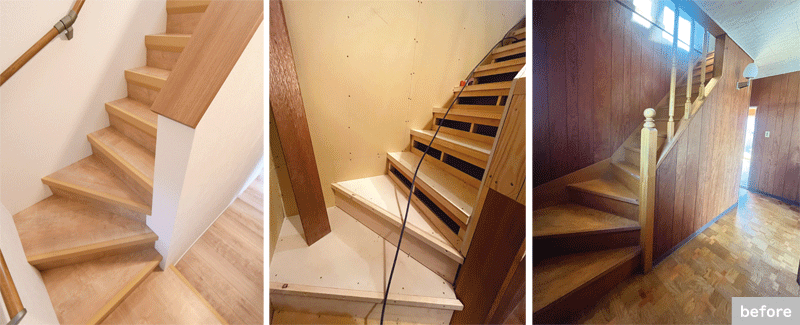

ナレッジ賞

「厳しい」制限への「緩やか」なこたえ

(北海道北広島市)

制限乗り越え階段をゆるやかに

三世代同居のために、階段を安全にしたいといの要望に応えた事例がナレッジ賞を受賞した。施主は急な階段を変えたいと希望したが、型式認定の軽量鉄骨住宅であり、鉄骨の梁が入っていることにより、架け替えは厳しかった。そのため、構造に絡まない上張り方法で踏み面寸法を広げ、勾配をゆるやかにした。施主は「怖さを感じなくなって、自然に階段を使えるようになった。きっと同じ年代に建てた人も多いと思うので、他の困っている人にも広まればいい」とコメント。担当した大工も「喜んでくれてうれしい。でもこの階段を作るのはゆるくないね(笑)」(※ゆるい、は北海道弁で容易でないの意味)と一言寄せた。リフォームにおける階段架け替えを諦める例が多い中で、1つのアイディアとして評価された。

ナレッジ賞

省スペースでの車いす生活

(東京都立川市)

車いすに合わせた細やかな工夫

車いす生活を送る高齢女性に丁寧にヒアリングして実施したリフォームの事例がナレッジ賞に相応しいとして選ばれた。施主は、1人での余生を豊かに暮らそうと2LDKの物件を購入したが、その後に突然重い病気にかかり、車いす生活となってしまった。「限られた予算の中で、最低限の尊厳を維持しながら自立した生活を送りたい」という要望に応じ、様々な改修を実施した。排泄行為で便器に車いすで移乗するには約1坪のスペースが必要であるため、増築できない条件下の中、従来の洗面室をトイレへと変更した。また、浴室には浴槽よりやや高い位置に物干し竿を追加し、自身で物干、取り込みができるようにした。さらに、寝室の物置部分に新たに洗面台を設け、伸ばした足が入るように壁をくり抜き、スペースを確保した。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29