住宅基礎を守る最新技術 増加する内水氾濫への備え

近年、大雨の増加により、住宅基礎の浸水被害が増加傾向にある。

住宅基礎が浸水被害に遭うと、建物の構造や耐震性への影響に加え、衛生・健康被害などの問題が発生し、復旧に多大な費用と時間を要する。

こうしたなかメーカー各社は、住宅基礎の浸水被害対策部材の開発・提案を強化している。

地球温暖化などの影響を受け、雨の降り方が局地化、激甚化している。気象庁の資料によると、1日の降水量が200㎜以上の大雨を観測した日数は、1901年以降の統計によると、最初の30年間の平均年間発生回数と比べて約1.6倍に増加している。

近年は水害が全国各地で多発し大規模な損害をもたらすことも増えている。損害保険業界は、2023年3月、水害により損保が支払った損害保険金の支払額を公表した。それによると、2018年台風21号で1兆678億円、24号で3061億円、西日本豪雨で1956億円。2019年は、台風15号で4656億円、台風19号で5826億円という莫大な損害保険金を支払っている。早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科の田辺新一教授は、「地球温暖化が進行し、海水の温度がこの10年くらいですごく上がっている。海水面の温度が上がる影響で、豪雨災害が起こりやすくなっており、損害額が1兆円を超えるような水害が今後もっと増える可能性がある」と指摘する。

ゲリラ豪雨、線状降水帯が増加

全国どこでも内水氾濫発生のリスク

特に近年、住宅市街地などにおいて注意が必要なことは、短時間の局地的なゲリラ豪雨、また、積乱雲が線状に並んで広範囲に長時間降り続く線状降水帯などの増加により、内水氾濫による床下浸水が拡大していることだ。内水氾濫は、大雨により下水道や排水路の処理能力を超えて水があふれ、低地に水が溜まる現象だ。この場合、河川氾濫に比べて浸水深は比較的浅いが、住宅の基礎部分(床下)まで水が達する床下浸水の被害が生じるケースが多くなる。床上浸水までの甚大な被害は避けられたとしても、基礎床面に溜まった水の排水、乾燥、消毒などの復旧処理に多大な時間がかかると言われている。復旧費用は約100万円~200万円に及ぶとされる。復旧は終わっても湿気、カビなどが発生しやすくなり、躯体がダメージを受け、衛生環境が悪化するリスクが高まる。

(一財)河川情報センター理事長、東京大学 名誉教授の池内幸司氏は、『消防防災の科学』の『巻頭随想 増える「内水氾濫」への備え』の中で、2013年から2022年までの10年間の内水氾濫による一般資産等被害額は、水関連災害の被害額の約1/3を占めると指摘。また、内水氾濫をもたらす時間雨量50㎜以上の大雨の発生状況最近10年間(2014~2023年)の平均年間発生回数(約330回)は、統計期間の最初の10年間(1976~1985年)の平均年間発生回数(約226回)と比べて約1.5倍に増加しているという。

年々、夏期だけでなく中間期も含めて酷暑が長期化する傾向にあり、雨の降り方が一昔前とは明らかに変わってきている。短時間の局所的な大雨により内水氾濫が発生し、住宅地で床下浸水の被害が生じるリスクは全国どこでも起こりえる状況にある。こうした中で、住まいを浸水被害から守る、住宅基礎の浸水被害対策部材への重要度が増してきている。

エービーシー商会

基礎打ち継ぎ部の弱点を解消

施工性、低コストも強み

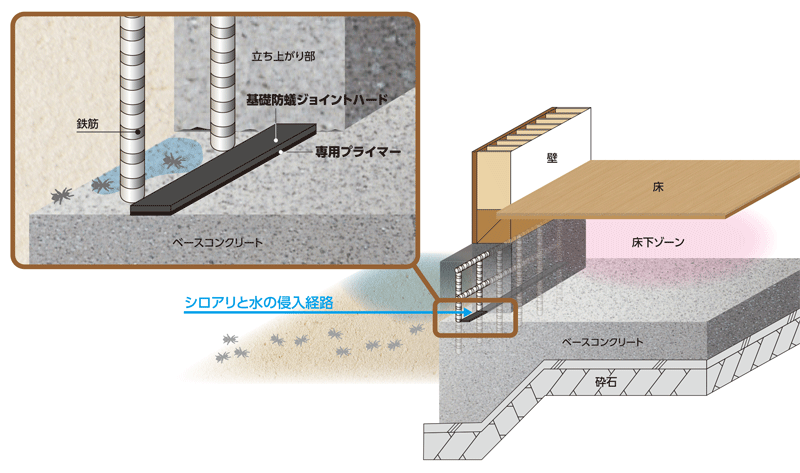

住宅の基礎は、ベースコンクリートと、立ち上がり部の打ち継ぎ部に、段差や隙間ができやすく、この基礎コンクリートの打ち継ぎ部から雨水が床下に浸入する恐れがある。また、高い湿度を好むシロアリにとってこの打ち継ぎ部の隙間が侵入経路となり、シロアリ被害の原因の一つとなっている。

エービーシー商会は、住宅の新たな課題である床下浸水とシロアリ侵入の双方を解決できる「インサル基礎防蟻ジョイントハード」を23年8月に発売した。基礎の打ち継ぎ部に使用するテープタイプの止水材で、早川ゴムと技術提携し、土木・建築事業分野で50年以上の実績を持つ止水技術とノウハウを住宅用に応用した。防蟻材を練りこんだブチルゴムが生コンクリートの水和反応の進行とともに結合し、打ち継ぎ部からの浸水とシロアリの侵入をガードする。プライマーを塗りテープを貼るだけで、乾燥時間を要せず、雨や雪の環境下でも使用でき、施工性も非常によい。住宅外周への施工のほか、インナーバルコニーや玄関ポーチなどで基礎が土に埋まるような場面での使用も効果的だ。

「線状降水帯やゲリラ豪雨の頻発により、日本全国で内水氾濫のリスクが高まっている。防災意識の高まりとともに、特に被害を経験した地域の工務店からの『インサル基礎防蟻ジョイントハード』への関心が高く、需要は急増している。特に基礎断熱工法を採用している住宅では、床下に湿気が入ると深刻な問題となるため、この製品の重要性がより高い」(同社)。

また、床下浸水(地盤面から450㎜以下の浸水)は、火災保険の適用外になるケースが多く、修繕費用は100万円から200万円程度かかるため、工務店や施主にとって大きな負担となる。対して、標準的な住宅の基礎外周をカバー可能な「インサル基礎防蟻ジョイントハード」の1セット(8m×5巻で40m分)の材料価格は約4万5000円。「床下浸水の修繕費用と比較すると、初期投資としての価値が高い」と強調する。

早川ゴム

万が一の基礎の床下浸水にも

スムーズな排水を実現

床下浸水のリスク低減だけでなく、万が一、床下浸水した場合にも、より迅速に、効率的に排水作業が行えるように開発された浸水対策商品もある。

早川ゴムが展開する「ベンソンMBG」は、防蟻ブチルシートを巻いた樹脂製の水抜き菅などで構成する住宅基礎水抜き孔システムだ。打設生コンクリートの水和反応が進行するに従って生コンクリートと接着する性質を持っている。そのため、基礎部と一体化し、高い止水性をもたらす。また、大学、防蟻メーカーなどのシロアリ対策共同研究の結果を活用し、防蟻性能も付与。止水性、防蟻性両方を実現している。工事中の排水効率を高めるだけでなく、水害時にも床下の水を効率的に排出できる機能を持つ。約12年前に開発され、当初は工事中、基礎の床下にたまる水の排水を主目的としていたが、大雨が頻発する中で、現在では水害対策としても注目度が高まっている。

工事中の基礎床面に溜まった水の排水を目的とした従来からの対策としては、小口径の塩ビ管を設置し、排水後はモルタルなどで穴を塞ぐことが一般的だが、この「ベンソンMBG」は、工事完了後も活用できる。開閉式の蓋を開けることでスムーズな排水を実現する。また、床下浸水後、室内のフローリングをはがしての排水や乾燥などを行うには通常約3日かかる作業が、「ベンソンMBG」を使用すれば約1時間で排水できる。

通常は玄関以外の側面に3〜4個設置し、現場の判断によって増やすこともある。基礎の幅に合わせて延伸できるアタッチメントも用意。ベタ基礎だけでなく、専用のスリーブホルダーを使用することで布基礎にも対応している。「近年の豪雨災害の増加に伴い、『ベンソンMBG』への関心が高まっており、採用が増加している」(同社)。

城東テクノ

キソパッキング工法のパイオニア

床下浸水からの復旧の手引きを公開

城東テクノの「キソ止水プレート」も、コンクリートの打ち継ぎ箇所に鋼板製のプレートを埋め込むことで、浸水やシロアリの侵入経路を防ぐ製品だ。基礎コンクリートを打つ前に専用のクリップを用いて鉄筋にセットする。15m、20m、25mの3サイズを用意。長尺巻物なので継ぎ目を少なくでき、より高い止水性を発揮する。この製品は当初シロアリ対策として販売されたが、現在は浸水対策としても注目され、売上は2021年から2025年にかけて1.5倍程度に伸びている。また、近年、住宅の高断熱化、基礎断熱工法の増加に伴い、弱点となる基礎の打ち継ぎ部からのシロアリ侵入を防ぐ対策としても採用が増えてきているという。

併せて、工事中に雨水が基礎の床面に溜まる問題を解決するため、基礎の床面に設置する「水抜栓」もラインアップする。水は下に浸透させるが中からの湿気は上がってこない特殊なフィルムを採用。細かいメッシュでシロアリの侵入も防ぐ。

また、同社は、2025年9月、『床下浸水時の「Jotoキソパッキング工法」復旧の手引き』を制作し、同社ホームページに公開した。「Jotoキソパッキング工法」は基礎と土台の間にパッキンを挟み、床下の通気を確保する方法。2023年6月に累計施工実績600万棟を突破し、現在では日本の木造住宅の半数以上に同社の「キソパッキン」が採用されている。「キソパッキング工法のパイオニア企業として、近年増加している浸水被害時の復旧手順を広めることで、安心して暮らせるまちづくりを次世代へつないでいきたい」(同社)と、実際に水害現場での復旧対応に豊富な経験を持つ信州大学工学部建築学科の中谷岳史助教の協力を得て、『床下浸水時の「Jotoキソパッキング工法」復旧の手引き』を制作した。「床下に溜まった水の排水」から「床下の乾燥」、「キソパッキン・土台水切りの清掃」、「その後の経過観察」までの復旧手順を解説している。

関西ペイント

塗料の側面からも対策を模索

基礎断熱工法に遮熱塗材の適用検討

都市部での内水氾濫など、水害が頻発する中で、大手塗料メーカーの関西ペイントでも、塗料による住宅基礎の浸水対策について情報収集を進めている。

一般的に、通常の塗料の厚さは約100ミクロン前後であり基礎の浸水対策としては十分とは言えない。また、厚膜型の防水塗料(約1㎜厚)も表面からの防水は可能であるが、基礎部のコンクリートが水を吸い上げる性質から、膨れや剥がれが生じやすく適用が難しい。「基礎部への塗料適用は、現時点では十分な検証データがなく調査段階にある。コンクリートの収縮が落ち着いた後に浸透撥水材(水性エクセラ)を塗布することで、表面からの水の浸入を遅らせる効果が期待できるが、あくまで補助的な役割にとどまる。塗料と他の防水対策を組み合わせることで、より効果的な浸水対策が可能となると考えている」(同社担当者)。

また、基礎断熱工法の浸水対策としても塗料の有効性について調査を進めている。外断熱工法では断熱材の上にモルタル仕上げを施すことが多いが、通常のモルタルだとクラックが入りやすい問題がある。そこで、「ヒルムA」という路面用遮熱塗材を使用することで、クラックを防ぎつつ、呼吸性も確保できる可能性があると考えている。

台風・豪雨により、全国どこにいても内水氾濫による床下浸水被害は起こりうるといっても過言ではない。基礎の床下浸水対策は、万が一のための備えではなく、必須の対策となりつつある。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説

2026.02.02

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29