新築縮小時代を勝ち抜く 必須の「アフターサービス」戦略

新設住宅着工戸数の減少が続く中、ハウスメーカーやビルダーにとって、競合他社との差別化戦略が一層重要になる時代になってきている。

そこで重要度を増しているのが、長期保証をはじめ、継続的な点検・修繕・相談窓口を維持するアフターサービスだ。

「買って終わり」では顧客ロイヤルティは残らない。

住宅購入後、アフターサービスを通じて、いかに顧客との接点を維持し、信頼関係を構築するかが重要になる。

実際に、顧客満足度調査でも、アフターサービスは、住宅会社を選ぶ際の重要な評価軸となっている。

また、ストック市場開拓に向けてもアフターサービスが重要になる。

アフターサービスを通じて常日頃のつながりの中で信頼関係を構築し「生涯顧客化」することができれば、設備交換などのリフォーム、さらにはその先の大規模リフォーム、建て替えといった仕事に結びついていく。

アフターサービスが「選ばれる住宅会社」になるための必須の差別化戦略となっている。

また、進化する3つの中小工務店向けのアフターサービスを紹介する。

住宅市場は非常に厳しい状況にある。

2025年8月の新設住宅着工戸数は、6万275戸(前年同月比9.8%減)で5カ月連続の大幅な減少となったが、これは4月以降、駆け込み需要の反動減が続いているためだ。

利用関係別にみると、持家が1万7532戸(同10.6%減)、貸家が2万6585戸(同8.1%減)、分譲が1万5819戸(同8.2%減)。また、分譲の内訳は、マンション6148戸(同18.0%減)、戸建て9476戸(同1.1%減)で、これら全ての項目で5カ月連続の減少となっている。

資材価格や人件費の上昇に加え、都市部を中心に土地価格も上昇しつづけており、住宅価格は上昇の一途をたどり、住宅の取得環境は悪化し続けている。

人口減少、世帯減少などもあり、今後も中長期的に国内の新築住宅市場は縮小していくと見込まれている。受注競争はさらに厳しくなっていくことが予想される。

新築戸建購入者の7割が保証サービス重視

こうした厳しい市場環境の中で、ハウスメーカー、ビルダーなどが強化しているのが、長期保証をはじめとした、継続的な点検・修繕・相談窓口を維持するアフターサービスだ。アフターサービスを通じて、引き渡した住宅を長く大切に維持管理し続ける、姿勢を示すことで、差別化につなげようとする住宅会社が増えている。

住まいも人も長寿命化する中で、住宅購入者の意識も変わってきている。住まい探しをする際に、保証サービスを重視する人が増えているのだ。

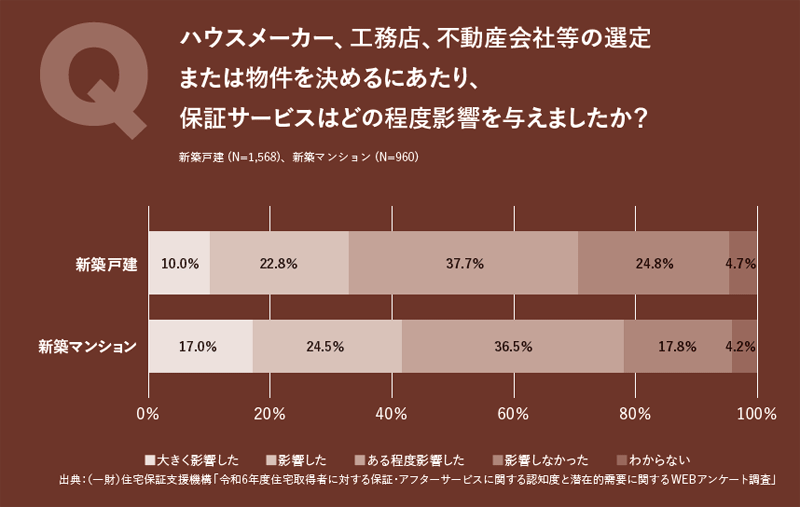

(一財)住宅保証支援機構の調査によると、「ハウスメーカー、工務店、不動産会社などの選定や、物件選びに保証サービスが影響した」と回答した人は、新築戸建購入者のうち70.5%と多い。詳しくみると、「大きく影響した」が10.0%、「影響した」が22.8%、「ある程度影響した」が37.7%となっている。

また、実際に住宅を購入してから5年以内に不具合が起き、修理が必要になった人は28.7%にのぼった。4人に1人以上が何らかの不具合を報告しており、その保証サービスの重要性がうかがえる。

そのほか、住宅の保証サービスに関して、法律による10年の義務保証以外にどのようなものが欲しいか聞くと、トップは「保証期間の延長」で25.4%だった。2位の「内装・外装の保証」13.5%の2倍近い割合だ。3位は11.0%で「地盤の保証」となった。

保証を充実させることは、顧客へ安心感を与えるとともに、住宅の付加価値向上にもつながる。それだけに、住宅を建てて終わりではなく、今後は引き渡し後の保証をいかに手厚くできるかが成約の有無を分けそうだ。

「生涯顧客化」できるかも アフターサービスが鍵

また、ストック市場開拓に向けてもアフターサービスが重要になる。我が国の住宅ストック約6505万戸(2023年)のうち、居住世帯のあるストックは約5622万戸となっている。住宅ストックの中で、一定の質が確保された既存ストックは、約800万戸程度あると見込まれるが、既存住宅の流通戸数は年間約16万戸で、ほぼ横ばいで推移している。

新築市場が先細りしていく中で、ハウスメーカーやビルダーは、ストック市場の開拓に向けた取り組みを推進する。そこでも重要性が高まっているのが、長期保証をはじめとしたアフターサービスだ。引き渡し後の定期点検、メンテナンスを実施し、顧客接点を維持し続けることで、リフォーム工事、さらには紹介受注などの獲得が期待できる。いかに常日頃からOB顧客とサービス提供を通じて接点を持ち続けられるか、信頼関係を構築して「生涯顧客化」することができるかが、ストック市場で勝ち残っていくために避けて通れなくなってきている。

ただし、大手ハウスメーカーはアフターサービスを内製化して強化することができる一方で、多くの中小工務店は、目の前の新築受注に比べ手間もかかり、マネタイズがいつになるのかもわからないことから、手が回らない状況だ。

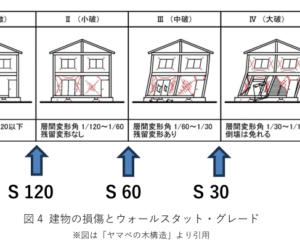

新築住宅では、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において、住宅取得者の保護を明確にするため、新築住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があった場合、事業者に10年間無償で補修等を行うことを義務付けている。また、09年に施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」において、事業者に瑕疵担保責任を確実に履行するための資力の確保を義務付けている。法律によって10年の保証は義務付けられているが、大手ハウスメーカーは10年の保証に独自に保証をプラスしてより安心感を高めている。構造20年、防水20年の初期保証に加え、定期的な点検とメンテナンス工事によって最大60年の保証を提供するハウスメーカーも珍しくなくなっている。

こうした中で、中小工務店向けに、アフターサービス、20年以上の長期保証、定期的な維持管理、メンテナンスなどを一式で請け負う外部サービスが充実してきている。中小工務店は、新築受注に専念したまま、大きな負担をかけることなく既存顧客との関係構築が可能になる。アフターサービスを充実させることは顧客満足度を高め、新規顧客の紹介に寄与するほか、リフォームやメンテナンスなど二次的な商流形成にも役立つ。アフターサービスで顧客の心を掴むことが新築縮小時代に勝ち残っていくための必須戦略になってきている。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13