戦後80年 住宅産業の源流 取材ノートからの「あの日、あの事、あの人」(下)

米国生まれの2×4住宅が登場

オープン化で市場拡大

住宅産業の牽引役を務めた工業化住宅だが、市民権を得た工業化住宅を横目に新たな工法が登場した。米国生まれの枠組壁構法住宅、つまりツーバイフォー住宅(2×4住宅)だ。円高、国際化、輸入障壁撤廃という外圧のなかから輸入住宅が台頭し、その一つが2×4住宅だった。プレハブのように工場生産ではなく、現場で工場生産に近いやり方でパネルを組み立てていくシステムで、現場では手づくりが主体だった日本の在来工法に与えた衝撃は大きかった。

プレハブ住宅の黎明期とあって昭和40年代、工業化住宅を軸とするオペレーションブレークスルーといったプロジェクトを推進していた米国への視察団が官民を含めていくつも派遣された。だが、視察団員を驚かせたのは工業化住宅ではなく、むしろ木造の住宅工法として一般化していた2×4工法だった。

竹中工務店から入社数年の身で参加した安藤武彦氏(現・都市居住評価センター相談役)は「工場生産住宅に対抗するかたちで全米ホームビルダー協会(NAHB)が2×4のシステム化、標準化を追求していた。大規模な工場をつくらなくても品質の高い木造住宅が建てられる合理的な工法だと思った。オペレーションブレークスルーの実験住宅よりも、米国では一般的なこの2×4住宅に刺激を受けた」と語る。

すでに木造のプレハブ住宅を展開し、大和ハウス、積水ハウスなどと大手プレハブ住宅メーカーの一画を占めていた永大産業も2×4住宅に目を向ける。永大産業に入社して間もなくの昭和44年(1969)に視察した阿部市郎氏(現・NPO建築技術支援協会相談役)も、その2×4に感激した一人で、帰国後に実大実験などを行ない、十分な強度を確認、昭和46(1971)年には建築基準法の38条認定を取得するなど商品化に乗り出している。だが、その普及段階で永大産業はオイルショック後の不況で昭和53年(1978)に倒産、住宅事業から撤退、建材メーカーとして歩む道を選択した。そして阿部さんが転進先として昭和54年(1979)に入社したのが三井ホームだ。デベロッパーの三井不動産が2×4住宅での住宅事業進出を狙い設立しており、社長は三井不動産社長でもある坪井東氏。坪井さんの三井ホームに注ぐ熱意はすさまじく、その行動量は本体をしのぐのでは、と感じられるほどだった。プレハブ住宅の後を追っての企業化だったが、それだけに逆に面白かったのかもしれない。追いつけ、追い越せとゲキを飛ばした。とくに2×4の普及において大きなジャンプ台となった昭和48年(1973)のオープン化に力を注いだ。プレハブ住宅が企業のクローズド方式だったのに対し、2×4は工務店などが自由に建築できるようにとのオープン化で、そこには米国やカナダの森林・木材業界の強い要請があった。国内の木材、さらには合板業界なども後押しした。建設省の指導もあって昭和51年(1976)に日本ツーバイフォー建築協会が設立され、会長には坪井さんが就く。2×4住宅は建築基準法で耐震、耐火、断熱性能など技術基準も規定され、それらがすべてオープン化により全国の工務店などに共有される。実証実験の成果をもとに共同住宅や3階建てにも適用される。オープン化によって着実に市場は拡大していく。いまや2×4は2024年度の新設着工戸数ではプレハブ住宅を上回る勢い。攻守逆転だ。ミスター2×4とまで呼ばれ、ことあるごとに「2×4の普及率はどうなっているか」と気にかけていた坪井さんも、さぞかし天上で笑みを浮かべていることだろう。

設立当初200社足らずだった2×4協会の会員数は2024年度末で715社を数え、累積戸数も340万戸に達する。いま、国策として木材利用の推進がうたわれ、木造建築が脚光を浴び、2×4住宅のさらなる伸長も見込まれている。加えて新たな製材品、CLT(直交集成板)が注目を集めており、「CLTは壁を構成するという点で2×4と親和性が強く馴染みやすい。2×4とCLTが結びつくことで2×4がさらに発展する可能性が高い」(阿部市郎氏)との声が響く。2×4の動向には目が離せない。

ちなみに、戦後大手プレハブの一画を占めていた永大産業の倒産は大きな衝撃を与えたが、阿部さんを筆頭に同社の住宅部門の人材は引っ張り凧だった。転出組が三井ホーム、ミサワホームなどで活躍、各社の成長を支えると共に業界にも貢献した。殖産住宅もそうだったが、倒産企業が住宅産業の人材供給のパイプに―は皮肉というしかない。

なお、住宅産業が成長を続けるなかでプレハブ建築協会や木造住宅産業協会、日本ツーバイフォー建築協会など住宅関係団体が相次いで設立されていく。ただ、その一方で、バラバラで住宅産業界としての統一的な動きが取りにくいということで、財界の経団連のように統一した団体が必要との声が持ち上がる。建設省のカケ声もあって平成元年(1989)住宅建設業団体協議会が設立される。ここで問題になったのは誰を初代会長にするか。つまり、当時の大和ハウスの石橋信夫、積水ハウスの田鍋健の両巨頭のいずれに引き受けてもらうか、譲ってもらうか、だ。二人とも団体設立には大賛成で、設立に向けて尽力もした。初代会長の就任にも意欲的で、それだけに難しかった。最後は建設省も交えて田鍋さんに譲ってもらうかたちで石橋さんが初代会長に就く。「実力者が並ぶというのはやっかいで難しい」と当時を知る建設省の元幹部は苦笑いする。同協議会はその後、平成4年(1992)に住宅生産団体連合会へと発展するが、ここでの初代会長はこんどは田鍋さんだ。住団連の設立を機に住宅産業界が不動産業界、建設業界などと肩を並べる地位を固めていく。いまや住団連の会長経験者は叙勲においても民間最高位の候補だ。住宅産業が栄誉にふさわしい社会、業界への貢献をどう続けていくか―。

工業化を先導した日本住宅公団

PC工法の開発、部品化も花開く

住宅産業の源流をさかのぼるとき、やはり語らなければならないのは住宅行政だろう。すでにいくつか触れてきてはいるが、住宅不足の解消、粗末な住宅水準の向上を目指してさまざまな住宅政策を繰り出し、試行錯誤を繰り返しながらも民間企業を誘導、支援した行政マンの熱い姿もそこには間違いなくあった。

なかでも日本住宅公団(現・都市再生機構)が住宅工業化に果した役割は大きい。不燃化の大合唱のもと大型PC版(プレキャストコンクリート)を工場生産し、現場で組み立てていくPC工法が公営、公団住宅に導入、中高層住宅の主流工法になっていく。大量発注を前提に大成プレハブなどゼネコンによるPC工場の建設が相次いだ。ここでは公団が千葉の作草部団地に導入した移動式PC工場が大きな引き金になった。一つの団地建設が竣工すれば次の建設団地に移動するというPCプラントであり、もちろん日本初めて。その省力化の威力に驚き、「これからの中層プレハブはこれだとばかり建設業界が工場建設に動いた。〝作草部ショック〟と言われた」と、建設省から日本住宅公団に調査研究課長として出ていた澤田光英氏は愉快そうに語っていた。澤田さんの公団での働きはめざましい。工業化技術開発の量産試験場の設置、さらにはPC版中高層住宅の実現のための実験施設であるストロングルームも昭和42年(1967)に建設した。この実大実験施設はその後のPC工法の高層化に大きな貢献をしている。

この時期、PC工法は工業化住宅の先兵としてPC産業の構築さえささやかれた。プレハブ建築協会が設立されたときも、会員の主力も当初はPC住宅業者で、戸建てプレハブはその蔭にいた。だが実際にはPC住宅企業化の中心はゼネコンであり、どうしても請負体質から脱け出ることができない。公営・公団住宅の発注をアテにするだけで、民需を開拓しようという意欲にも欠けていた。やがて尻すぼみとなり、産業としてはまとまらなかった。プレ協も運営は戸建てメーカーが中心になっていく。

ただ、PC住宅の推進で大きな成果を上げたのが、部品化である。PC工法は躯体の合理化だが、それだけでは本当の合理化にはならない。内装の部品化、設備の部品化を進めてこその合理化だ。現場での手作業による湿式でなく、工場で生産した建材、設備を組み立て、ハメ込んでいく乾式への転換だ。プリント合板、石こうラスボードなど新建材による内装プレハブが開発され、壁革命の橋渡しをしていく。設備もステンレス流し台、玄関用スチールプレスドア、小型換気ファンを皮切りにアルミサッシなどが製品化、公共住宅用規格部品(KJ部品)として認定され、やがてこれが民間にも普及していく。

部品の導入に際しては数多くのエピソードがあるが、浴槽の開発もその一つ。当時は、一品生産の木製が中心で、風呂桶屋が手づくりでつくっていく。ところが、住宅団地では大量発注となる。埼玉県での大型団地、草加松原団地の建設に当たっては何千戸分を一時期に発注したが、追いつくはずがない。関東中の風呂桶屋が動員されるテンヤワンヤで、他の仕事ができなくなったとか。これを教訓に量産型の浴槽開発へと進む。量産試験場の場長、建築部設計課長、東大教授となる学研肌の本城和彦氏が開発中の浴槽に自ら入るという人体実験をしたとの話も伝わる。公団も幹部、職員とも皆、燃えていた。

KJ部品による住宅部品化のうねりはやがて品質や価格などの面で硬直化の弊害が出てきた。そこで民間の発想や技術開発を促そうということで、建設省はKJ部品を吸収するかたちで、昭和48年(1973)に新たな組織、住宅部品開発センター(現・ベターリビング)設立へと動く。だが、ここで通産省から反対の横やりが入る。丁々発止のケンカだ。通産省は一歩譲っての共管での設立を提案したが、建設省の最前線、住宅生産課の血の気の多い面々が一歩も後に退かない。住宅局のトップが共管も止むを得ずと、共管のりん議書も回わしてきたが「ふざけんじゃないと、りん議書を机の引き出しに入れ、カギを締めてしまった」と語るのは当時の課長補佐の上野公成氏(後に参議院議員、内閣官房副長官)だ。りん議書が回わらず、ストップしてしまった。結局は応援団や仲介役も出て、建設省の粘り勝ちで、建設省の専管となる。

このときは民間企業も両省のサヤ当てに巻き込まれての大騒ぎだったが、これもまた、創成期の新たなモノを生み出す、新たなコトを成そうとする人々のエネルギーのなせるワザということだろう。

ちなみに民間人として特筆されるのは、日立化成の岡屋武幸氏だ。創成期の住宅産業界において行政と民間のパイプ役を務めた。岡屋さんの努力と知恵で実現したプロジェクトは少なくない。ジャーナリスティックなセンスを持ち、文筆家でもあった。日立化成を退職後にベターリビングに迎えられるが、まだまだこれからというときに帰らぬ人に。BLの一角には岡屋文庫があるし、記者のオフィスにも大量の岡屋資料がある。いまだにいろんな会合で岡屋さんの名が懐かしく語られている。

住宅部品センターはいまBLとして認定部品も70品目を超えるまでに発展している。そしてこの住宅部品の発展が住宅工業化、住生活水準向上に大きな役割を果たしたことは間違いない。ただ、そこにはこうした先人たちの血の滲むような苦闘のあったことを忘れるわけにはいかないだろう。

それにしても、木造の戸建てや長屋が大半の時代に、鉄筋コンクリート造の共同住宅で、しかもステンレス流し台、シリンダー錠、洋風便器、風呂場の付いた公団住宅は人々の憧れの的であった。入居募集は数十倍が当たり前だった。個人的には記者も15回も抽選にはずれ、落選回数の優遇措置でやっと入居できたときは嬉しかった。同公団の初代総裁は民間人の銀行家で、戦後の造船不況の折に再建屋として名を馳せた加納久郎氏であり、未知数のPC住宅や新設備の導入などに決断を下した見識と実行力の人だった。初めての入居募集のときにはPRのため自ら街頭に出てチラシを配ったことなども語り草だ。

住宅を夢に終わらせたくない

アフォーダビリティに挑戦を

住宅産業は戦後の焼け野原が水源となり、そして好不況の波を繰り返すなかで、昭和40年台初めに目標としていた一世帯一住宅が達成、オイルショックなどを乗り越えた住宅産業は量から質へとカジを替え、さらにファージーな〝味〟の時代へと移行。生活のニーズを把えることはもとより、シーズをも先き取りした提案型の企画住宅へ突き進む。そこでの中身は多様化し、様々な性能を付加していく。いわく、地震など災害、高齢化、少子化・子育て、超耐久、健康、省エネルギー等々。数多くの社会課題に対応した商品開発へとシノギを削る。さらに住宅の品質確保促進法、住生活基本法、建築物省エネ法などの施策が住宅への要求性能をより高みへと導いていく。

この状況のなかで、いまさら戦後を顧みる意義は少ないとの声も出る。だが、歴史は繰り返す。今を凝視すると住宅産業の戦後の体験と実に似た環境にさらされていることに気がつく。さらに言うなら40年、50年前に浮上した課題がいまなお解決されず、積み残されているものも少なくない。戦後80年からどう学び、どう新たな道を切り拓いていくのか。

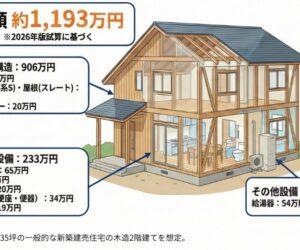

いま住宅業界が突きつけられている問題の一つが「住宅価格」だろう。いまや住宅価格の年収倍率は7倍、8倍、10倍の声さえ出る。1992年の新経済5か年計画では住宅取得の指標として〝年収5倍〟が打ち出されたが、そんなものはもうどこかに吹っ飛んでしまった。富裕層向けとかで〝億〟の数字が平然と語られる。若い世代、一般サラリーマンにとって住宅は〝夢のマイホーム〟になりかけている。真面目に働く一般サラリーマンが手に届く〝アフォーダブル〟住宅への想いを強くするのは当然だろう。

だが考えてみれば、アフォーダビリティは住宅産業の原点、源流だったはずだ。住宅の工業化もそのためだった。ミサワホームの100万円住宅「ホームコア」がそうだし、積水化学のハイム発売の新聞広告のキャッチコピーは「マイホームが夢に終わっては―」だ。ハイムの広告はコピーとともにクレーンでルームユニットを吊り上げている写真。そこには革新的な工業化技術によるコストダウンで価格を下げ、マイホームの夢を叶えるとの想いを込めている。政府もパイロットハウスやハウス55計画など提案技術コンペを実施した。なかでもハウス55計画は100㎡の住宅でセントラルヒーティング付き、価格500万円という条件のもとでの技術提案だ。入選したのはミサワホーム、竹中工務店、清水建設の3グループで、3グループは技術研究組合をつくり、実用化への道を探った。この技術組合で理事長をつとめた新日本製鉄の社長、稲山嘉寛氏のハウス55計画の実現にかける熱意は大変なものだった。住宅の必要性を力説した。「国民のための良い住宅をぜひつくれ、いくらカネを使ってもいい。カネは私がもってくる。真に国民が喜ぶ住宅ができるなら国は一千億円をかけたっていいんだ」とハッパをかけた。日本を代表する企業のトップからこんな言葉をかけられる住宅産業のなんと幸せなことか。

ただ、このハウス55は、ミサワホームハウス55、小堀ハウス55、ナショナルハウス55として商品化されはしたものの成功したとは言えない。急速に多様化するソフト化など市場ニーズに価格制約で各社とも対応できなかったのだ。

これが何を意味するか。価格面で工業化住宅の優位性がしだいに衰えていったということだ。2×4住宅や、木造在来軸組み工法が、プレカット部材の導入などを含めて懸命に合理化に取り組んだ。日本住宅・木材技術センターの木造建築合理化システムの認定が1000件近いことからもうなずける。工業化住宅の大手メーカーはむしろ間接費・管理費などの点で価格は劣性に立たされた。品確法での性能規定や省エネ基準などを小規模な工務店でもクリアーすれば性能面で大手と同等の立場になる。工業化住宅が住宅着工に占めるシェアがいっこうに伸びず、10%台に低迷しているのも無理はない。かつて叫ばれたプレハブ化率30%、50%などという数字は遠吠えでしかない。「完全にはコスト的に在来工法に勝てなかった」と、大和ハウスで技術部門を主導し、社長にも就いた東郷武氏(常任顧問)は語っている。それどころかいまや大手住宅メーカーが2×4や在来工法をも手がけるまでになっている。工法のボーダーレス化が急速に進んでいると言っていい。考えてみればユーザーにとって工法は関係ない。良い住宅が安く手に入ればいいのだ。

だからこそアフォーダブルへの新たな挑戦が大きな意味を持つ。政府も最近は省エネなど性能向上にはさまざまな施策を繰り出すが、価格には触れることが少ない。だが、振り返れば住宅価格の高騰で、細川内閣の時代「日本の住宅は30%高い」としてコストダウンを指示し、建設省はアクションプログラムを策定、さらに建設省は平成6年(1994)に住宅コストの調査団を北米に派遣し、報告書で「仕様、性能が同じなら日本の住宅は米国にくらべ1.08倍高い」と指摘、住宅供給の見直しを求めたこともある。いま再び、官民においてハードはもとより住宅金融なども含めたアフォーダビリティへのアクションプログラムがあってもいい。

「高級品といわれる高価格の製品をつくるのはそんなに難しいことではない。だが低価格で品質のよい普及品をつくるのは難しい。そこにはコストダウンなど技術革新が必要だからだ」(吉田忠裕YKKグループ相談役)の言葉も響く。

※吉田忠裕氏の「吉」の字は正しくは「土」に「口」です。

シン・住生活産業へ

戦後100年、200年を語り合えたら―

住宅市場の環境は厳しい。少子化、高齢化、そして人口減少が押し寄せる。シンクタンクや調査機関は中長期予測として60万戸、50万戸の住宅着工数を弾き出す。GDPに占める住宅投資額のシェアもかつての6%台からいまや3%台だ。産業、経済的にも住宅産業の地盤沈下がささやかれる。産業としての成熟化を指摘する声も小さくはない。だが、成熟化した産業の姿とはどういうものか。成熟は決して衰退を意味するものではないだろう。住宅産業の舞台を改めて見直すことで光明を見い出せるはずだ。

本腰でストック市場の活性化、産業化を

まずは、いまさら言うまでもないが、ストック市場だろう。リフォーム、維持メンテナンスなどだ。あえて言うなら新たな性能を付加した建て替えもアフォーダビリティを強調することで促進できそうだ。だが、現実はどうか。戦後の建築・住宅界で学際的なリーダー役を担ってきた内田祥哉・東大名誉教授は、もう20年ほど前に「新築市場はやがて70万―75万戸になるだろう」と語り、代わってリフォームなどストック市場の台頭を予測していた。にもかかわらず、リフォーム市場はずっと6~7兆円で推移したままだし、中古住宅流通も新築市場の15%程度。思うほどにはふえていないのが現状だ。だが、対象の住宅ストックは着実に積み上がっており、いまや5400万戸に近い。このうち築後40年以上のストックは1160万戸、さらに築後34年から同43年は895万戸だ。合わせて2000万戸を超える。単純計算ながらこれだけの住宅が再生、改修の出番を待っていると見ることができる。何しろ、取り壊される滅失住宅の築年数は平均32年程度なのだから。そして、このなかで、いわゆる空き家はこの20年で576万戸から849万戸にふえ、とくに長期にわたって不在の住宅など「居住目的のない空き家」が20年間で182万戸から349万戸と2倍近くにふえている。少子化、人口減の加速を考えると、空き家はさらにふえ、1000万戸に達しそうだ。この空き家を含めてストック住宅をどう蘇らせ、住宅の持つ社会的価値、資産価値を高めていくかは住宅業界の共通認識のはずだ。あえて言うなら戦後の膨大な住宅建設によって成長、発展した住宅産業が自ら建てたこの住宅を放置しておくのは無責任だし、もったいない、と言うほかない。

だが現実には、まちづくりなど多彩な事業展開、ポートフォリオの多様化など産業界で有数の大企業に育った大手住宅メーカーは細かく、手数のかかる、やっかいなストック市場への腰はもうひとつ定まっていない。社内組織的にも未整備だ。口には出すが、手や足が動いていないのだ。維持、メンテナンスも長期優良住宅の普及などで保証期間も含めて重要度は高まるが、小規模で不効率ゆえに小手先でしかない。むしろ最近は、このリフォーム部門で大手企業に対するクレームが表面化しているのを見落とすわけにはいかない。かつて工業化の先導などフォロー推進のときにみなぎっていた市場開拓への熱量が制度設計、技術開発、人材育成、コストダウン、社会システムなど多くの面で感じられない。このままでは、ストック市場の主役は今の大手住宅企業ではないかもしれない。かつて〝出入りの大工〟と呼ばれた地域の工務店などが再び地域により寄り沿うかたちで存在感を発揮しそうな気もする。現に、カチタスなどリフォーム主体の企業が台頭している状況は、その予兆とも取れるのだ。

また、リフォーム市場で見逃せないのが、住宅部品だ。内田先生はここについても指摘していた。「住宅の耐用年数と設備・部品の耐用年数には違いがある。仮に住宅の耐用年数を80年とすると、配管・配線や電気器具類は15年ぐらいで寿命が尽きる。これは住宅寿命の1/5程度であり、新築住宅75万戸とするとその5倍の375万戸分の部品を生産、補給しなければならないということになる。部材・部品はサスティナブルにつながっているのであり、その意味でこれからの住宅産業は部品産業になるかもしれない」と。現に省エネ・創エネなど最近の多層的な住性能の要求は内田先生の指摘に近いかたちで動いており、部材・部品産業の台頭は明らかだ。

ただ、内田先生のすごいところは、この予測だけで終わらないことだ。部品産業になるためには「道連れ工事なしのサブシステムを育て上げること」と注文をつけている。「今はどこかの部品を替えよう、台所などを直そうとなると、ハウスメーカーや工務店に頼まざるを得ない。他の部分にも手を入れなければならないからだ。つまり〝道連れ工事〟が必要であり、コスト的にも高くなってしまう。独立した専門システムの開発が必要である」と、語っている。部品業界はこの15年ほど前の内田先生の注文、期待にどこまで応えているだろうか。残念ながら、首をかしげざるを得ない。もったいない話だ。

最近は地方創生の高まりのなかで「二地域居住」が話題を呼ぶ。これも、住宅産業にとってかっこうの市場、ターゲットだろう。働き方改革、自由時間の増大に伴う新たなライフスタイル、子育て環境、大地震などへの災害対応、さらには不気味にしのび寄る安全保障―等々、2地域居住を促すポテンシャルは少なくない。だが、住宅産業界からの提案、提言の声はまだ大きくはない。このままでは地域・まちづくりに意欲を燃やす新鋭の企業が関連企業を糾合、アライアンスを組むかたちで主導権をとるかもしれない。住宅産業はその流れのなかで埋没してしまうのか―。

足元の産業基盤を揺るがす技能者不足

さらに言うなら、住宅市場の新領域の開拓とは裏腹に住宅産業の足元が揺らいでいる。技能労働者不足だ。総務省の国勢調査によると、木造住宅の担い手である大工就業者数は2020年に298万人と20年前の00年の647万人から半減している。80年の937万人からみると1/3以下だ。大工だけではない。国交省によると、建設業の技能者就業数は97年の455万人から10年には331万人に、20年には318万人へと減少してきている。野村総合研究所の推計・予測では、住宅建設技能者(大工、配管、左官、電気通信、とび職など)の人数が40年には20年の6割に当たる約51万人にまで減少すると予測している。この減少ペースは新設住宅着工の減少ペースよりも速いため住宅建設技能者1人当たりの新設住宅着工数は10年比約1.3倍の約1.1戸/人と、需要と供給のバランスが大きく崩れるとみている。しかも高齢化が進み、若手層の住宅業界への入職も減退。さすがここにきて、魅力ある職場づくり、女性活用、外国人活用などメニューは上がってきているが、待ったなし!の切迫感がもうひとつ伝わってこない。改めて人材育成・確保策とともに、住宅生産の合理化、省力化は不可避だ。工業化はもとよりDX、AIなど先端技術の活用も含めた新技術の開発が待たれる。

戦後のプレハブ住宅誕生の創成期の光景と重なるのだ。企業単位だけではなく、業界全体で新しい人材育成のアクションを起こさなければならないのだと思う。このままでは、建てたくても、リモデルしたくても、できない時代が来てしまう。〝地盤〟の重要性を知る住宅業界が自らの〝産業地盤〟をないがしろにしてきたツケがいま回わってきたということだろう。産業という大きな塊りを維持することだって難しくなるかもしれない。大胆な提案と実行が待たれるのだ。そしてそこではやはり世界に冠たる住宅産業を築き上げた工業化住宅メーカーに期待が集まる。住宅産業の盟主として、リーディングカンパニーとしての期待である。

住宅産業は人を幸せにする平和産業

さらに想うのは成熟化した産業の姿とはどういうものか―だ。全産業のなかでの立ち位置についても想いを馳せたい。

数字的な産業規模だけではない。その一つが日本の住文化の伝承だ。室礼の言葉があるように、四季という自然の変化に恵まれた日本人は、その折々に行事を行い、調度を飾り、室内を演出してきた。夏が来れば夏家具に替え、お祭りになれば祭り用の簾をかけ、正月には松飾りや正月用の膳を並べるという具合いだ。当然そこでは行事の意味が語られ、しつらい(室礼)の心が表現されてきた。自然や季節を愛する日本人独特の美意識が生活のなかに息づき、脈々と受け継がれ、日本人の住文化を支えてきた。ところが、戦争を契機に核家族化、洋風化のなかで、日本の住文化は吹き飛んでしまった。物理的な住空間の狭さに加えて、使い捨て時代の風潮のもと、しつらいのための調度、道具も家庭から姿を消した。住宅空間も洋風化、そして工業化のなかで〝和〟が排除されていく。さすがに靴を脱ぐ上足文化は残っているものの、畳による和室は少なくなり、ふすま、障子、引き戸、床の間、縁側などは影をひそめる。谷崎潤一郎の「陰影礼賛」も遠い花火だ。

日本住宅産業研修財団の初代理事長、松田妙子氏は「経済性や利便性を優先させてきた結果、失ったものは大きい。住宅事情は好転しているのに子どもの非行や犯罪の増加など家族や社会の状況は悪化している。この一端の責任は住環境にあるのでは」「日本の伝統的な家づくりや暮らし方にいまいちど立ち戻るべき。子どもや家族の問題だけでなく、環境やエネルギーといった課題の解決にも先達の知恵が活かせるはず」と語っていた。「外国人に、これが日本の住宅と案内できる住宅をつくっていきたい。昔ながらの地域の気候や風土に適した伝統的な住まいづくりの復権です」とも。

日本文化への憧れとも言えるジャポニズムが盛り上がっている。住宅もこの波に乗りたい。住宅産業界はいま海外事業の拡大を競って進めている。そこでもこれが〝日本の住まい〟と自慢できる家づくりがあってもいいように思う。日本文化を伝承する住まいづくりは、成熟化した住宅産業の矜持のように思うのだ。幸いというか、建築界では新しい和室の普及を狙って現代・和室の会が発足した。同会の幹事の松村秀一 神戸芸術工科大学学長は「和室での振舞いは人を美しくする」と語っている。日本の住文化の復権への牽引役として期待は大きい。

先達の住まいへの理念と熱き想いを引き継ぎ

住生活基本法ができてから間もなく20年が経つ。だが、本当に「住生活」の視点に立っているか。まだまだモノをつくることへの思いが強すぎるのではないか。「住宅産業が全ての人の幸せに寄与しているか疑問です」とは国交省の住宅局長、消費者庁長官をつとめた伊藤明子氏の言葉だ。そして「住宅建設から住生活へと言うとき、単にサービスを箱に載せるのではなく、暮らしサービスや住生活サービスにおいて、住宅というハコは何ができて、それ以外の関連産業は何ができるのか、つまり〝住まいas a Service〟ということを考えなければならないと強く感じている」とし、さらに「私は住宅とか住まいとかいうものは大変に魅力的な分野で、生まれ変わってももう1回、住宅局に行きたいと思っています」とも。まさに〝住宅愛〟だ。

住宅産業が大きな曲がり角に来ていることは間違いない。社会の動き、流れを注視しての事業活動は当たり前だし、そのためには医学、心理、教育、植物、芸術、運動、情報、エネルギーなど他分野の知識の糾合も不可欠だ。戦後80年からの先を考えたとき、住宅産業の姿、形が同じであるはずがない。80年間のビジネスモデルや成功体験もあまり役に立ちそうにない。ダーウィンは「種の起源」で言う。「最も強いものが生き残るのではない。最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一、生き残るのは変化できるもの」と。〝シン住宅産業〟の離陸が求められているということだ。新たな市場を舞台に、古びることのない先達の住宅への理念と情熱を受け継ぎながらいま再びフロンティア・スピリットを持つプレイヤーたちが演じる、熱いドラマを期待したい。住宅産業は人々を幸せにする、まぎれもない〝平和産業〟であり、ハウジングプライドだ。きなくさい〝戦前の今〟の危うさのなか、次世代が戦後を100年、200年と語りつづけ合えたらと願わずにはいられない。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説

2026.01.29

-

日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催

2026.01.29

-

インテグラル 「AI活用のすすめ」セミナーを開催

2026.01.28