『プレミアム住宅建材50』関連イベントを開催

これからの住宅建材に求められることは?

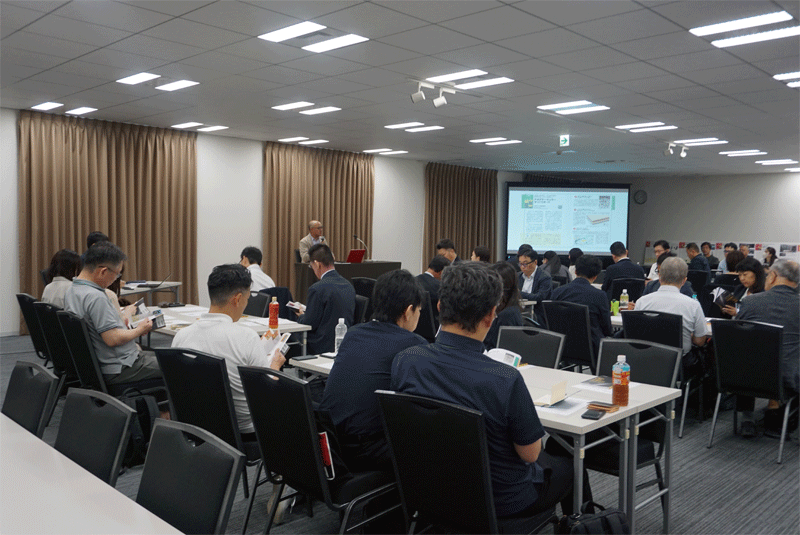

6月23日、創樹社主催のイベントとして、TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原で、「明日から住宅づくりが変わる 今、使いたいスゴイ建材2025」を開催した。

今年2月に発刊した書籍『プレミアム住宅建材50 2025年度版』に掲載した建材を軸に、「これからの住宅建材に求められること」をテーマとした

有識者2人によるトークセッション、また、交流・情報交換を行った。

建材メーカー関係者約50人、ハウスメーカー、工務店、設計事務所、建材流通などの関係者約50人の計約100人が参加した。

トークセッションでは、早稲田大学理工学術院 創造理工学部 建築学科の田辺新一教授、また、(一社)リノベーション協議会の内山博文会長の2人が「これからの住宅建材に求められること」をテーマに登壇した。

エンボディドカーボン削減の効果を国民に理解してもらう工夫が必要

早稲田大学・田辺教授

早稲田大学の田辺新一教授は、第6次、第7次のエネルギー基本計画策定に委員の一人として携わった経験などを踏まえ、日本のエネルギー自給率の低さを指摘し、省エネの必要性を強調した。「まず認識しておかなければいけないのは、日本は一次エネルギーの自給率が約15%と低い点。住宅や建築で、できる限り省エネをすることが非常に重要」と述べた。

また、4月18日に国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会が約3年ぶりに開催され、現下の社会経済情勢を踏まえた今後の建築基準制度の中長期的なあり方について議論がスタートしていることを紹介。人口減少、少子高齢化、カーボンニュートラルなどの課題に対応していくために、既存ストックの有効活用、木材の適切な利用、新材料・新技術の導入促進などの重要性を述べた。特に、リサイクル材の利用における課題を指摘し、建築材料に劣化の概念を導入する必要性を強調。「今の建築基準法では、新品の材料を評価するのには非常に適しているが、再生したものを使おうとすると、特に構造材などは、もう一回試験することが求められる。リサイクル、リユースしたものの品質をどう担保するか、新品の材料をベースにつくられている基準法を変えなければサーキュラーエコノミーにならない。最初の性能がどこまでどう劣化すると、どうのように使える、といったように、建築材料の評価に劣化の概念を導入していく必要があるのではないか」とした。

さらに、エネルギー基本計画とCO2の関係について説明し、2030年、2050年の目標達成に向けた課題を指摘。この中で、建築の分野で重要になっているのがホールライフカーボン削減だ。運用段階のオペレーショナルカーボンだけでなく、建材がつくられて、運ばれて、施工されて、修理されて、壊されるまでのエンボディドカーボンを含むライフサイクル全体でのCO2排出量を減らそうという動きだ。

「ここで今一番問題になっているのが、冷房装置などに使われている冷媒。温暖化係数がかなり高く、冷媒のリークが問題と言われている。廃棄時にいかに環境影響を少なくするかも重要になる。最近のヨーロッパの建築では、外してもう一回使う“ディタッチャブル”というキーワードが流行っている。しかし、建築材料は、重たい割に単価が安いため、リサイクルのハードルは高い」と述べた。

住宅や建築物からのCO2排出量は、日本の温室効果ガス排出量全体の約3割強を占めており、そのうちの材料製造・建設段階で約1割を占めている。「材料のCO2排出量の問題が重要で、特に鉄、アルミ、コンクリートなどの材料の削減を進めていく必要がある。一方で、省エネは、光熱費を抑えられる、あるいは断熱すると住み心地がよくなるといった効果を実感できるのに対して、材料のCO2が減っても実は何も変わらない。エンボディカーボンが多い材料、少ない材料では、性能も見た目も一緒。材料のCO2削減の効果を国民に説明していくことも重要になる」と述べた。

空き家再生を進めるにはDIYがキーワードに

リノベ協議会・内山会長

(一社)リノベーション協議会の内山博文会長は、リノベーションの第一人者で、性能向上リノベーション普及に向けて、枠組みづくりなどに尽力。u.company、Japan asset managementの代表取締役も務めている。

内山会長は、「性能が良いだけの建材選定では差別化が難しく、選ばれにくくなる。ユーザー目線での発想、リサイクルやサーキュラーエコノミーのような考え方が重要で、住宅業界全体にも同様のことが言える」と述べた。

また、建築費の高騰を背景に、戸建て住宅のリノベーションにおけるコスト削減のニーズが高いことを指摘。「一つの性能を満たすだけでなく、複数の機能を兼ね備えた商品が求められる。これにより施工費が安く済むなど、消費者にとってメリットが生まれる。耐震・断熱を兼ね備え、ローコストで実現できるもの、職人の手間を減らし、結果的にコストを抑えられる商材が求められている。また、リノベーションではモジュールが決まっていないため、現場での対応が求められる。 既製品化されたモジュールではなく、臨機応変に細かいニーズに対応できる商品が必要」とした。

リノベーション業界にとって、25年4月からの4号特例の縮小の影響も大きい。大規模な改修については、建築確認申請が求められるようになる。ただし、主要構造部それぞれの2分の1を超えなければ 確認申請は不要だ。「確認申請を行う、行わない、を含め判断をして提案できる設計を含めたコンサルティング能力、建物の状況に応じた、最適なソリューションをコーディネートする能力がますます求められる」と指摘した。「建材メーカーには、商品だけでなく、構造計算や工務店サポートなどの機能も重要になっていく。業界全体で基準法改正をフォローしていく必要がある」とした。

空き家再生における4号特例縮小の影響についても「手間もコストも増大するため、採算が合わなくなり、空き家再生が進まなくなる可能性がある」と説明。「コストが高くなっているため、オーナー、自社、利用者の三社で痛み分けをする必要がある。借りる人にDIYを可能にすることで、空き家再生を進めやすくなる。DIYを広げていかないと空き家再生は広がらない。建材メーカーにも、そういった視点もぜひ持っていただきたい」と述べた。

また、現在のマーケットを分析し、「新築・中古マンションの高騰により、木造戸建てが割安になっている。 日本の住宅ストックは戸建てが圧倒的に多いことを改めて認識する必要がある。 過去10年間は不動産価格が上昇し、価値を上げなくても売れたが、建築費の高騰や金利上昇により状況が変わってきている。 今後、不動産マーケットは三極化し、価値が上がり続ける場所、下がり続ける場所、価値がつかない場所に分かれる」と予測した。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13