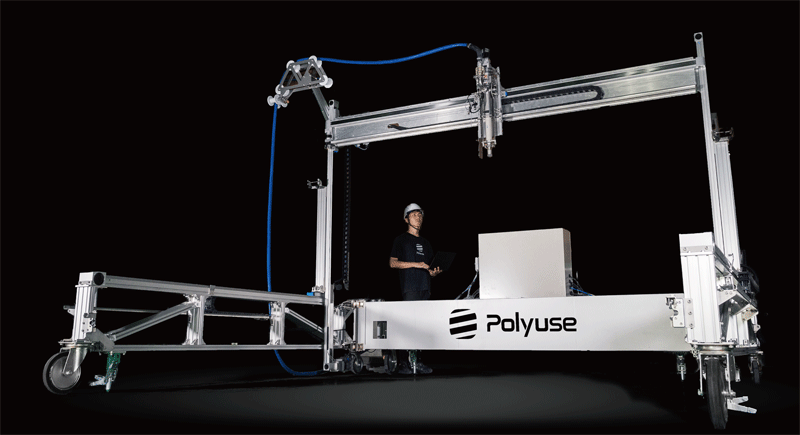

国内初、国産の建設用3Dプリンター量産化へ 人とテクノロジーの共同施工で建設業の持続可能性を担保する

Polyuse 代表取締役 大岡 航 氏

3Dプリンターの建設分野での活用に向けた期待が高まる中で、Polyuseは国内で初めて、国産の建設用3Dプリンターの量産化に踏み切った。26年度までで100台の全国設置を計画している。

同社の大岡航代表取締役は、「人とテクノロジーの共同施工で建設業の持続可能性を担保するための改革を推し進めていきたい」と語る。

ポテンシャルが残っている

今こそ建設業のあり方を変える

大岡 航 氏

――建設分野での3Dプリンターの活用の可能性についてどうお考えですか。

まず知って欲しいのは、日本では世界が注目するほど、建設用3Dプリンターの活用が進んでいるということです。土木分野を中心に国内建設工事での技術適用数は、既に200件を超えています。当社では、このうち9割の工事に関わっており、世界各国から視察や技術連携の相談依頼をいただいています。

当社では、「建設業界をテクノロジーでアップデートする」というミッションを具現化する一環として、建設用3Dプリンターを活用した事業を展開しています。

私自身は、もとは建設業ではなく、インフラやデータベースの設計やシステム開発・監視運用など一気通貫で行う会社を経営しておりました。開発に携わってきた中で、Web上ではなく、現実社会における直接的な課題解決につながる事業を行いたいと考えるようになりました。

林業や養殖分野などでのIT活用の可能性も検討したのですが、建設業が抱えている課題と、それが日本社会に与える影響の大きさを踏まえて、Polyuseを創業するに至りました。決して3Dプリンターありきの企業ではありません。あくまでも、建設業が抱える課題を解決するためのひとつの手法として、3Dプリンターに着目したというわけです。

建設業は深刻な人手不足に直面しています。これまでの建設業界の延長路線だけでは、他産業を凌駕するほどの魅力構築が難しいと感じています。もちろん例外はあるでしょうが、それぞれの企業努力で給与水準や待遇の改善を図るだけでなく、業界全体での商習慣や働き方の見直し、次世代人材との積極的な対話の機会などを継続的に創出していく必要が業界全体としてあると思います。

一方で社会インフラの老朽化も問題になっており、今の建設業界のままでインフラの保守・点検の役割を十分に果たすことができるのかというと、疑問が残ります。

さらに言えば、南海トラフ地震などの巨大地震などが発生した場合、人手不足に悩む今の建設業だけで迅速な災害対応を進めることができるでしょうか。能登半島地震後の被災地の復興状況を見ていると、復旧工事にも関わっている身として難しいと言わざるを得ません。

こうした諸問題に対して、国土交通省では、ⅰ‐Construction2.0として、2040年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割進め、生産性を1.5倍に向上するという目標を掲げています。我々は、この目標を実現するためのソリューションを提供しています。

日本の建設業はまだまだポテンシャルを秘めています。しかし、あと数年後には手遅れになるかもしれない。今のうちに建設業のあり方そのものを変えていくことが求められています。

建設業に関連する産官学の方々の間で変革に向けた意識が高まっています。その好例が建設用3Dプリンターなのです。先ほど言ったように世界が注目するほど公共工事などで採用事例が増えており、土木学会では「建設用3Dプリンタによる埋設型枠設計・施工指針(案)」という技術指針が世界で初めて発刊予定です。国土交通省でも建設分野での活用に向けた法制度などの整備を進めています。

建設用プリンターをめぐる状況はここ数年で一気に普及段階へと進んでいくと見ています。

3000万円の建設用3Dプリンターが建設業を変える

――土木分野を中心に活用が進んでいますが、建築分野での活用状況は。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説

2026.01.22

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15