リノベでも新築並みの性能を確保 先の世代まで住み継がれる家に

CAC建築工房「T.O.P(性能向上リノベ)」

YKK APが主催する「性能向上リノベ デザインアワード」で2024年度の最優秀賞を受賞したCAC建築工房の「T.O.P(性能向上リノベ)」。

設計力の高さから「性能向上リノベーションの模範となる事例」と評価された。

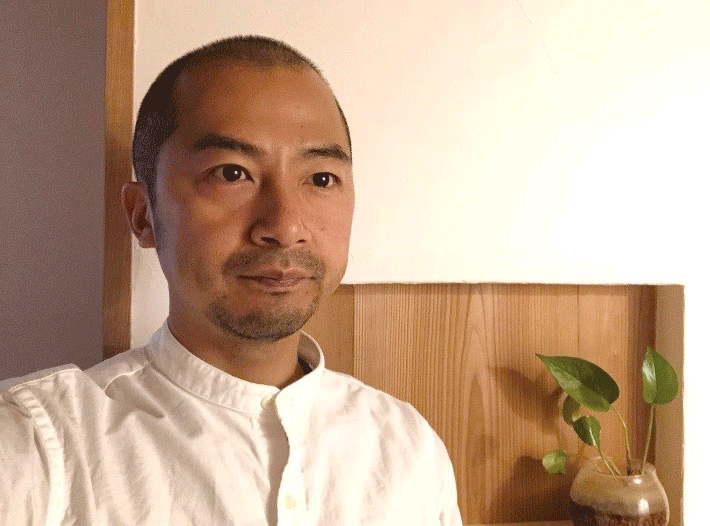

CAC建築工房(静岡県静岡市、瀧章生代表)は、創業明治40(1907)年と、110年以上の歴史を持つ会社で、元々は手掛ける仕事の中心は寺社建築であったが、現在は住宅建築が8~9割を占めている。瀧代表は、2003年に大工見習として入社し、2009年に一級建築士の資格も取得。瀧代表の他、社員大工2人、事務員1人という体制で、年間3~4棟の新築住宅を手掛けている。「自社で育った大工が現場で管理、作業する」といった強みを活かし、耐震等級3や断熱等級7を標準とし、住宅の高性能化に注力している。

瀧代表は、「私が家業を引き継いでから、古い建物の手直しをしてほしいといった依頼を受けて、様々な住宅の改修も手掛けてきたが、その建物の建築当時できる限りのことをやってこの性能なのかと疑問に思うことが多かった。特に耐震性の面では、すごく思うところがあった。予算の制約は確かにあるが、当時しっかりやれることをやっておけば、より軽微な改修で済んだかもしれない。だから、耐震も断熱も性能的なところは、今やれる限りのことをやっておこうということを家づくりの基本方針としている。20年、30年と経った時に、後悔せずに、お客さんに対してしっかり前を向いていたい」と話す。

「未来へつなぐ工務店の会」がきっかけ

工務店同士でストック活用に注力

今回、「性能向上リノベ デザインアワード」で最優秀賞を受賞した「T.O.P (性能向上リノベ)」は、同社が手掛けた初の大型の性能向上リノベの案件であった。アワードへの応募は、「(一社)未来へつなぐ工務店の会(みらつぐの会)」での取り組みがきっかけとなった。みらつぐの会は、静岡県浜松市で生まれ広がっている業界団体で、現在工務店13社、設計事務所2社の計15社で構成。良質な住まいを地域に増やし、未来に残していくために「家づくり7つの最低基準」を定めるなど、様々な支援活動を行っている。みらつぐの会では、新築住宅の性能向上に向け、工務店同士で切磋琢磨して技術・知見の向上を図る取り組みなどと並行して中古住宅、ストック活用の取り組みにも注力している。空き家の増加などが社会問題化する中で、工務店同士でノウハウを共有することで、もっとストック活用に貢献していくことができるという想いからだ。「一般のエンドユーザーの方にも中古住宅を活用した性能向上リノベといった選択肢があることを知ってもらいたい。みらつぐの会でのストック活用の取り組みの周知の一環としてアワードに応募した」(瀧代表)。

そもそも、同社がT.O.Pの仕事の依頼を受けるきっかけも、みらつぐの会でのストック活用の取り組みからだ。「家づくりを考えるお客さんが、土地の購入から検討している場合には、空き家になりそうな建物が親族にないかを確認してもらうようにしている。これは、みらつぐの会の活動を通じて、工務店の仲間と勉強しているときに教えてもらったこと。これからは、人口1人あたり1戸ずつぐらい空き家が出てくる時代になる。循環型の社会を実現していく上で、既存の建物をうまく活用していくことも重要になる」。T.O.Pは、新築の家づくりの相談に来られた施主に対して、そうしたヒアリングをしていく中で、「実は、家を建てたい土地は、祖父から相続した空き家で、ここに来る前にハウスメーカーなどに、できるならばリノベで快適な住まいにできないかと相談したが、軽量鉄骨の平屋に木造を増築した混構造の建物ということもあり、すべて断られた」という話を聞き、できないことはないとリノベの計画が進んでいった。

T.O.Pは、Take Over Prohect(テイクオーバープロジェクト)の略称で、施主の祖父から受け継いだ築40年の建物を、オーナーの家族だけではなく、さらにその先の世代まで時間を超えて住み継ぎ、引き継ぐ(Take Over)ことを目指した。

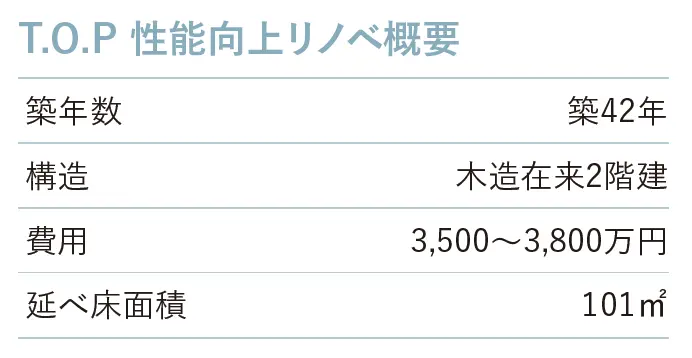

新築同様、できる限りのことに取り組み、長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金も活用して、性能向上を図った。耐震性能については、既存住宅の性能向上では希少な「建設性能評価」を取得し、既存基礎コンクリートも含めて許容応力度計算を実施。改修後の上部構造評点は1.55と大幅な性能向上を実現。実質新築同等の「許容応力度計算+耐震等級3」レベルに性能向上した。また、断熱性能については、充填+付加断熱と高性能窓APW430・431を採用することで「断熱等級7(Ua値0.23)」を実現。気密性能も改修前C値10.0から改修後C値0.2まで高めた。「新築では、何世代も先に住み継がれていく家をつくろう、ということがよく聞かれるようになってきているが、リノベではまだまだ、一世代が住むところまでしか考えていないことが多い。しかし、リノベでも、今の新築並みに性能を上げておけば、将来、設備の更新や外観の素材を変えるといった小規模なリフォームで済み、今の住まい手の次の世代も、住み継ぎやすくなる」。

プランニングでは、家族の暮らし方や人生設計も踏まえて、既存建物を約40㎡減築。将来的な夫婦二人暮らしを見据え、主寝室を一階の水回りの近くに配置し、一階だけで生活が完結できるようにした。改修以前は上手に利活用できていなかった二階居室は吹抜けでつなぎ、一階とゆるやかに空間を共有した。設計力の高さから「性能向上リノベーションの模範となる事例」と評価された。

リノベアワードに参加して新たな気づきもあった。「リノベアワードのいろんな方の作品を見させてもらい、リノベだからできること、建物が持つ魅力や、その場所に建つ魅力というものをもっと生かしたフォームがあることを知ることができた。性能向上は絶対的に大事だが、ただ性能が高い住宅を30年後に残しても、それが魅力的なものでなければ、先の世代の人たちは、建て替えようとなる。長く住み継がれていく住宅となるよう、建物が持つ魅力を活かすということにも取り組んでいきたい」と話す。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説

2026.01.22

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15