築57年のオフィスビルを環境改修 環境と経済の価値両立を目指す“ゼノベ”

注目!プロジェクト:日建ビル1号館 日建設計/日本政策投資銀行/DBJアセットマネジメント

環境改修モデルの構築とその普及を目指す「ゼノベ(ゼロエネルギーリノベーション)プロジェクト」を推進。その第一弾となる「日建ビル1号館」が竣工した。

全国オフィスビルのストック面積のうち築20年以上のビルが約70%弱と高経年化が進む。CO2排出量の17.3%を「業務その他部門(産業・サービス・事務所等)」が占めるなか、「『2050年カーボンニュートラル』の目標を達成するためには、築古ビルの環境改修をしない限り、『2050年カーボンニュートラル』の実現は難しい」(日建設計 奥森清喜 取締役常務執行役員)という課題認識のもと、2022年に日建設計、日本政策投資銀行、DBJアセットマネジメントの3者はアライアンスを組み、建築・金融の両面から、既存ビルの環境改修による環境価値と経済価値の両立を目指す「ゼノベプロジェクト」に取り組んできた。「日建ビル1号館」(大阪府大阪市)はその第一号物件となる。

「日建ビル1号館」は、1968年に竣工した日建設計の大阪本社ビル。一時的に他社にテナントビルとして貸していたが、本プロジェクトでは、DBJアセットマネジメントが組成・運用を行う合同会社「Green Building Ecosystem」を特別目的会社とし、日建設計と日本政策投資銀行が匿名組合出資を行うスキームで同物件を取得、環境価値と経済価値の両立を目指し、環境改修を実施した。

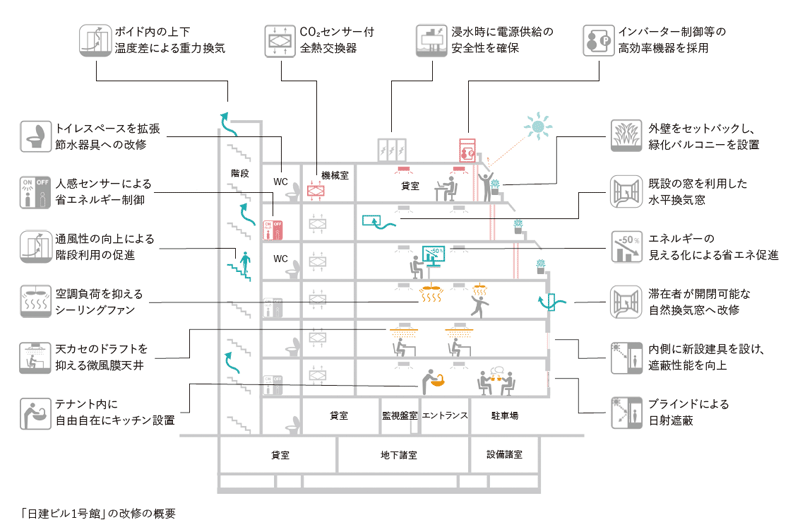

改修のポイントは、単なる機能回復にとどまらないバリューアップとZEB化、そしてZEB化にあたり特殊な技術などを用いず、汎用的な技術の組合わせで実現したこと。これは「今回のプロジェクトだけでなく、広く世の中に普及させていくこと」(日建設計 設計管理部門 小谷陽次郎ダイレクター)を目的とするモデルプロジェクトであるからだ。

開口部の断熱強化

空調・照明を最適化し省エネ向上

「日建ビル1号館」は、SRC造の地下一階・地上7階建て。西側と南側が道路に面しているが、西側には階段とエレベーターが入る「コア」が建つ特徴的な外観を持つ。今回の改修では、この既存躯体を生かして外装は最低限の改修にとどめ、内装と設備の全面改修により断熱強化と高効率設備採用でZEB化を図った。

断熱強化については、外壁や屋根に断熱材を施工した。とは言っても、西側のコアが強い西日を遮りもともとの断熱性が高いことから、南側窓部分の断熱強化に力を入れた。具体的には、5~7階の高層階については既存の窓を取りはずし壁をセットバックさせて新たに高性能ガラスのサッシを設置した。セットバックにより生まれた庇により日射を遮ることができると同時に、バルコニーという環境に良い空間を創出した。一方、4階以下の低層階は木製窓を内側に取り付けて二重窓とした。

全面的に改修を施し効率化を図ったのが設備。空調は、搬送能力が少ない天井カセット型空調機を効率よく均等配置した。また、竣工当時のガス熱源や15年前の設備改修時のビル用マルチと比べCOP(冷暖房平均エネルギー消費効率)の高い機器を採用。さらに空調設備のダウンサイジングを図り、標準的なビルの設計条件である内部負荷が30W/㎡であるのに対して、日建ビル1号館では20W/㎡と設定して空調設計を行った。これはピーク時にあわせて設計するのではなく、少し落とした容量で設計することにより空調機が効率の良い運転となるためである。

照明は、照度の最適化を図ったことが大きなポイントで、センサーによりオフィス内の明るさを検知、窓に近い場所は昼光で明るいため照度を落とし、部屋の内側に向けてだんだんと照度を高めることで全体的に均一な明るさに調光制御を行っている。また、廊下など普段人がいない場所は人感センサーによる自動点灯・消灯とする。この調光制御とセンサー制御により10%の省エネ効果が、また、従来オフィスの標準照度750ルクスから近年普及しはじめている500ルクスへと見直すことで30%、計40%の省エネ効果を生んだ。

自然換気で快適環境を実現

レガシーも生かしてウェルネスを向上

価値向上は省エネ面だけではなく、ウェルネス向上による働きやすいオフィスの実現も図っている。

このビルを賃貸していた時は天井材が張られていたが、今回の改修では、竣工当初に戻し柱や梁、配管などを露出させた。レガシーを意識し当初のイメージを復元するとともに、天井の高い開放的な執務空間を実現する。

もう一つ大きなポイントが自然換気だ。低層階の木製窓に換気窓を設け、屋上に設置した天候センサーで温湿度や風雨の情報を検知、室内に設置したランプで自然換気が有効であることを知らせ、テナントが自ら窓を開ける行動を促す。最上階の階段上部のFIX窓を自動開閉窓に改修し、下階から階段室を通って最上階から空気が抜けるようになっている。同社のシミュレーションによると、この窓を開ける自然換気によりビル全体が均一な温度分布になり、快適な環境を実現できるという。

BEI0.42を実現

コストアップ分は3年で回収可能

これらの改修により、一次エネルギー消費量は536MJ/㎡年と、基準値1292MJ/㎡年を大きく下回るBEI0.42。ZEBの基準である0.5未満の数値であるが、今回の改修では創エネ設備を採用していないためZEB Readyとなる。

建物解体までのホールライフカーボンの試算によると、既存建物を使用し続けることで2580tのCO2の排出を、また、ZEB Readyへの環境改修で1万453tのCO2の排出を抑制する。竣工当時の建物に建替えた場合のホールライフカーボンは123.1㎏CO2e/㎡年(GHG)、これに対し、環境改修を行った建物は72.6㎏CO2e/㎡年(GHG)であり、建替えに比べ環境改修の方がホールライフカーボンを60%程度削減できることになる。

一方、改修による費用対効果については、ZEB Ready達成に要した改修コスト約4000万円に対し、光熱費削減量は向こう10年間の平均で1470円/月坪であるため、単純計算ではおよそ3年間で回収できることになり、「単純な機能回復だけではなく、ZEB化しバリューアップすることで不動産価値を十分上げることができる」(小谷ダイレクター)と試算した。

チーム・ゼノベを組織化

環境改修を全国に広げる

環境価値と経済価値の両立において重要となるのが不動産金融市場である。日本政策投資銀行は「不動産金融市場を通じて関係者をつなぐことで、築古ビルの環境改修を推進していきたい」(日本政策投資銀行 アセットファイナンス部 佐藤慎太郎氏)とする。具体的には、不動産・建築業界に対する資金供給を通じて、環境性能が高い不動産ストックの形成を促進するとともに、サステナブルな不動産ポートフォリオに対する資金供給を進める。こうした取組みにより、既存ストックの脱炭素化を進める。不動産投資市場とつなげていくためには、環境性能の可視化、すなわちどれだけ省エネ化されるのか、どれだけCO2排出量を削減できるのかの定量的な把握が不可欠である。それなしには、金融的な評価に結びつけることはできない。「ゼノベプロジェクト」はそうした評価軸を提供するという点で大きな意味を持つわけだ。

DBJグループの価値総合研究所によると、環境不動産認証を取得した物件は募集賃料が未取得物件よりも30%高く、募集期間が約1カ月強短縮されるという。「ゼノベに対する不動産投資がマーケットベースで進んでいく、そうした世界を目指していきたい」(日本政策投資銀行・佐藤氏)と話す。

築古ビルのエネルギーを「ゼロ」に近づける環境改修「ゼノベ」プロジェクトを広げていくため、「ゼノベ」に関するホームページやブックレットを作成、ビジョンや価値観の共通理解を深めていく。さらに理念に賛同するステークホルダーとともに「#Teamゼノベ」への参画を促す枠組みの構築も進めている。「「ゼノベ」は、不動産と金融の両業界をはじめとする幅広いステークホルダーの参加を見据えている。ただ実際に取組みを前に進めていくためには、まずは不動産オーナーやデベロッパーといったキープレイヤーが動き出す必要がある」(日建設計 経営企画グループ事業企画室・横瀬元彦チームリーダー)と、オーナーや不動産事業者を中心にその輪を広げていきたい考えだ。

カーボンニュートラルは最も重要な社会課題

日建設計 取締役常務執行役員

奥森清喜 氏

ネットゼロ社会の実現に向けては、既存ストック、特に築古ビルの環境改修が不可欠であり、それなしにはカーボンニュートラルの達成は困難であるという考えのもと、私たちはこれまで取組みを進めてきました。

「日建ビル1号館」は1968年竣工と、築60年近く経過しています。こうした築古かつ中小ビルでZEB-Readyを達成し、環境価値と経済価値の両立を目指した点は、本プロジェクトの大きな特徴です。

日建設計はネットゼロ社会の実現は最も重要な社会課題の一つと認識し、2021年に「気候非常事態宣言」を表明。CO2排出量の削減などに積極的に取組んできました。ネットゼロ社会の実現に向け、私たちが果たす役割は非常に大きいと思っています。

悩みを抱えるオーナーを金融面からサポート

日本政策投資銀行 常務執行役員

高田佳幸 氏

カーボンニュートラルの実現にはコストを要するので、そのコストを商品に転嫁できなければ、なかなか前には進んでいきません。不動産事業でいえばビルの環境改修コストをテナント賃料に反映できるのかが鍵となります。また、我々金融機関にも課題があり、築古ビルへの不動産価値の評価が元々低いため、改修などの提案や資金提供を十分にできていなかったという現実があります。

築古ビルの環境改修は社会課題に向き合うだけではなく賃料増により不動産の価値が高まるということを実現させたいと考えます。また、金融面の課題には、大手銀行の不動産部門の方々にお声がけし、今回のプロジェクト紹介とともに様々な論点について議論し、金融機関の築古ビルに対する意識を変える取組みを行っているところです。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説

2026.01.22

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15