(一社)日本ツーバイフォー建築協会、1.5時間耐火構造やパネル工法の整備を推進

4階、5階建ての木造建築で圧倒的な優位性

2024年、ツーバイフォー工法のオープン化、(一社)日本ツーバイフォー建築協会発足から50周年を迎えた。

1.5時間耐火構造やパネル工法などの整備を進める。

脱炭素を背景に、中大規模木造市場へ注目度が高まる中で、その中大規模木造市場において、ツーバイフォー建築の構造強度、施工性、コストなどのバランスの良さが支持されて存在感を増している。協会が中心となり1時間、2時間の耐火構造の大臣認定の取得を進めた結果、ツーバイフォー工法による耐火建築物は着実に増えている。ツーバイフォー工法耐火大臣認定の仕様承諾数(累計)は23年度に4431件となった。内訳は戸建て住宅が2566件、共同住宅等が1518件、その他(福祉施設・商工業施設など)となっている。

池田明 会長

25年度には、耐火やパネル化などの技術開発を進める方針である。24年度には法改正により2時間耐火から1・5時間耐火に緩和された基準に基づき、耐火仕様の合理化のため内壁(断熱材有・無)の大臣認定試験を行い、大臣認定申請を行った。25年度も引き続き外壁の1・5時間耐火構造の大臣認定の取得に取り組む。従来、ツーバイフォー工法などを用いて木造で5階建ての建築を建てるには、構造・防火仕様の面から1階部分をRC造の2時間耐火構造とし、2階以上をツーバイフォー工法の1時間耐火構造とすることが多く、それでも1階部分だけをRC造とするためのコスト、加えて建物の重量増加による基礎工事コストなどが課題となっていた。一方、1.5時間耐火構造の大臣認定を取得することで、耐火被覆として石膏ボード2枚張りで済むようになり、構造面を工夫することで従来よりも施工手間やコストを抑えて、オール木造で4、5階建てが建てやすくなる。

また、(一社)日本CLT協会と連携し、CLTを1階に使用し、2階以上をツーバイフォー工法とする混構造の設計法・試設計にも取り組む。一般的に4階建て以上の建物になると、1階に30倍~40倍の壁倍率を持つ高強度の壁が必要となるが、ツーバイフォー工法でそこまでの高倍率の耐力壁をつくるハードルは高い。そこに高い壁性能が見込めるCLTを適材適所に使用することで、コストを抑えて4階建て以上の木造建築が建てやすくなる。2年後を目途に協会会員などが使用できる環境を整備する計画だ。

さらに、ツーバイフォー工法において業界で統一したパネル工法の整備も進めている。従来からパネル化の取り組みは進んでいたが、各社それぞれの仕様で対応し、業界で統一した仕様ではなかった。坂口晴一技術部長は、「生産工場が物件毎に生産方法を切り替える必要があり生産性向上に支障を来している状況があり、一社に大規模案件が持ち込まれると、一般の戸建住宅の生産に支障が出てきてしまうため、大規模の建築物には複数の会社で分担していくことも必要との問題意識でパネル仕様の標準化の取り組みがスタートした」と説明する。すでに複数の協会会員がパネル工法で連携して、大規模案件に取り組む事例も出てきている。25年度も引き続きパネル工法普及のため、コンポーネント・物流分科会を中心に、さらなる改善に向けた各種課題を検討する。

加藤邦彦 専務理事は、「ツーバイフォー工法で中層建築が建てやすくなる環境整備がここ数年で一気に加速している。これまで培ってきた住宅の技術を使って中高層の建築に参画できる。パネル工法の整備も進み、小規模の工務店も集まれれば中高層の建築に取り組むことができる。会員企業に積極的な取り組みを呼びかけていきたい」と話す。

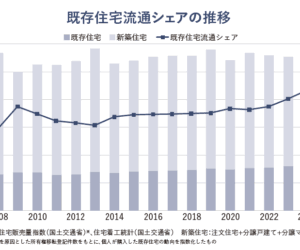

持ち家のシェアが拡大

施工面でも注目、特定技能外国人の採用を支援

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説

2026.01.22

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15