巨大地震のリスクが高まる今、改めて “制震”に注目

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、過去からの地震のダメージが木造家屋に蓄積され、繰り返し地震が発生したことで、住宅倒壊などの被害が広がったとみられている。

首都直下地震や、南海トラフ大地震など、巨大地震のリスクは高まっている。

1回の地震には耐えることができても繰り返しの地震に耐え、その後も安心して住み続けられる住まいを実現するには、どのレベルの耐震性能を備えておくべきなのか、また、プラスアルファでどのような対策をしておくことが重要なのか。

改めて注目度が高まる“制震”をめぐる住宅マーケットの動きを解説するとともに、注目の制震ソリューションを紹介する。

2024年1月1日、能登半島をマグニチュード7.6の巨大地震が襲った。震度は輪島市、志賀町で7、七尾市、珠洲市、穴水町、能登町で6強、中能登町で6弱を記録した。震度7の観測は2018年の北海道胆振東部地震以来であり、石川県では初の震度7である。この地震による被害は、人的被害は死者462人を含む1810人、住宅家被害は全壊6437棟、半壊2万2086棟など全13万9690棟に及ぶ(24年11月26日現在)。先に国土交通省が能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会の中間報告を取りまとめた。木造建築物4909棟の被害状況をみると、1981年以前の旧耐震基準の建築物の倒壊・崩壊は19.4%であったが、1981年の新耐震基準導入以降2000年改正までは5.4%、2000年改正以降は0.7%であった。被災地の耐震化率をみると、輪島市が45%、穴水町が48%、珠洲市が51%などであり、全国平均の87%を大きく下回っている。同報告書では「耐震化が進んでいないことが木造建築物の被害の拡大につながった」と結論付けた。

気象庁は、マグニチュード7.0以上かつ最大震度5強以上などの要件を満たした地震について名称を定めているが、「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)」以来、「熊本地震」、「北海道胆振東部地震」、そして「能登半島地震」と、13年間に4回もの大地震が発生、その度に大きな被害を生んできた。首都直下地震や、南海トラフ大地震など、巨大地震のリスクも高まっているといわれている。頻発、激甚化する地震への対策は、あらためて住宅産業界の大きな課題となっている。

一般的に、1回の地震に耐えることができても、過去からの地震のダメージが木造家屋に蓄積され、繰り返し地震が発生することで、倒壊など被害拡大のリスクは高まるといわれている。繰り返しの地震に耐え、安全に住み続けることができる住まいを実現し供給していくことは、住宅事業者が何よりも優先して取り組むべき重要テーマといえるだろう。

繰り返しの巨大地震の怖さが顕著に表れたのが、2016年に発生した熊本地震だ。現在の耐震基準は、繰り返される大きな揺れは想定されていない。たとえ耐震基準をクリアした建物であっても、大きな地震によって建物を強固につないでいた釘やビスが緩んだり破損したりして倒壊する可能性がある。一見被害がないように見えても、建物内部がダメージを受けていることがある。熊本地震のような巨大地震が発生した場合、現行の耐震基準ぎりぎりのレベルで建てられた建物では、蓄積されたダメージの影響などにより一定の割合で大破や倒壊の被害が生じることが浮き彫りになったのだ。倒壊した297棟うち88.2%にあたる262棟が2回目の揺れで倒壊。修復できず、更地にして建て替えるしかない建物は27%だったが、実際には約半数の54%が更地または建て替えられていた。継続用が可能な建物でも更地や建て替えを選択する人が27%を占めており、補修せずに使えるレベルに損傷を抑えることが重要となる。

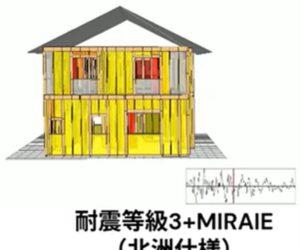

京都大学 生存圏研究所の五十田博教授は「巨大地震にも耐え、継続使用できる住宅を実現するには、性能評価基準における耐震等級3以上の性能を持たせることが求められる。激震地といわれるエリアでは、継続使用を考慮するのであれば耐震等級3でも十分とは言い切れない。ほぼ被害を受けることなく、修繕せずに余震に対しても安心して住むには、耐震等級3以上の性能が欲しいところ」と指摘する。

安全に住み続けるには

耐震等級3+制震が必須

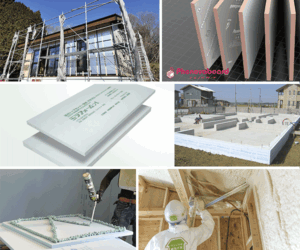

繰り返しの地震に備えるソリューションの一つが制震装置である。制震は、地震エネルギーを構造躯体に組み込んだ制振装置で吸収するもの。建物へのダメージを減らすことができるため、繰り返しの地震に対しても強さを発揮する。

熊本地震や能登半島地震などの教訓を踏まえて、耐震等級3レベルは標準に近くなっている。制震装置を標準採用する住宅事業者も珍しくはない。

一言で制震といっても、いくつかのタイプに分かれている。代表的なものは高減衰ゴムなどを活用したもの。自転車のブレーキパッドが摩擦力によってタイヤが回るエネルギーを吸収していくように、高減衰ゴムが地震エネルギーを熱エネルギーに変換していくことで、躯体に伝わるエネルギーを低減する。そのほかにも、自動車のショックアブソーバーの技術を応用したものや、鋼板を使って地震の揺れを熱エネルギーに変換するもの、家そのものを制震ダンパーに変えるテープもある。繰り返しの地震にも強く地震後も住み続けられる家を実現するためには、コスト、施工性などを考慮しても、耐震等級3+制震が現実的なソリューションといえそうだ。

世界初、住宅制震設計マニュアル

“効く制震”、“効かない制震”をふるいに

笠井 和彦 氏

これまで制震装置の性能、効果を評価する統一のモノサシがなく、特にエンドユーザーは、どの製品が本当に良いものなのか、“効く制震”、“効かない制震”を判断することができないことが課題であった。

この点についても、24年7月、東京工業大学名誉教授の笠井氏などを中心に、世界初の木造住宅の「住宅制振設計マニュアル」が整備されたことで、学術的根拠のある評価軸、統一のモノサシにより“効く制振”、“効かない制振”をふるいにかけることができる環境整備が進みつつある。

笠井名誉教授らは、戸建住宅制振技術を健全に発展させるため、「住宅制振普及協議会」を設立。制震装置メーカーなど現在20社以上が参加。マニュアルの内容の改訂と追加を検討。また、住宅制振設計マニュアルの内容の習得を促すための講習会を開催するほか、制振技術の健全な普及促進のため、同マニュアルの共通の尺度に基づく個別技術の評価、性能データを公開し、不合理な内容の公表論文、パンフレット、誇大広告の抑制を目指した活動などを行っていく方針だ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術

2026.01.15

-

CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催

2026.01.15

-

フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説

2026.01.13