空き家が過去最高の900万戸に 所有者の意識高まるなかビジネスチャンスが拡大

空き家数900万戸、空き家率13.8%と過去最高を更新した。

空き家特措法の改正、メディアでの露出増などを受け所有者の関心も高まっており、いよいよ空き家マーケットが本格化しそうだ。

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」の住宅数概数集計(速報集計)結果がまとまり、最新の空き家戸数が明らかになった。空き家数を確認できる公的調査は同調査ぐらいしか存在しない。ここ数年で急速にクローズアップされている空き家問題であるが、同調査は5年ごとに行われていることから、その数は前回調査の2018年調査の結果が用いられてきた。

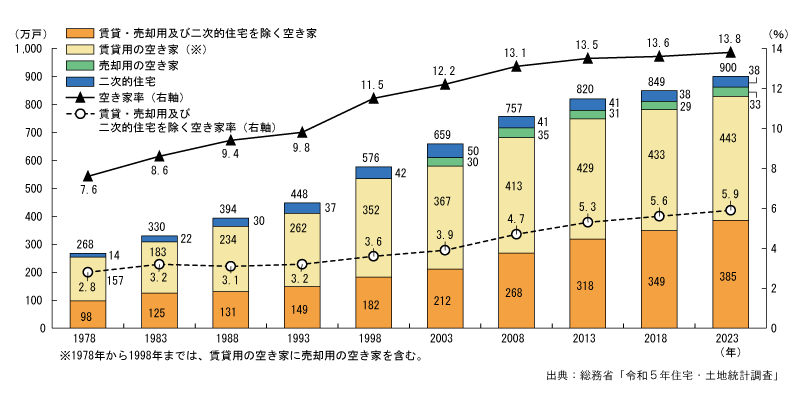

今回の調査で明らかになった空き家数は900万戸(前回調査比51万戸増)と過去最多となった。総住宅数に占める空き家の割合である空き家率は13.8%(同0.2ポイント増)とこちらも過去最高となった。空き家数は一貫して増加を続けており、93年の448万戸から30年間で約2倍になった。

空き家は、大きく賃貸用の空き家、売却用の空き家、二次的住宅、そしてこれらを除く空き家(俗にいうその他空き家)に大別される。空き家の増加が問題となるのは、この「その他空き家」だ。賃貸や売却のために空き家になっている、別荘などふだんは人が住んでいない空き家ではなく、相続したが誰も住んでいない、居住予定がないのに活用したり取り壊したりしない、いわゆる放置空き家の増加が社会的に問題になっているのである。

この「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の数は385万戸(同37万戸増)と空き家全体の約4割を占め、空き家率は5.9%(同0.3ポイント増)だ。30年前の149万戸から約2.6倍であり、空き家全体の増加を上回るペースで増え続けている。

「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」を都道府県別にみると、鹿児島県13.6%、高知県12.9%、徳島県と愛媛県12.2%がワースト3であり、全体的には西日本で高い傾向となっている。一方、空き家率が低いのは、東京都2.3%、神奈川県3.3%、埼玉県3.7%という首都圏のほか、愛知県、大阪府、福岡県、宮城県と大都市を抱える府県が低い。

空き家の増加が大きな社会課題となるなか、2023年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が成立、12月に施行となった。空き家の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除去など総合的な取組みに加速をつけることが目的だ。

なかでも「空家等の管理の確保」が強化され、放置することで特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」として位置づけ、場合によっては固定資産税の住宅用地特例を解除される。特定空家だけでなく管理不全空家であっても放置するとデメリットが生まれる可能性があることから、所有者が早期の利活用に動くことが期待されている。

空き家の増加は自治体にとって大きな課題であり、地域活性化の足かせにもなる。2017年には地方公共団体などによる「全国空き家対策推進協議会」が設立され、情報共有、法務や不動産などの専門家などと連携しての対応施策の協議・検討などを進めてきた。一方、民間の動きも活発化。昨年9月にはさまざまな業種の事業者が集まり「全国空き家対策コンソーシアム」(代表理事会社:クラッソーネ)が設立されるなど、事業者が連携した取り組みも進んでいる。

50m内の取引価格は3%低下する

相次ぐ空き家関連の新データ

「住宅・土地統計調査」の発表にあわせるように、各方面から空き家に関する情報発信が相次いでいる。

「全国空き家対策コンソーシアム」は、今年1月に空き家所有者やこれから相続する人などを対象にオンラインイベント「すまいの終活フェスティバル」を開催したのに続き、先に「空き家の外部不経済性に関する研究」の説明会を開催した。

これはコンソーシアムの参画団体でもある東京大学連携研究機構 不動産イノベーション研究センターが実施した検証により、長期的に放置された空き家が経済的な側面でどのような悪影響があるのかを定量的な視点で解説したものだ。

同センターの客員研究員の鈴木雅智氏が、東京圏の人口減少都市において外観調査に基づく住戸レベルの空き家データを用いて周辺の長期空き家の存在と取引価格の関係性を分析したところ、長期空き家(4年以上)が1軒増えるごとに50m以内の住宅の取引価格が約3%低下することなどが分かった。この検証に基づいて「周辺において衰退が著しくない地域において、長期空き家数を抑制する政策を取ることで住環境の悪化を軽減する効果が高い可能性を示唆している」(鈴木客員研究員)と指摘した。

コンソーシアム代表理事会社であるクラッソーネの川口哲平代表取締役CEOは「世帯数の増加期でも空き家は増えてきたが、世帯数が減少に転じることで今後急増することが懸念される」と警鐘を鳴らす。

また、カチタスは第4回目となる「空き家所有者に関する全国動向調査」の説明会を開催した。同社は中古住宅買取再販のリーディングカンパニーであり、買い取る住宅の多くが空き家であるという。

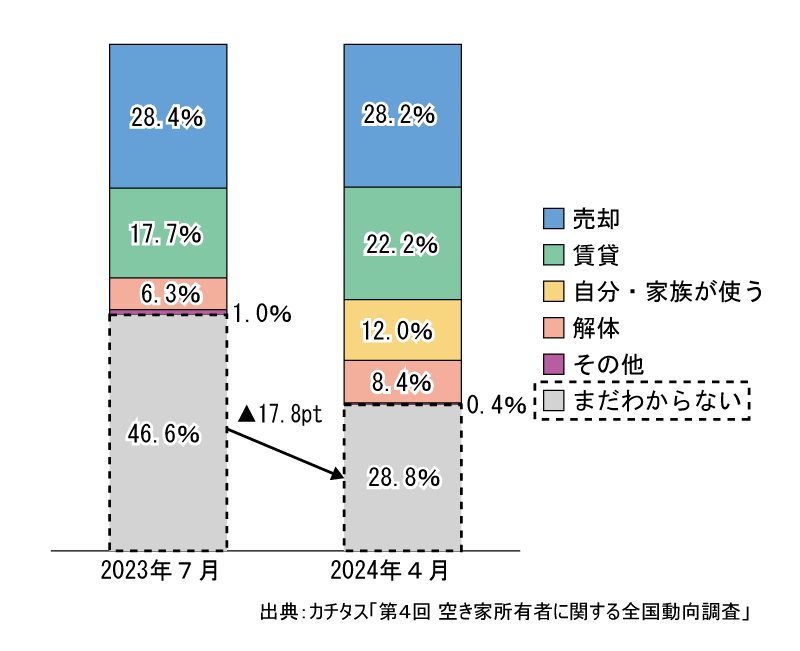

今回発表した調査によると、空き家対策特措法の認知度は53%と昨年調査から13ポイント増、その改正についても52%と約半数が「知っている」と回答した。報道などにより空き家所有者の意識・関心が高まっているとみられる。また、空き家対策特措法の改正を受けて、取るべき方策としては「売却」(28.2%)はほぼ横ばいだが、「賃貸」(22.2%)が同4.5ポイント増加するとともに、「まだわからない」が28.8%と同17.8ポイントも減少した。同社では「空き家の活用・管理・除却の重要性が上がり、空き家所有者の対策検討者が増加している」と分析、対策検討が進めば「空き家は売るor貸す」という手段が主流になるとみている。

空き家増加の抑制、空き家の除却や活用といった対策は自治体と民間の連携なしには難しい。その前提となるのは住宅の所有者の意識向上だ。さまざまな事業者が空き家対策に乗り出すなか、個別の事情を抱える所有者が一歩踏み出せるような事業提案が進みそうだ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

インテグラル 岩前教授が省エネ住宅の“家計”と“健康”のメリットを解説

2026.02.24

-

リフィード 社員リレーによるオンラインセミナー「リフィードのこぼれ話」いよいよ後半へ

2026.02.16

-

硝子繊維協会 住宅の設計・施工者に向けた特別セミナーを開催

2026.02.16