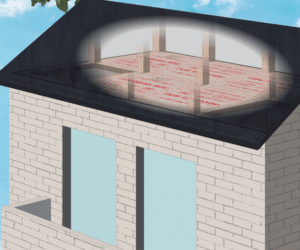

住宅高性能化を後押しする耐力面材、耐力壁

職人不足、品質確保、非住宅木造の対応でも鍵に

住宅の耐震性能、省エネ性能の向上が求められる中で、耐力面材、耐力壁へのニーズが高まってきている。

また、職人不足、施工品質の確保といった観点、さらに非住宅木造市場の開拓に向けても鍵を握るようになってきており、メーカー各社は、それぞれの強みを打ち出し販売拡大を狙う。

近年、耐震性能、省エネ性能の向上など、住宅高性能化のニーズが高まる中で、簡単な施工で均一な性能を確保しやすいことから、筋かいから耐力面材へのシフトが進んでいる。

(独)住宅金融支援機構の「フラット35住宅仕様実態調査(2017年度)」によると、木造住宅の主な耐力壁の種類は、「筋かい」が56.4%を占め、「構造用合板」などの面材は43.5%であった。構造用合板が21.9%、OSBが6.4%、その他の面材が15.2%となっている。

2012年度調査では、筋かいが57.7%、構造用合板が22.3%、OSBが5.1%、その他の面材が14.9%となっており、徐々に筋かいから耐力面材へのシフトが進んでいることがうかがえる。

また、「瑕疵」が「契約不適合」という言葉に置き換えられた2020年4月の民法改正により、設計上の性能、スペックを確保できているか、ということに対して今後さらに厳しい目が向けられることが予想される。

より高いレベルの住宅性能が求められる一方で、現場の施工を担う大工、職人の不足は深刻化している。その点、耐力面材は、規定された間隔をあけ釘で固定するだけで、筋かいよりも簡単確実に均一な性能を確保しやすい。施工の合理化、性能確保の観点からも、筋かいから耐力面材へのシフトが加速している。

さらに、狭小地の住宅や、市場拡大が期待される非住宅木造の分野においても、より開放的なプランの実現、また施工の簡略化といった目的で、耐力面材、耐力壁への注目度が増してきている。

筋かい代替を牽引する木質系耐力面材

使いやすく施工者から高い支持

構造用合板でコストを抑えて高耐力

非住宅木造の開拓へ超厚化も

こうした背景から注目度が高まる耐力面材だが、その中にも木質系、無機系があり、メーカー各社は、それぞれの強みを打ち出して差別化を進める。

木質系の耐力面材の中でも、近年、特に利用期を迎える国産材需要拡大の国の政策の後押しなどを受けて、飛躍的に需要を伸ばしているのが構造用合板だ。合板は、木材を薄く剥いた単板を3枚以上、繊維方向が直角になるように交互に接着した板で、大きな面材が生産できることから、住宅の壁、床、屋根の下地材などとして利用されている。

かつて国内で生産される合板の原料のほとんどは南洋材であったが、北洋材へと転換した後、環境保護を目的として、南洋材から、そのほかの輸入合板、国産合板などへの切り替えが進んでいる。

また、日本合板工業組合連合会(日合連)が中心となり、厚さ12mm、24mm、28mmといった厚ものの構造用合板を「ネダノン」という名称で製品化し、高耐力の壁倍率の大臣認定の取得を進めたことも、採用拡大の大きな推進力となった。30万円ほどのコスト増で建築基準法レベルの3倍もの耐震性能を実現できる。

厚さ24mmの「ネダノンスタッドレス5+」は、現行の法制度において最高ランクの壁倍率5.0の大臣認定を取得している。実力値は、5.9倍〜7倍相当であり、許容応力度計算ルートや非住宅の設計では、この数値をもとに設計を行える。

日合連では、今後成長が期待できる非住宅分野も含めて、構造用合板の更なる普及を進め、2017年時点で約400万㎥の合板用の国産原木使用量を2025年までに600万㎥へと引き上げる目標を掲げる。

その目標達成に向けた取り組みの一環として、2020年度重点事業として厚さ30mm以上の超厚合板の開発に着手する。合板に関するJAS規格の改正を図ることを目的に技術・製品開発を進め、非住宅木造などに使用できる新構造材など、新たな用途開発を目指す。

告示改正で構造用面材としてMDF、PBにも脚光

ここにきて耐力面材としてMDF(ミディアム・デンシディ・ファイバーボード)やPB(パーティクルボード)の存在感も高まってきている。18年3月に、耐力壁の改正告示が施行され、高倍率の耐力壁に厚さ9mmの構造用PB、構造用MDFなどが使えるようになった。素材も高倍率の仕様も増え、使いやすい環境整備が進んでいる。

一方で、2020年に入り、ウッドショックの影響で苦戦が続いているのが2×4建築で多用されているOSBだ。価

格が高騰し、輸入量自体も減っているため、手に入りにくい状況が続いている。

HBW、コロナ前の販売量を超える

透湿性、耐久性など多くの強みが評価

ノダは構造用ハイベストウッド(HBW)を展開し、販売が好調に推移している。

厚さ9mmのHBWとして壁倍率4.0倍、2.5倍(軸組)、壁倍率3.0倍(枠組)の大臣認定を取得。さらに、2018年3月の耐力壁に関する告示改正により壁倍率4.3倍、2.5倍(軸組)、4.8倍、3.0倍(枠組)と新しい壁倍率が追加され、告示の仕様で新規採用するビルダーが増える一方、従来からの大臣認定で運用を続けるビルダーも多い。

販売好調の理由について同社は、「住宅の高断熱化・高気密化の動きが加速したこと、設計面で筋かいより有利な耐力面材が選ばれるようになったこと、ウッドショックによる筋かいの供給が滞る状況もあった影響、ハウスメーカー・ビルダーの受注が好調であること」などが背景にあると分析している。

さらに、地震や台風などの自然災害が頻発する中、住宅の高耐久化へのニーズが高まっていることもHBWにとって追い風になっているようだ。

HBWは構造用合板、パーティクルボード、OSBなど、他の木質系耐力面材と比較して際立って透湿性能が高く、湿気を屋外に排出しやすい特性を備えている。「通気工法の下地材として最適で、住宅の耐力性能を高める。夏には熱気を排出し冷房効果を溜め、冬には壁内の湿気を排出して内部結露を防ぐ」(同社)としている。

また、HBWは粘り強い素材でできており、壁倍率、耐久性、釘の保持力にメリットが出る。そこが無機質系面材に対する強みになっている。

HBWを使用した実物住宅モデルでは連続5回の巨大地震波で揺らしても倒壊しない強固な構造材であることが証明されている。粘り強い素材とあわせ、9mm厚の標準品(3×10板)の重量が約19kgで現場で扱いやすいことも施工時の負担の軽減、欠損、歩留まりも高められ評価されている。

近年、施工品質に対して施主の関心が高くなり、HBWもクローズアップされ始めてきたようだ。耐力面材を施工する際、釘頭のめり込みにバラツキが生じやすく、耐力性能に影響を与える懸念もあるが、HBWは安定して釘を留めやすく、施工品質にも貢献できる。万が一雨などにさらされて濡れた際は乾燥後に釘の保持力が低下しないこも証明されており、性能に影響を与える心配もない。

こうした多くの強みが支持されて、ハウスメーカーを始め大手ビルダーなどからの採用実績を積み重ねている。

累計70万棟で採用されるSTP Ⅱ

1度使うとリピーターに

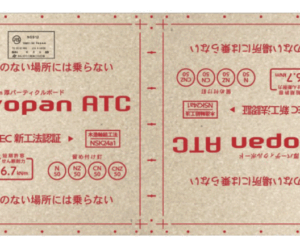

日本ノボパン工業は、構造用パーティクルボード「novopan STP Ⅱ」を製造・販売する。2004年から大臣認定を取得し販売を開始。2007年にSTP Ⅱへとバージョンアップを図った。床勝ちや高倍率の認定も取得するなど、より使いやすい形へと進化している。発売当初から順調に伸びており、住宅1棟あたり70枚使用すると換算して、2021年9月時点で累計採用棟数は約70万棟に上る。

東日本大震災で東北地方の合板工場が被災し、生産が滞った折にはその代替として求められ、出荷数が増加した。合板の生産が落ち着いた後も半分程度のユーザーは「STP Ⅱ」を使い続けており、月産1万3000㎥を生産、供給しており、品質、価格の安定性も含めて信頼獲得につながっている。

コロナ禍の影響で住宅着工自体が落ち込んだ影響を受けて、2020年の販売実績は、初めて前年比微減となった。以前の合板需要がひっ迫したときと同じように、今はウッドショックの影響により、OSB需要のひっ迫で、STP Ⅱへの切り替えの動きが出てきている。「これまで使ったことのないユーザーに、一度使っていただくことが大事。一度使っていただけると、それをきっかけにSTP Ⅱの良さが分かり、リピーターになってもらいやすい」(同社)。

2018年の告示改正オープン化の影響について、後発メーカーが増えたことによる競争激化は限定的だという。「従来からの大臣認定の製品は一定の制限はあるものの、これまで使用してきたユーザーはそれを踏まえて長年使ってきた事業者が多いため、ユーザーには切り替えではなくプラスαでの提案を進めている」とオプション的な位置づけでの提案をしている。一方で、告示の仕様で、パーティクルボードを新規採用するビルダーなども徐々に増えてきている。

特に高い支持を集めているのは、現場の施工者からだ。「パーティクルボードに限らず、MDFも含めて繊維板の耐力面材は、せん断性能が、合板に比べ2倍以上ある。反りにくく、高い寸法安定性を備えている。また表面が硬く、破損しにくい一方で、粘り強さがあり、釘がめり込みにくい。さまざまな利点があるため、施工時にトラブルになりにくい。住宅会社の意向で、一度、パーティクルボードからほかの面材に切り替えても、施工者からの要望で、パーティクルボードに戻るといったこともある」(同社)。

今後の販売拡大に向けて注力するのは非住宅木造市場だ。「これまで住宅分野で積み上げてきた実績をアピールして新市場の開拓を進めたい。実際に、首都圏の2×4住宅では、パーティクルボードの耐力面材の採用率が高い。2×4のコンポーネント工場でパネル化するのにも適している。長尺化しやすいというメリットも訴求できる」(同社)。

また、非住宅木造向けの新商品開発にも取り組んでいる。「合板は、樹種によってある程度強度が限定されるが、パーティクルボードは、厚さ、密度などを簡単に調整できるため、非住宅木造により適した高耐力の耐力面材の開発に取り組みやすい。実際に複数のハウスメーカーなどから、独自仕様の非住宅向けの耐力面材開発の依頼が来ている」(同社)。

複合機能が売りの無機系耐力面材

ビルダーの差別化を支援

無機系耐力面材についても、より複合的な壁の機能で差別化を図りたいビルダーなどから支持され、住宅市場で存在感を増してきている。

ダイライト、100万棟突破目前

圧倒的な採用実績が安心感に

大建工業は、20年以上にわたるロングセラーの耐力面材として、「ダイライト」を展開する。

耐力面材の表裏がロックウール、中層が火山性ガラス質堆積物(シラス発泡体)で構成する同社オリジナル製品であり、高強度、防耐火、軽量、優れた透湿性、高耐久、ゼロアスベスト、低ホルムアルデヒドなど、多彩な特長を備えている。

新築住宅向けとして、耐震・防火性能に優れ、腐りにくくシロアリにも強い外壁耐力下地材「ダイライトMS」と、クロス貼りのできる室内用耐力クロス下地材「ダイライトMU」をラインアップ。2つを併用することで、より高い耐震性を実現できる。

無機系耐力面材ならではの燃えにくいという特長も支持を集める理由の一つだ。ダイライトMSは、準不燃材料として認定されている。また、防火構造や準耐火構造の認定も取得。近隣からの類焼、延焼を防ぎ、家族が安全に避難できる時間的な余裕を確保し、財産を守る。

また、高い透湿性能を備え、壁の中の結露発生を抑制し、住宅の高耐久化にも寄与する。ダイライトMSは、構造用合板に比べて約8倍の透湿性を発揮。壁の内部の湿気を速やかに放出し、壁内の結露を防ぐ。

高齢化などにより職人不足が深刻化する中で、施工しやすいという特長も支持を集める理由の一つになっている。厚さ9mmのダイライト(910×3030mm)の重量は18.6kg。「無機系の耐力面材としては圧倒的に軽く、省施工につながる」(同社)。

また、無機系面材に比べて、切断しやすく、釘・ビス打ちの角欠けが少なくなり、施工スピードの向上、歩留まりの向上にも寄与する。

燃えにくいという特性を武器に、「防火基準」を簡単にクリアでき、施工を簡略化できるというメリットももたらす。

防火構造が必要な地域で、告示や一般的な防火構造に従って木造住宅を建てる場合、内装材は梁・桁まで張り上げることが求められる。対して、ダイライトMSと窯業系サイディングを組み合わせた独自の防火構造認定を使用することで、内装材の施工を簡略化することができ、省施工に貢献する。

同社のエコ事業部 事業企画課の小西俊行課長は、「2021年3月までに累計採用実績は97万棟を突破した。2022年度には100万棟を超える見込み。この圧倒的な施工実績が安心感につながる。このタイミングで基本に戻り、ビルダーにとって住宅の差別化につながる、ダイライトの基本性能をしっかりアピールしていきたい」と話す。

そのほか、無機系の耐力面材として、吉野石膏は2020年5月、石膏系の耐力面材「タイガーEXハイパー」を発売した。防水、防カビ処理を施し、水分を吸収やすいという石膏ボードの弱点を克服した従来品の強みを継承し、さらに5kg軽量化した耐力面材として注目を集めている。

三菱商事建材は、天然素材のみでつくられた耐力面材「モイス TM」の提案を強化する。さまざまな壁倍率の大臣認定を取得しており、釘のピッチで壁倍率をコントロールできる。優れた防耐火性能を備えているほか、調湿、VOC吸着、消臭効果なども発揮。土にも還るサステナブルな建材であることも支持を集めている。

存在感を増す狭小耐力壁

プラン自由度を向上、非住宅でも活躍

耐力面材単体としてだけではなく、耐力面材を含めて、軸材や金物、ドリフトピンなどを組み合わせて実現する狭小耐力壁もここにきて市場で存在感を高めている。

「狭小地の住宅において設計プランの自由度を高めたい」、あるいは、「非住宅木造で付加価値を高めた提案がしたい」といったニーズに応えるもので、差別化を進める住宅事業者から支持を集めている。

フロッキン狭小壁、前年比5割増

非住宅木造で差別化プランを強化

ダイドーハント(大阪府吹田市)、栗山百造(新潟県三条市)が製造、販売する狭小耐力壁「フロッキン狭小壁」は、2018年の発売以来、販売実績は右肩上がりで伸びている。2020年の販売セット数は前年比5割増となった。

柱頭金物、柱脚金物、アンカーボルト、狭小壁用面材、専用のドリフトピン、ビスなどで構成する在来軸組工法対応の耐力壁で、柱頭と柱脚に専用の粘り強い金物を使い、ビスの配置などを工夫することで、高い耐力を実現する。

一般的な耐力壁の半分の寸法、柱芯350mm巾で壁倍率7倍相当の耐力を確保できる。さらに、「中柱型」、「隅柱型」、「隅柱型直交梁勝ち又は通し柱」といったさまざまな納まりで耐力検証を行い、設計マニュアルも用意している。「さまざまなパターンの納まりで試験を行っているので確認申請もスムーズに行える。構造計算自体も難しい計算をする必要がなく一般的な構造計算ソフトで入力することができる」(同社)。

最も採用事例が多いのは狭小住宅でインナーガレージを設置するケースだ。玄関正面に有効的に配置することで、狭小地でもインナーガレージを設置でき、ゆとりあるアプローチとワンボックスカーも入る駐車スペースを確保できる。また、空間を区切っていた耐力壁をフロッキン狭小壁に置き換えることで、リビング、ダイニング、キッチンなどに、より明るく開放的な空間を創出することも可能だ。

従来、「1階用セット」のみのラインアップだったが、2021年4月、「2、3階セット」を発売した。2階、3階においても、開放的な空間を創出でき、開口部を大きく取るなど、間取り、外観デザインなどを工夫できる。「意匠系の設計事務所などから問い合わせが増え、実際に東京において店舗併用住宅などで採用される事例も増えている」(同社)。

また現在、ウッドショックの影響により、フロッキン狭小壁を構成する部材の一つである集成材の価格が高騰し、入手しにくくなってきているため、無垢製材を用いたフロッキン狭小壁の開発に取り組んでいる。性能評価の取得などを経て、2022年にも発売できる見込みだ。

さらに、フロッキン狭小壁を足がかりに非住宅木造市場向けの提案も強化する。この非住宅木造市場の分野で、キープレーヤーとなるのは、地域のプレカット工場だ。部資材を加工、供給することで非住宅木造に取り組むビルダーなどをサポートする。ただ、加工スキルを持つプレカット工場だが、付加価値を高めたプラン提案に長けた事業者は多くはない。そこで、ダイドーハントはフロッキン狭小壁を用いた差別化プランでプレカット工場をサポートする。「木造のラーメンフレームとフロッキン狭小壁を組み合わせることで、大空間でありながら、開口部を広く確保することができる。その場合、ラーメンフレームとフロッキン狭小壁の取り合い部をどう納めるのか。専門的なノウハウが必要になるところをサポートできる。また、非住宅木造全体の構造計算、使用する金物の特注制作にも対応できる」(同社)。

シンプルな部材で構成するタフボード

ユニット建築、パネル化で在来木造を合理化

ビスダックジャパンは、約10年前に、柱間にはめ込み釘で留め付け、施工するだけで、壁倍率4・5倍の耐力壁を施工できる木造軸組工法用の耐力壁「タフボード」を開発し、順調に販売実績を伸ばしている。

特殊な材料は一切使用せず、木質系面材、製材というシンプル部材のみを組み合わせて高耐力を実現していることが特長だ。幅900mmのタフ900は壁倍率4.5倍の大臣認定を取得しており、幅600mmの「タフ600」は壁倍率3.8倍、幅455mmの「タフ455」は壁倍率3.5倍の3種類をラインアップしている。壁倍率が高強度なだけでなく壁変形率が1/15以下なので”ねばり”があり、木質パネルの中では唯一、限界計算に対応することができる。

「袖壁や、狭小の耐力壁など、これまで耐力壁としてカウントできなかったところに、タフボードを追加することで耐力を確保できる。断熱材やホールダウン金物などと干渉しない設計で、簡単に取りつけられる。他社の木質系のパネル製品に比べて、安価な価格も支持を集める理由の一つ。一度使用していただけるとリピーターになる方が多い」(同社)。

同社は、このタフボードを活用したユニット建築や、パネル工法による非住宅木造など、新しい分野の開拓を進め、実績を重ねている。その一つが木造建物ユニット「レブユニット」。”軸組工法”の洋風「デミックモンガー」と、日本建築伝統工法、和風”落込板工法”の「板蔵」の2種類をラインアップしている。レブユニットでは、床、壁、屋根の各パネルを、自社工場で生産し、ユニットに組み立て、そのユニットのままトラックで現場に運び、クレーンで吊って移設し設置完了となる。タフボードを用いてユニット化することで、クレーンで吊っても変形しない強度を実現している。

さらに、タフボードを使用し、在来軸組工法の木造建築物の構造を分解し、パネル化できるようにした在来軸組小口径材「木質軸枠パネル構法」も開発した。工務店などから在来軸組工法の木造住宅の図面を受け取り、同社スタッフが、3種類のパネルの割り付けを行う。工場で製造したパネルを現場に搬入し、床、壁、間仕切り、小屋、屋根の5部位を組み立てることで、大幅な工期短縮、廃材の削減などを実現。現場でプレカット材を用いて建てるよりも上棟の工期を約半分に抑えられる。木造住宅の生産合理化を推進する1つの手法として普及拡大を目指す。

住宅の高性能化、また職人不足などに対応し、木造住宅の現場には待ったなしで、施工の合理化が求められている。そのソリューションの一つとして注目を集めるのが耐力面材、耐力壁だ。現場に山積する課題を解決するとともに、住宅事業者にとって、付加価値を高め、差別化にもつながるだけに、今後も筋かいからのシフトは、加速度的に進んでいくことになりそうだ。

住まいの最新ニュース

リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

イベント

内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。

-

一般社団法人工務店フォーラム 災害に強い家づくりセミナー 第3回「いつまでもケガをしづらい家づくり」

2025.06.18

-

【住宅業界関係者向け】フォーリンラブ・ハジメの釣り教室

2025.06.09

-

アキレス・シネジック 熱中症・水害・台風から身を守る防災術

2025.06.09